旗本、土山宗次郎は吉原の大文字屋の花魁、誰袖(たがそで)を1200両もの大金で身請けし、その名をとどろかせました。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この土山宗次郎役のキャストとして、栁俊太郎が出演しています。

ここでは、土山宗次郎について見ていきます。

土山宗次郎とは

土山宗次郎孝之は幕府の中で将軍に会うことができる御目見え以上の身分、いわゆる旗本でした。勘定奉行の配下である勘定組頭という役職に就いていました。まずは、この役職について説明します。

勘定組頭 土山宗次郎

勘定所と勘定組頭

江戸幕府の役所の中で最も重要な中枢機関と言われているのが勘定所です。ここでは幕府財政の管理、運営の他、全国の幕領を管理する郡代や代官を監督する役目も担っていました。また、農政も管轄していました。

この勘定所のトッブが勘定奉行であり、寺社奉行や江戸町奉行と共に三大奉行とされていました。勘定奉行の定員は4名でした。

|

この勘定奉行の下で、それを補佐していたのが勘定組頭で、時期によりますが、10から13名程度が定員でした。役高は350石です。因みに勘定奉行は役高3000石です。

その下には勘定(基本は旗本が就任、役高150俵)、支配勘定(御家人が就任、役高100俵)などの役人がおり、勘定組頭はそれらの上に立って指揮・監督を行っていました。勘定組頭の多くは勘定から昇進した人がなったようです。また、勘定組頭からさらに上に行く場合、勘定吟味役や代官になることが多かったようです。

このように勘定所の組織は上から勘定奉行ー勘定組頭ー勘定ー支配勘定となっています。つまり、勘定組頭は勘定所の大幹部と言える役職でした。

土山宗次郎は20代半ばだった安永五年(1776年)にこの役職に就任しています。当時は田沼時代と呼ばれる田沼意次の全盛時代でした。

土山宗次郎の父、土山孝祖

寛政重脩諸家譜によると、宗次郎の父、孝祖は享保十三年(1728年)に西城御徒に加えられました。御徒は下級武士の御家人です。その後、勘定所の役人である支配勘定となります。

延享元年(1744年)には、その上の勘定に出世します。勘定という職は御目見え以上の者、つまり旗本が就く役職です。

そこから、評定所留役(ひょうじょうしょとめやく)となります。評定所は江戸幕府の最高裁判所であり、評定所留役はその書記官と言った役柄です。勘定所内で優秀なものが選ばれて出向しました。

宝暦五年(1755年)には勘定組頭に出世しますが、翌年、越後の国に検地に出かけ、そこで亡くなりました。年は50歳でした。

以上の経歴から、父、土山孝祖は非常に優秀な人物で、御徒という御家人身分から一代で旗本身分に達したことがわかります。

土山宗次郎の略歴

父の死を受けて、家督を継いだ宗次郎は宝暦六年(1756年)に小普請となります。宝暦十年(1760年)、二十歳の頃、父と同じく勘定所の役人、勘定に就きます。

そして、前述のように安永五年(1776年)に勘定組頭に抜擢されています。父同様、優秀な人物だったと思われます。このように土山家自体は昔からの家柄ではなく、父の代より能力によりのし上がってきたと言えそうです。

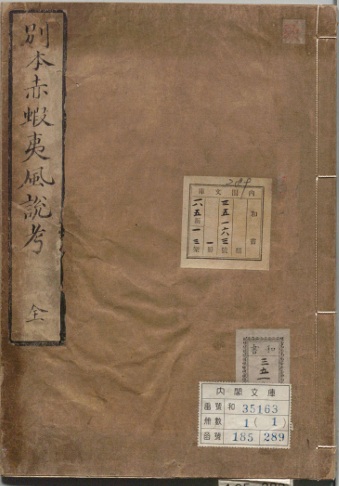

対ロシア政策

当時、ロシアが北方に出没していましたが、海防の重要性を認識させるため仙台藩医であった工藤平助は天明初期に「赤蝦夷風説考」を著し、天明三年(1783年)にそれを完成させました。それを田沼意次の用人を務めていた三浦庄司を介して、田沼に提出しようとしていました。

天明四年(1784年)に田沼の側近であった勘定奉行松本秀持は蝦夷地開発および防備について、この本を附して田沼に進言し、翌天明五年(1785年)年には探検隊を派遣することになります。

こうした対ロシア政策に勘定奉行配下であった土山宗次郎も関わっていました。幕府の探検隊が出るより前に戯作者、狂歌師でもあった平秩東作(へづつ とうさく)が蝦夷地に渡り、その見聞を「東遊記」として著しています。

この東作の蝦夷行きは土山の内命だったという噂もありました。いずれにしても東作と土山宗次郎の間に接点があったのは事実でしょう。

誰袖を身請けする!

天明四年(1784年)に土山宗次郎は大文字屋の花魁、誰袖(たかそで)を1200両もの大金で身請けしました。

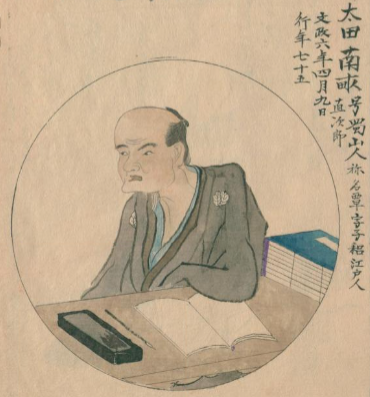

これについて、狂歌師の四方赤良(太田南畝)は次のような歌を詠んでいます。

我恋は天水桶の水なれや。屋根よりたかきうき名にぞ立つ

当時、この身請けが大きな話題になったことがわかります。

以下の絵の左から2人目が大文字屋の誰袖です。

「青楼美人合姿鏡」 北尾重政・勝川春章画

この時期を代表する文人である太田南畝は下級武士である御家人で、御徒(おかち)という歩兵でした。御徒の俸禄はわずか70俵五人扶持でしたが、天明初期には土山宗次郎と贅沢な遊びを行っていたことを示す記述があります。

また、南畝は頻繁な吉原での遊びの他、天明六年(1786年)に吉原の松葉屋の遊女、三保崎を身請けしています。これらの資金は土山による援助と考えられています。

前述のように、勘定奉行の役高は3000石でしたが、土山宗次郎の付いていた勘定組頭は役高350石でした。誰袖の膨大な身請けの資金はもちろん、吉原などでの遊興資金は不正な資金だったようです。

土山宗次郎の失脚

天明6年(1786年)8月に田沼意次は老中を辞任させられ失脚します。同じ年の11月に土山宗次郎は富士見御宝蔵番頭になります。この役職は徳川家歴代の宝物がある富士見宝蔵を守備する役人の長で、役高400石です。

その後、土山は勘定組頭時代の不正を追及されることになります。そして、買米金500両の横領が発覚します。

土山宗次郎の逃亡と処刑

横領が発覚した土山はなんと逃亡を試みます。その際、匿ったのが平秩東作で、武蔵国の所沢に隠れ住んでいました。しかし結局、見つかってしまい、翌天明七年(1787年)に斬首となります。平秩東作もこの件で急渡叱となります。

この土山に対する斬首という処分は公金横領だけでなく、逃亡したことや遊女を妾としたこと、また前年に娘が亡くなった時、それを届け出ず、他の女子を貰って自分の子にしようと娘二人と記すなど親族書を偽ったことなどが「行状よろしからず」とされています。

この内、遊女を妾としたことというのは誰袖の一件を指しているのでしょう。この事件により、土山家は絶えてしまいます。そして、身請けされた誰袖がどうなったかもわかっていません。

参考文献

飯島千秋「江戸幕府勘定所と勘定所諸役人」

渡邉希「寛政期前後の太田南畝」

コメント