烏亭焉馬(うてい えんば)は戯作者、浄瑠璃作家であるとともに、江戸落語の中興の祖ともいわれています。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この烏亭焉馬役のキャストとして、落語家の柳亭左龍が出演しています。柳亭左龍はべらぼうや2021年の大河ドラマ「青天を衝け」で江戸ことば指導を担当しています。

|

ここでは、烏亭焉馬について見ていきます。

烏亭焉馬とは

烏亭焉馬の略歴と名の由来

本名は中村英祝といい、通称は和泉屋和助と称しました。寛保三年(1743年)に本所相生町にある大工の棟梁の家に生まれ、自身も大工の棟梁でした。また、足袋や煙管・仙女香などの商いも行っていました。

「烏焉馬(うえんば)」という用語がありますが、烏、焉、馬という字は形が似ていて、間違えやすい言葉であることから、文字の誤りとか、写し間違いなどを意味する言葉です。

活字で書くとあまり似ていないようでも、筆で書くと似た文字になりやすいです。烏亭焉馬という名は、これをもじったものです。

また本所相生町は堅川に面していることから、この堅川を取って、立川焉馬と名乗ることもありました。

こうした言葉遊びが好きだったのか、他にも市川團十郎をもじった立川談洲楼(たてかわだんしゅうろう)や談洲楼焉馬と称したり、桃栗三年柿八年から取った桃栗山人柿発斎という名も称しています。

天明期から寛政期にかけて、狂歌が流行しましたが、焉馬は鑿釿言墨曲尺(のみのちょうなごん すみかね)という狂名を名乗っていました。これは、自身が大工であったことから、大工道具をもじって公家風の名前にしたものです。

江戸落語中興の祖

江戸時代前期に鹿野武左衛門によって始まるとされる江戸落語は一時衰退していましたが、その後、天明から寛政にかけて流行しました。その立役者とされるのが烏亭焉馬です。そのため、焉馬は江戸落語の中興の祖と言われています。

|

落語という用語が定着したのは明治以降のようで、それまでは落ちのある話は「落とし噺」などと呼ばれていました。焉馬は天明六年(1786年)に江戸向島の料亭、武蔵屋で新作落とし噺の会を主催し、その後、定期的にこの会を開催しました。

参加者には五代目市川團十郎や太田南畝をはじめとする錚々たる狂歌師や、浮世絵師、戯作者、落語家たちがいました。

こうして落語が復興していく中で、初代三笑亭可楽(さんしょうてい からく)が出現し、その門下からは初代三遊亭圓生(さんゆうてい えんしょう)、初代船遊亭扇橋(せんゆうてい せんきょう)、初代林家正蔵(はやしや しょうぞう)などが出ました。

こうした流れが現在の落語界へとつながっていきます。また、焉馬は落とし噺を集めた「落咄無事志有意(おとしばなしぶじしゅうい)」などを出版しています。

三枡連を主催

烏亭焉馬は五代目市川團十郎を贔屓とし、三枡連(みますれん)という贔屓団体、今でいえば、ファンクラブのようなものを組織しました。

三枡は大中小の三つの升が入れ子になっている文様で、歌舞伎の市川團十郎、いわゆる成田屋の定紋として有名です。

前述のように、自らの名を市川團十郎をもじった立川談洲楼(たてかわだんしゅうろう)や談洲楼焉馬と称しました。

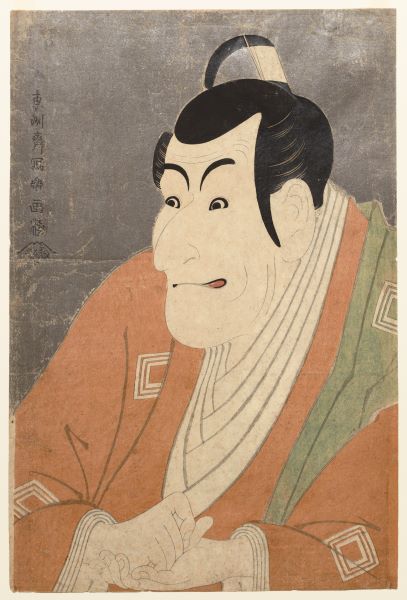

以下の絵は東洲斎写楽の描いた「市川鰕蔵(えびぞう)の竹村定之進(さだのしん)」です。これは五代目市川團十郎を描いたものです。着物に三枡紋が描かれているのがわかります。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-470?locale=ja)

戯作者、浄瑠璃作家としての焉馬

上記のように歌舞伎を愛好した焉馬は自ら浄瑠璃作品を書いています。合作作品である「碁太平記白石噺」などがあります。

|

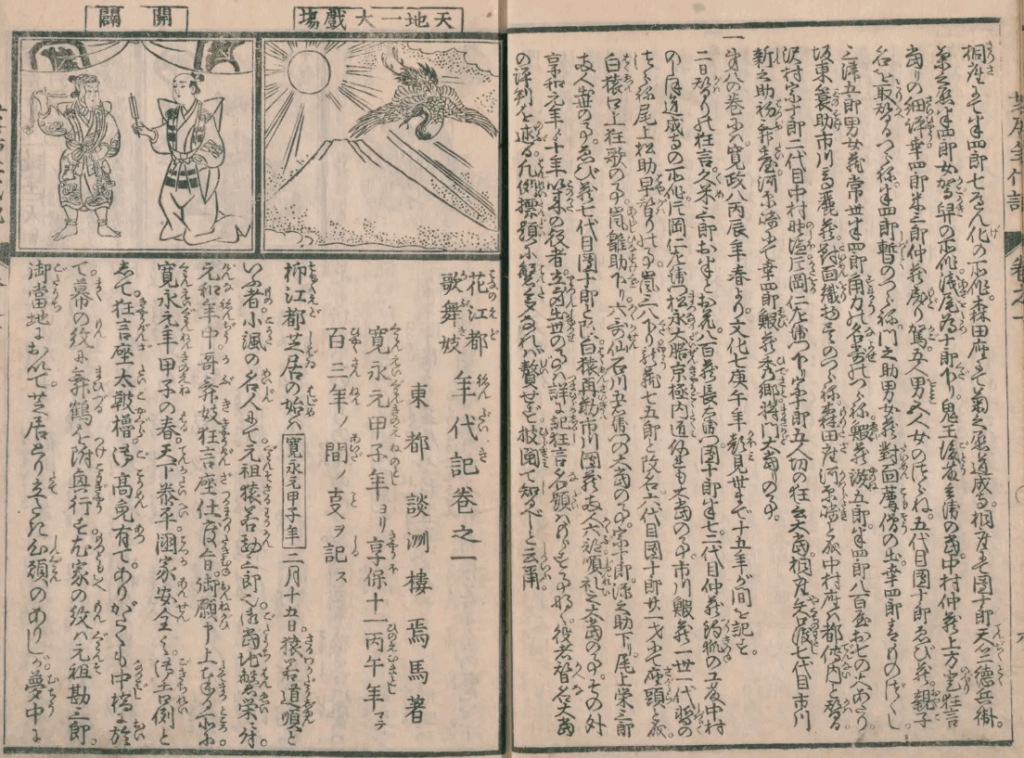

また、天明九年(1789年)に「江戸客気団十郎贔屓(えどかたぎだんじゅうろうびいき)」を、文化八年から十二年(1811~1815年)にかけて、鶴屋から「花江都歌舞妓年代記(はなのえどかぶきねんだいき)」という市川團十郎を中心とした歌舞伎の年代記を出版しています。

花江都歌舞妓年代記

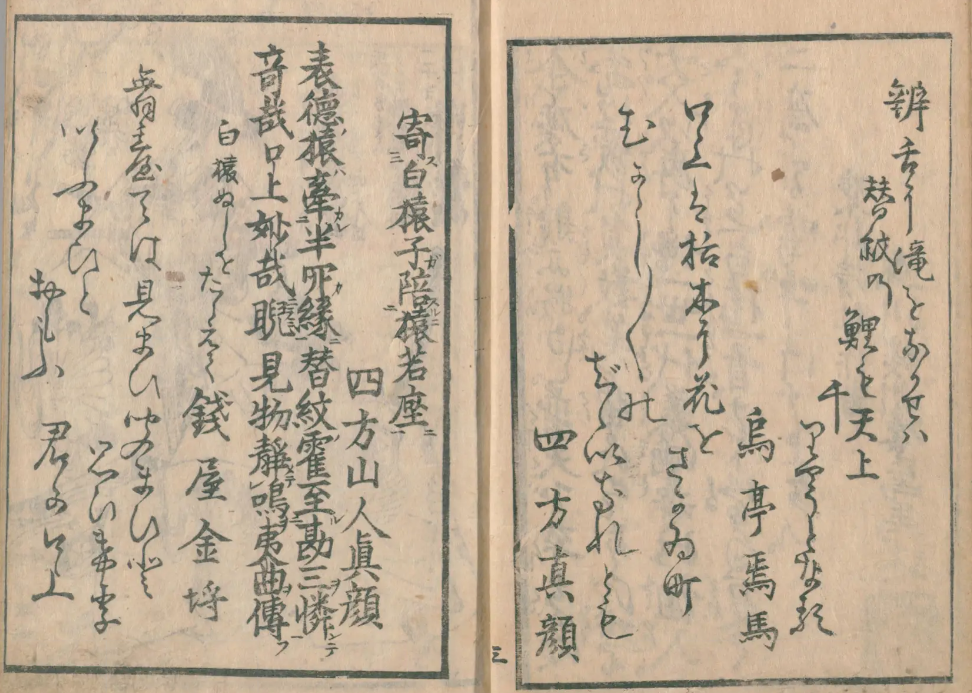

狂歌界とも縁が深く、自らも鑿釿言墨曲尺(のみのちょうなごん すみかね)という狂名を持っていた焉馬は「今日歌白猿一首抄(きょうかはくえんいっしゅしょう)」を編纂しています。

今日歌白猿一首抄

洒落本

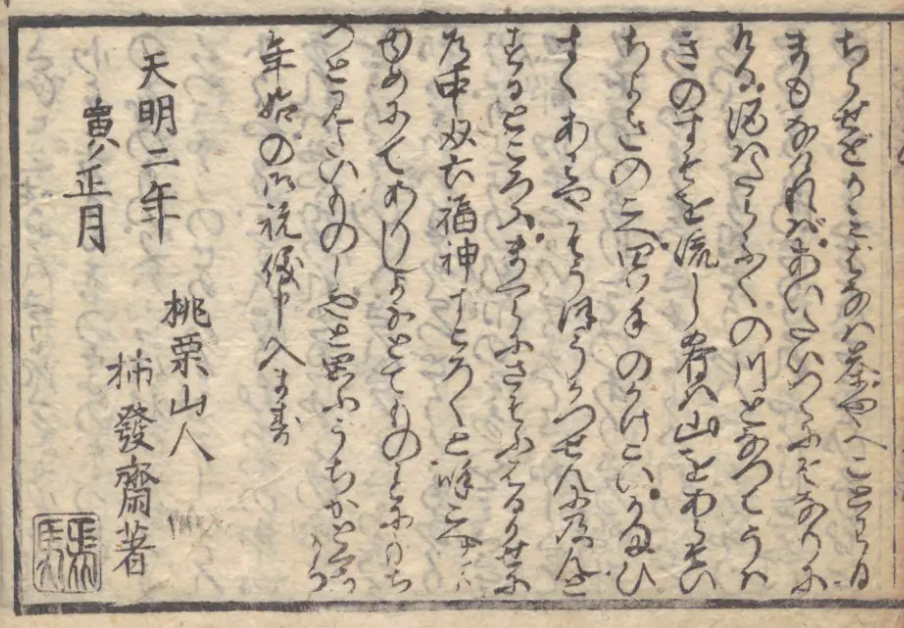

安永九年(1780年)に「芸子孝行術」、天明二年(1782年)に「通人の寝言」、天明四年(1784年)に「太平楽紀文」、「当世通銭論」などの洒落本を出版しています。

通人の寝言

黄表紙

寛政五年には黄表紙「天狗礫鼻江戸子(てんぐのつぶてはなのえどっこ)」を歌川豊国の絵で出版しています。

黄表紙「天狗礫鼻江戸子」 歌川豊国画

合巻

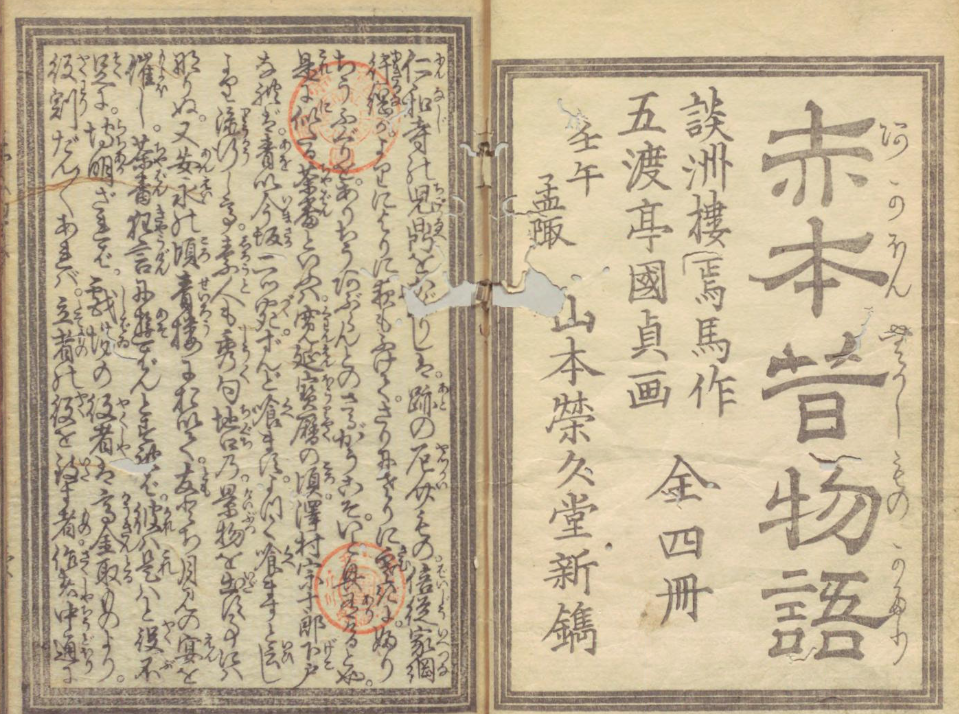

焉馬は文政五年(1822年)に亡くなりますが、この年、歌川国貞画で合巻「赤本昔物語」を出版しています。

赤本昔物語 歌川国貞画

コメント