蔦屋重三郎が活動していた時期と同じころに戯作者として活躍していた芝全交(しば ぜんこう)。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この芝全交役のキャストとして、亀田佳明が出演しています。

ここでは、芝全交について見ていきます。

芝全交とは

芝全交の略歴

元々、商人であった吉川家に生まれましたが、幼い時に水戸藩の大蔵流狂言師であった山本藤七の養子となったため本姓は山本で、名を藤太郎と言いました。

生まれたのは寛延三年(1750年)で、寛政五年(1793年)に亡くなりました。因みに蔦屋重三郎も同じ寛延三年生まれです。蔦重が亡くなったのは寛政九年(1797年)ですから、ほぼ活動していた時代が重なります。

遊里や歌舞伎に通じ、滑稽かつ洒脱な戯作作品を発表し、人気を博しました。

戯作者としての芝全交

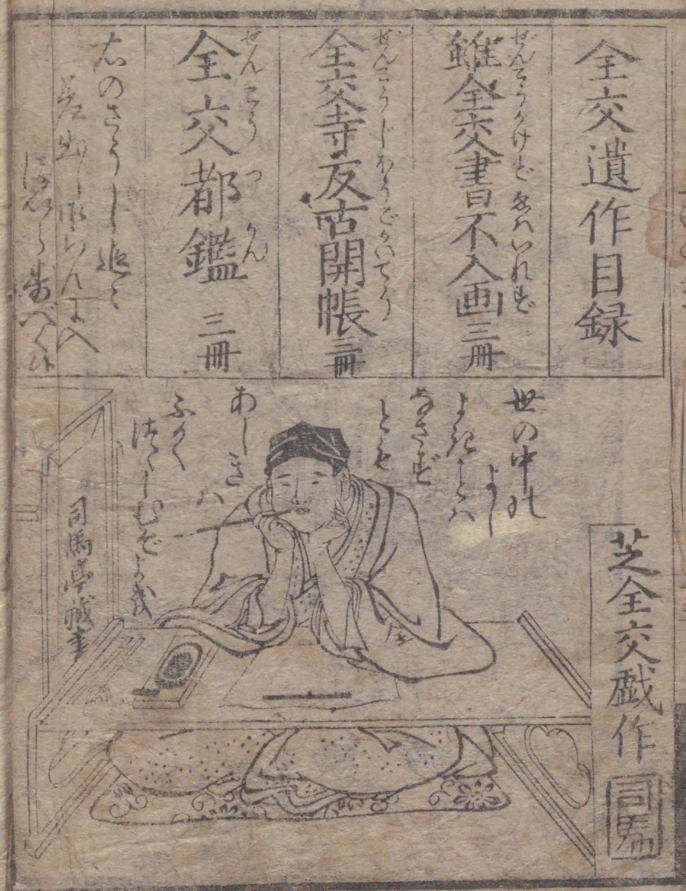

戯作名として芝全交と名乗りましたが、これは芝西久保神谷町に居住していたことに由来しているようです。また、司馬全交、司馬交と表記されることもあります。

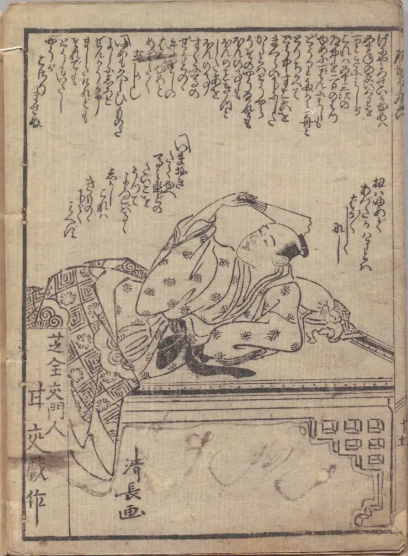

作品は安永九年(1780年)から寛政六年(1794年)まで出版されました。黄表紙作家としては、先ず武士出身の恋川春町や朋誠堂喜三二が活躍し、その後、町人出身の山東京伝や芝全交が続きました。

芝全交の作品

多作ではありませんが、人気作家としてそれなりの数の作品を残しています。

時花兮鶸茶曽我 北尾重政画

安永九年(1780年)に出された初期の作品です。絵は北尾重政が担当しています。版元は鶴屋から出版されています。

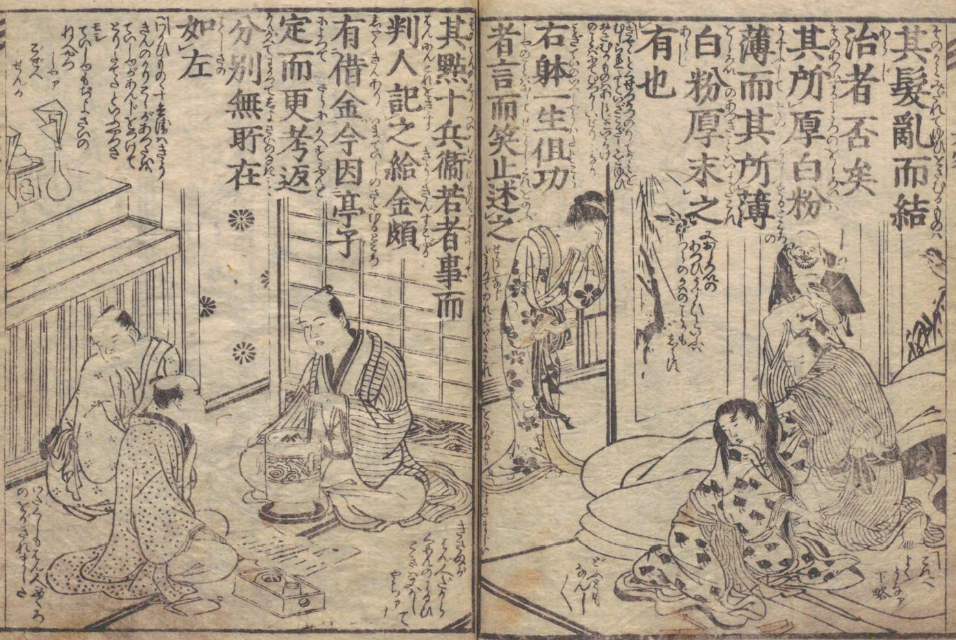

大悲千禄本(だいひのせんろっぽん) 北尾政演画

天明五年(1785年)に出された作品で、全交の代表作として知られている黄表紙です。絵は北尾政演(まさのぶ)=山東京伝が担当し、蔦屋重三郎が出版しています。

芝全交智恵之程 北尾政演画

天明七年(1787年)に出された作品で、こちらも「大悲千禄本」と同じく、絵は北尾政演、版元は蔦屋重三郎です。

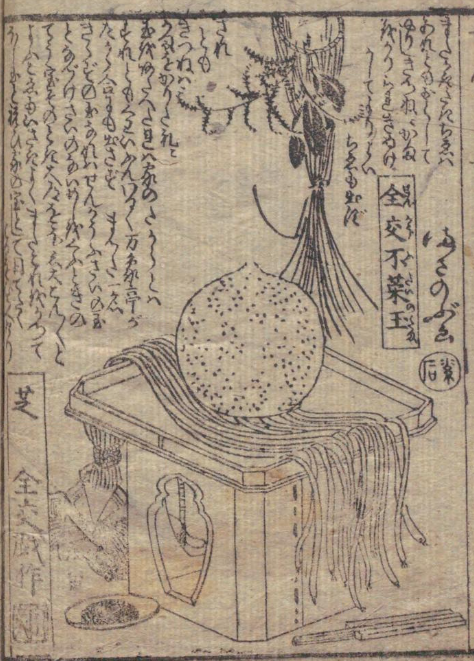

玉子の角文字(たまごのかくもじ) 北尾重政画

寛政二年(1790年)の作品です。北尾重政が絵を担当しています。

十四傾城腹之内 北尾重政画

寛政五年(1793年)に北尾重政画で鶴屋喜右衛門から出された作品です。

全交法師常々艸 北尾重政画

全交が亡くなった翌年、寛政六年(1794年)に出された作品です。晩年は参禅していたようです。

芝全交の門人

芝甘交(しば かんこう)

大伴寛十郎という名で、一払斎とも号しました。黄表紙「道笑双六(すごろく)」「現金青本之通(げんきんあおぼんのかよい)」や洒落本「人遠茶懸物(ひとをちゃがけもの)」などの作品があります。

「道笑双六」 芝甘交作、鳥居清長画

芝晋交(しば しんこう)

天狗山人、司馬山人、湯屋芝住などの別号があります。洒落本「品川楊枝」などの作品を残しています。

コメント