浮世絵師、北尾政美(きたお まさよし)は北尾政演(まさのぶ)や窪俊満と共に北尾重政門下を代表する絵師でした。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では北尾政美役のキャストとして高島豪志(つよし)が出演しています。

ここでは鍬形蕙斎(くわがた けいさい)という名でも知られる北尾政美について述べていきます。

北尾政美とは

北尾政美の略歴

姓は赤羽で俗称は三二郎あるいは三治郎と称しました。父が畳職人だったことから、”畳屋の三公”と呼ばれました。

号の杉皐(さんこう)はこの”三公”と住所が日本橋堀留町の杉森新道(すぎもりじんみち)にあったことに由来しています。

明和元年(1764年)生まれなのでで、同じく北尾重政門下であった宝暦十一年(1761年)生まれの北尾政演(まさのぶ)=山東京伝より3つほど年下になります。

北尾重政を祖とする北尾派の中で、政演とともに重政門下の双璧と見られていました。

また、狂歌も詠み、麦野大蛇麿(むぎのおろちまろ)という狂名を名乗りました。

浮世絵師 北尾政美

デビュー時代(三治郎・三二郎)

北尾政美は13歳の頃に浮世絵師の北尾重政に入門しています。その後、早くも数え年で15歳の時に咄本「小鍋立」の挿絵を描いています。その本の署名には「北尾重政門人三治郎十五歳画」と記しています。

その後も黄表紙の挿絵を描き、「北尾門人三二郎」などと名乗っています。

「山主我独」 木鶏 作、 北尾門人三二郎 画

北尾政美の誕生

上記の「山主我独」は安永九年(1780年)の作ですが、この頃、師の北尾重政より”政美”と名乗ることを許されたようです。以後、北尾政美の名で精力的に活躍します。

天明以降は、黄表紙などの挿絵に加えて、武者絵、浮絵、花鳥画なども書きますが、浮世絵師としては錦絵は少ないとされています。また肉筆画もあまり書かなかったようです。

柳下の茶店 北尾政美画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2160?locale=ja)

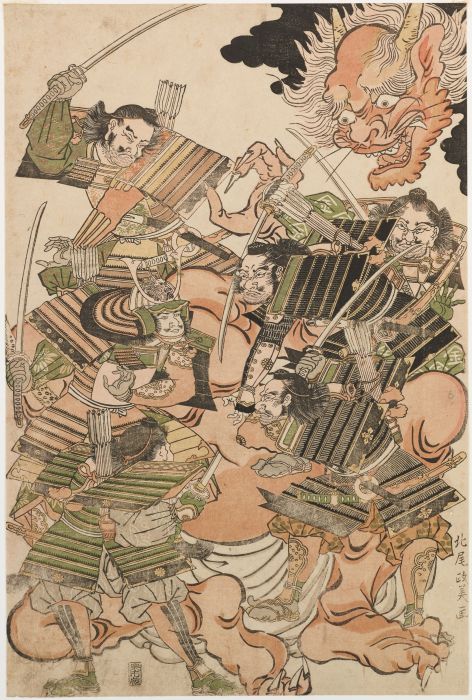

源頼光の酒呑童子退治 北尾政美画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2162?locale=ja)

浮絵仮名手本忠臣蔵・五段目 北尾政美画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2167?locale=ja)

版本画家

政美は師の北尾重政同様、多くの版本に挿絵を描きました。その総数は300を超えることが知られており、多くの著名な戯作者等に挿絵を提供しています。

戯作者 気象天業

政美は気象天業という名で戯作も書いています。

路考油 気象天業作 歌川豊国画

鍬形蕙斎(くわがた けいさい)

津山藩お抱え絵師

寛政六年(1794年)に数えで31歳だった北尾政美は現在の岡山県にあった津山藩、この藩は親藩大名の松平家が領主を務めていましたが、その御用絵師に取り立てられました。

大役人格御絵師として十人扶持、それに絵具代金として年三両が支給されることになりました。大役人格というのは下級武士扱いだったようです。その後、文化八年(1811年)に小従人組に出世し、士分格となりました。

当時、浮世絵師から御用絵師になるのは異例中の異例のことでした。これにより剃髪して鍬形蕙斎紹真(くわがたけいさいつぐざね)と名乗りました。鍬形姓は外祖母、つまり母方の姓です。やはり浮世絵師に連なる北尾姓ではまずかったのでしょう。

また、狩野派の狩野惟信(これのぶ)に入門することになりました。これも御用絵師であるために必要だったと思われます。

こうした抜擢には医者で戯作者、蘭学者として知られた森島中良が関係していたとも言われています。また、蕙斎と松平定信との親交や、その定信と親交が深かった津山藩の5代藩主松平康哉との縁なども指摘されています。

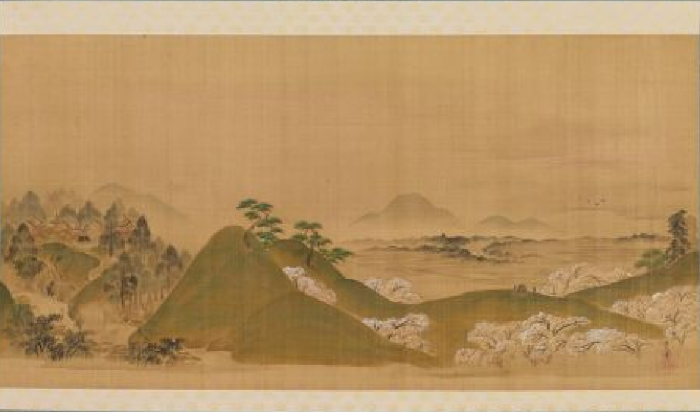

飛鳥山図 鍬形蕙斎画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-1023?locale=ja)

近世職人尽絵詞 鍬形蕙斎画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-83?locale=ja)

文化元年から三年(1804-1806年)に幕府老中を勤めた松平定信が依頼したとされる作品です。上巻には大田南畝、中巻には朋誠堂喜三二、下巻には山東京伝が詞を加え、狂歌、戯作の著名人が名を連ねている作品です。

当時の風俗を描いた作品としても注目されます。

近世の工夫者

新増補浮世絵類考では鍬形蕙斎を近世「近世の工夫者也」と評しています。

続けて「狩野家の筆意を学び、又、光琳或いは芳中が画法を慕い、略画式の工夫、世に行れ、東都の絵図を一眼に見る所の図を工夫して一枚摺となし、又神田の社額堂にも江戸絵図の額奉納せり。近年の絵手本は此人の筆多し。是より世に薄彩色摺の画手本大いに流行す」とあります。

つまり、様々な画化の技法を学び、略画式の考案や絵手本の作成、俯瞰的都市景観図など、大きな影響を与えたことがわかります。

略画式シリーズ

寛政七年(1795年)に略画の絵手本「略画式」を出し、これを手始めに一連の略画式シリーズを出します。

|

葛飾北斎の代表作の一つ「北斎漫画」は蕙斎の「諸職画鑑」や「略画式」をヒントにしていると言われています。

魚貝譜

元々は江戸座の絵俳書として刊行されたものです。須原屋市兵衛版です。この句を削ったものが「魚貝略画式」として出版されました。

諺画苑

俯瞰的都市景観図

蕙斎の俯瞰的都市景観図としては津山郷土博物館が所蔵している文化六年(1809年)に描かれた江戸一目図屏風が知られています。

津山へ

津山藩お抱え絵師となった蕙斎ですが、基本的には江戸にいました。しかし、文化七年(1810年)から翌年にかけて、藩主の参勤交代に従って津山に来て1年弱ほどの期間滞在しました。

その際、津山城本丸御殿の襖絵や津山景観図屏風などを描いています。江戸一目図屏風も元々はこの襖絵だったという説もあります。

鍬形家のその後

蕙斎は文政七年(1824年)、60歳の頃になくなります。晩年は羽赤と号していました。これは元々の姓で赤羽から来ています。

その後、鍬形家の二代目は養子の赤子(せきし)(紹意)が継ぎます。津山藩御用絵師としての職は世襲されることになります。赤子は妻の甥の子に当たります。狩野派の絵師でしたが、浮世絵は書かなかったそうです。

三代目は赤子の養子となった蕙林が継ぎます。蕙林は狩野雅信の門下となり、文久4年に勝永と名を変えました。

参考文献

コメント