村田屋治郎兵衛は江戸時代の地本問屋として活動していました。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では村田屋治郎兵衛役のキャストとして松田洋治が出演しています。

ここでは村田屋治郎兵衛について見ていきます。

村田屋治郎兵衛とは

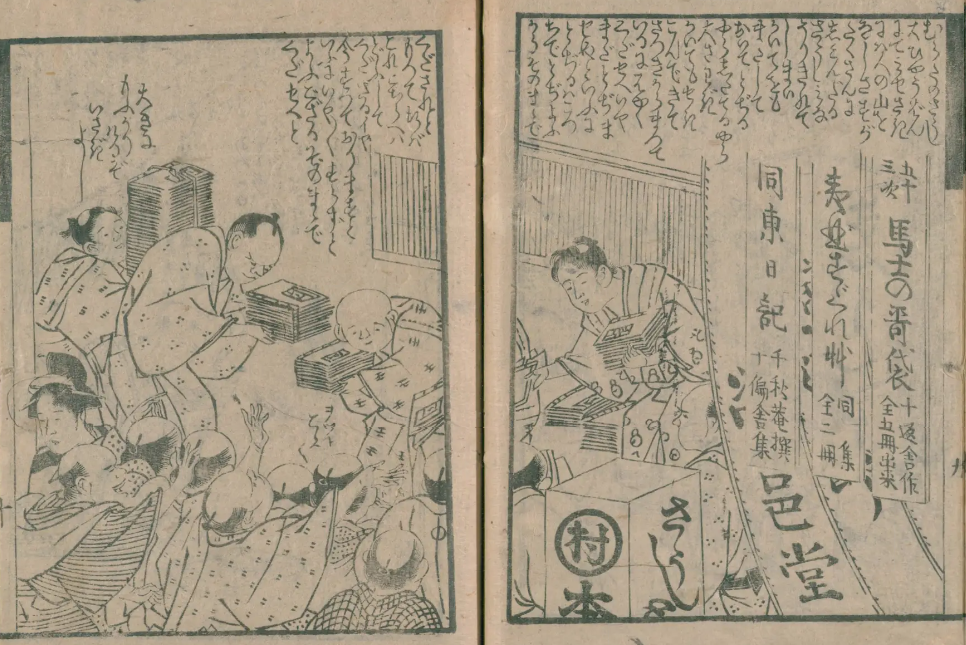

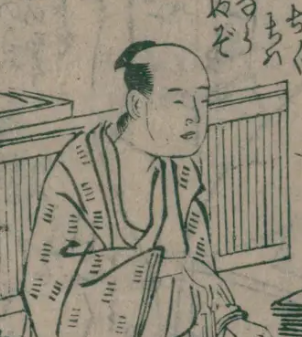

村田屋の店舗風景 十返舎一九作「的中地本問屋」より

栄邑堂(えいゆうどう)として知られる村田屋治郎兵衛は江戸の大衆向けの本、いわゆる地本(じほん)を扱う地本問屋でした。

享保期から文化期にかけて日本橋通油町に店を構えていました。

日本橋は多くの版元が集まる本屋のメッカと言える場所ですが、中でも通油町(とおりあぶらちょう)は村田屋のほか、鶴屋喜右衛門、蔦屋重三郎など有名版元がひしめいていました。

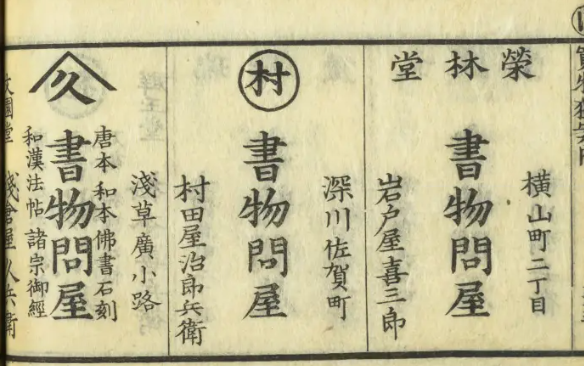

その後、文化末年に日本橋横山町、田所町新町、文政期には深川佐賀町に移りました。以下の文政七年に出された「江戸買物独案内」を見ると、村田屋次郎兵衛の店は深川佐賀町に移転していることがわかります。また、書物問屋として掲載されています。

長年にわたり存続しているので、もちろん、主の村田屋治郎兵衛は一人ではなく数代にわたっています。

村田屋の出版物

浮世絵の出版

浮世絵としては、丹絵、漆絵、紅絵、紅摺絵、錦絵などを出しています。

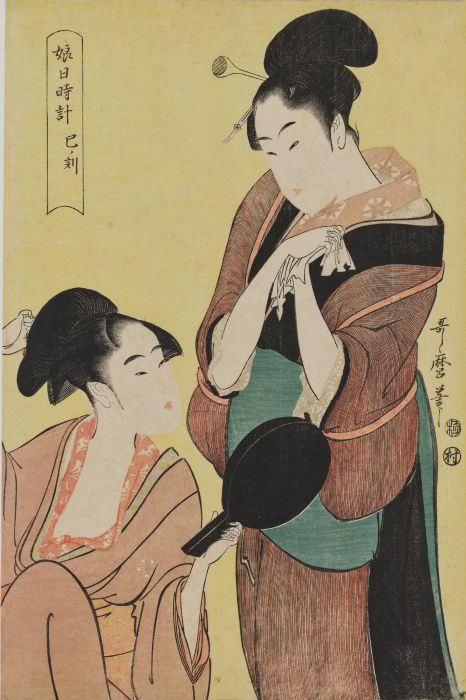

奥村政信、鳥居清倍など古い時代のものから、北尾重政、勝川春章、喜多川歌麿、歌川豊国、歌川国芳など多くの浮世絵師の作品を手掛けています。

娘日時計・巳ノ刻 喜多川歌麿 版元:村田屋治郎兵衛

東都富士見三十六景・山王神事雪解の冨士 歌川国芳 版元:村田屋治郎兵衛

版本の出版

また、版本では草双紙、噺本、滑稽本などを出しています。

四季豊年藏 西村重長筆 版元:榮邑堂

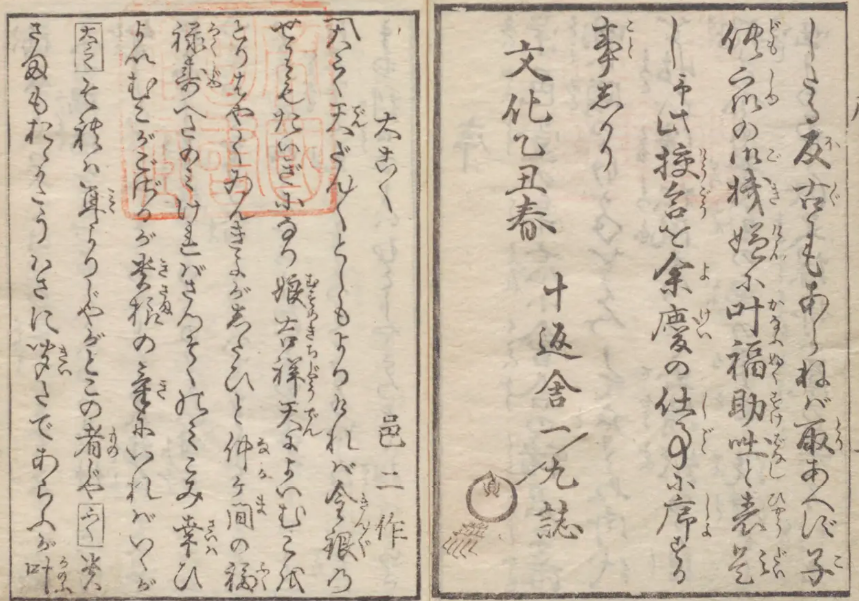

福助噺 栄邑堂邑二 編、 栄松斎画, 十返舎一九 校 版元:村田屋治郎兵衛

栄邑堂はもちろん村田屋次郎兵衛を指しています。邑二というのは村田屋次郎兵衛の号、村治から来ています。つまり村田屋次郎兵衛自身の作品という体裁ですが、一九の代作と言われています。

東海道中膝栗毛と村田屋

村田屋と一九のコンビは以前から黄表紙等で多くの作品を送り出しています。

十返舎一九の代表作である滑稽本「東海道中膝栗毛」は好評を博し続編も次々に誕生しました。この作品が最初に出たのは淳和二年(1802年)ですが、最初に出版したのは村田屋次郎兵衛からでした。

第四編までは村田屋から出てましたが、その後は他の版元から出されています。好評なため、続編として続膝栗毛が出されていますが、その一部は村田屋から出されています。

|

コメント