江戸時代、浄瑠璃は多くの流派が生まれました。そうした中、富本節の興隆に貢献した人物として富本斎宮太夫がいます。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では演歌歌手の新浜レオンが富本斎宮太夫役のキャストとして出演しています。

|

ここでは、富本斎宮太夫について見ていきます。

富本斎宮太夫とは

浄瑠璃について

浄瑠璃は江戸時代に盛んになった芸能で、三味線を弾きながら太夫が太夫が詞章を語ります。現在では人形と結びついた人形浄瑠璃がよく知られていますが、語り物として単独で演じられるほか、歌舞伎の音楽としても欠かせないものとなっています。

|

いくつかの流派があり、それぞれ「○○節」と称しています。富本節もそうした浄瑠璃の一流派です。

富本節について

富本豊前掾と富本節の創設

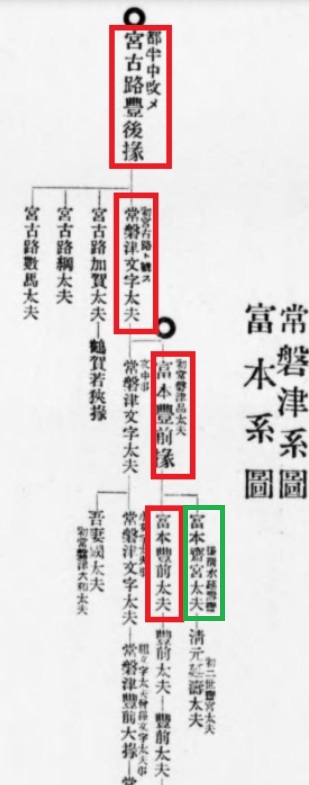

上方で活躍した一中節の創始者、都一中(みやこ いっちゅう)の弟子に都半中がいました。この半中が宮古路豊後掾と名乗り、豊後節を創設しました。

この宮古路豊後掾の系統から、常磐津節、富本節、清元節、宮園節、新内節など多くの流派が発生しました。宮古路豊後掾の高弟かつ養子でもあったのが宮古路文字太夫です。文字太夫は常磐津節を創始しました。

富本節の創始者、富本豊前掾は元々、宮古路豊後掾の弟子で、宮古路品太夫、後に宮古路小文字太夫と名乗っていました。宮古路文字太夫が常磐津節を始め、常磐津文字大夫と名乗ると、常磐津小文字太夫と名乗りました。

その後、常磐津文字大夫から離れ、富本節を創設すると、富本豊前掾と名乗りました。

富本斎宮太夫について

富本斎宮太夫は筑前国出身で、享保十二年(1727年)に福岡藩士、清水多左衛門の次男として生まれました。江戸に出て富本豊前掾あるいは常磐津文字大夫の弟子になったようです。

その後、富本豊前掾の高弟となり、そのワキを務める存在になりました。しかし、宝暦年間に浄瑠璃界を遠ざかり、日本橋茅場町で米問屋を営むようになり、清水屋太兵衛と名乗りました。

こうして商人となっていましたが、明和元年(1764年)に富本豊前掾が没します。豊前掾の子、富本午之助は宝暦四年(1754年)うまれで、まだ10歳ほどの子どもでした。

この富本午之助が富本節を継いで、富本豊前太夫となりますが、まだ若かったことから、後援者の松江藩主からの要請で、富本斎宮太夫が浄瑠璃界に復帰し、豊前太夫の後見となりました。

富本斎宮太夫が指導し、豊前太夫はめきめきと力を付けました。富本節の興隆はこの富本斎宮太夫と富本斎宮太夫の二人の力が大きかったとされています。

富本斎宮太夫の晩年

寛政六年(1794年)に剃髪して、清水延寿斎と改名し、寛政九年(1797年)には単に延寿と名乗りました。名を本姓の清水に変えたのは富本との不和が原因とされています。

現役を続けていましたが、寛政十一年(1799年)の市村座での「歌枕雪鉢木」の公演を最後に引退しました。70歳を超えていましたが、まだ若々しかったと言われます。

その数年後、享和二年(1802年)に76歳で亡くなりました。多くの門人を育てたと言われます。

清本節の祖

富本斎宮太夫の弟子が二代目を継ぎ、二代目富本斎宮太夫を襲名しました。この二代目が新たに清本節を起こし、初代清元延寿太夫となりました。そのため初代富本斎宮太夫は清本節の祖とされています。

この清本節と常磐津節、富本節を併せて豊後三流と呼びます。

コメント