奥村屋源六は版元として天明年間まで活動していました。奥村政信との関係など、いろいろと謎が多い版元です。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では声優として著名な関智一が奥村屋源六役のキャストとして出演しています。

|

ここでは、奥村屋源六について見ていきます。

奥村屋源六とは

奥村政信と奥村屋源八

奥村源六について述べるには、先ず、奥村政信について知っておく必要があります。

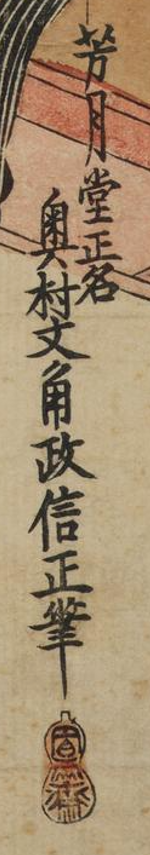

奥村政信は初期浮世絵を代表する絵師の一人です。名は親妙で源八、源八郎とも名乗りました。他に芳月堂、丹鳥斎、文角、梅翁など、多くの号がありました。

生没年は貞享三年(1686年)- 宝暦十四年(1764年)で、元禄から宝暦期にかけて50年以上、浮世絵師として活動しています。

門人としては奥村利信、奥村政房、奥村政利などが知られています。

桜下馬乗り若衆 奥村政信画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-428?locale=ja)

また、奥村政信は浮世絵師であるとともに、1721年頃から奥村屋源八として版元としても活動しています。

店は日本橋通塩町(とおりしおちょう)にあり、赤ひょうたんを商標として使っていました。

上記の絵の右下の名を記した部分を拡大したのが下の図です。赤ひょうたんの商標、つまり、自らの作品を自分で出版していることがわかります。

奥村源六の謎

奥村源八と源六は別人?

上記のように奥村”源八”あるいは”源八郎”というのは奥村政信で間違いありません。源八という俗称を浮世絵作品に書くことは少なかったですが、享保期より前の初期の作品には「絵師奥村源八」あるいは「絵師奥村源八郎」と記していました。

しかし、それとは別に奥村”源六”という名の人物も存在しています。享保から元文にかけての20年ほどの間に奥村源六という名で浮世絵作品が残されています。

これに対して、奥村源六を奥村政信と同一人物と見る説もあります。古くは浮世絵類考などでも、奥村政信について「俗称本屋源六、或いは、源八」と奥村政信には源六と源八の二つの俗称があったとしています。

しかし、これを別人とする説もあり、奥村源六を政信の子どもとする説もあります。他にも源六を政信の養子とする説や、政信の兄とする説などがあります。ロバート・ベルヂェスは「血統の謎は未解決」としながらも、「源六と源八は同一人物ではあり得ない」と述べています。

浮世絵師、奥村源六と版元、奥村屋源六

奥村政信は宝暦十四年(1764年)に亡くなりますが、版元としての奥村屋源六は天明期、即ち1780年代まで活躍します。ですから、奥村屋源六は版元奥村屋源八を継いで二代目として活動したという点は間違いないでしょう。

以上のように、奥村源六は享保から元文にかけて見られる浮世絵師としての顔と、天明期まで続く版元の奥村屋源六としての顔があります。

例えば、奥村政信の子や養子、兄弟などとして浮世絵を描いていた源六が、版元に専念し、版元として二代目を継いだと見る説があります。

しかし、この浮世絵師の奥村源六と版元の奥村屋源六が同一人物なのかどうかも検討が必要かもしれません。享保から天明期にまでわたっていることから、二代以上にわたる可能性も考えられます。

奥村源六の浮世絵

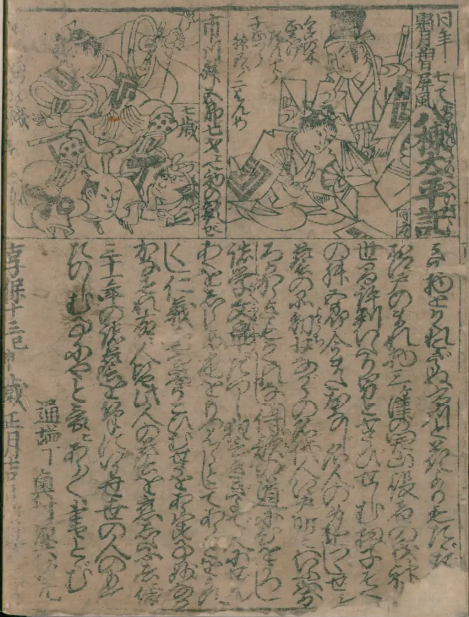

虎ヶ石 奥村源六画

出典:虎ヶ石 (米国議会図書館所蔵) パブリックドメイン

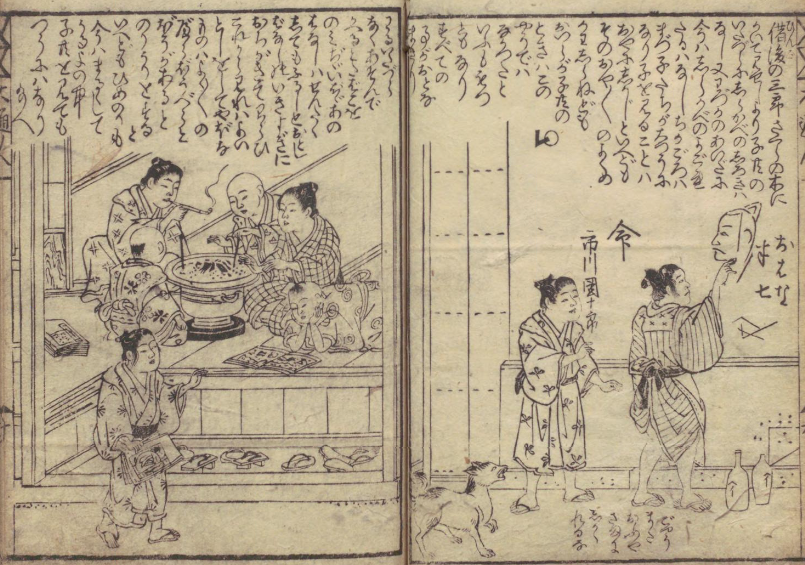

奥村源六の出版物

金之揮 近藤清春画 版元:奥村源六 享保十三年(1728年)

大通人穴扖(だいつうじんあなさがし) 市場通笑作、鳥居清長画版元:奥村源六 安永八年(1779年)

御承知猫と杓子 通笑作、北尾重政画 版元:奥村屋源六 天明六年(1786年)

参考文献

ロバート・ベルヂェス「奥村政信の享保時代の版画」

ロバート・ベルヂェス「絵師兼版元 奥村源六」

コメント