徳川治保(とくがわはるもり)は御三家の一つ、水戸藩の6代藩主です。水戸藩中興の祖と言われ、名君として知られています。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この徳川治保役のキャストとして奥野瑛太が出ています。

ここでは、徳川治保について見ていきます。

徳川治保とは

略歴

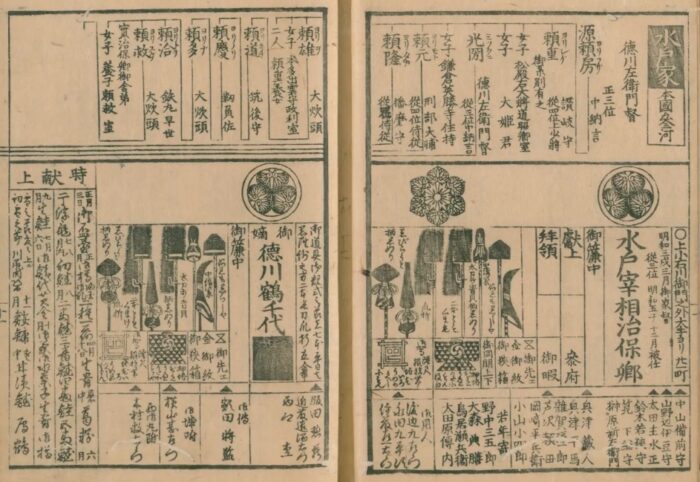

徳川治保は寛延四年(1751年)に水戸藩の5代藩主、徳川宗翰(むねもと)の長男として生まれました。母は榊原篤郷の娘で側室の美衛(智仙院)です。正室は一条家から嫁いだ郁子(俊祥院)ですが、子が無かったため、治保を養子としました。

明和3年(1766年)に父が亡くなり、数えで16歳の時に6代目の藩主となりますが、以後、文化二年(1805年)に亡くなるまで長きにわたり藩主として君臨します。

水戸藩の状況

水戸藩と言えば、2代藩主の水戸黄門で有名な徳川光圀がよく知られています。

|

初代藩主は徳川家康の11男、徳川頼房で、以後、水戸徳川家として存続します。後に御三家の一つとして将軍家に次ぐ家格となります。

尾張徳川家は62万石、紀伊徳川家は56万石に対して、水戸徳川家は35万石。そして、官職でも前二家が大納言であったのに対し、水戸家は中納言ということで家格にやや差がありました。

この35万石というのも、元々、28万石だったのを他の御三家に対抗するために新田開発の分を含めることで35万石としたもので、3代藩主、綱條(つなえだ)のときに認められました。

加増されたわけではなく、この表高35万石に合わせて、格式を維持しなければならず、慢性的に財政問題を抱えることになります。

また、2代藩主、光圀以来の文化事業も財政圧迫の一因とされています。

4代、宗堯(むねたか)や徳川治保の父、5代宗翰(むねもと)の時も財政再建に成功せず、こうした課題は6代藩主の治保(はるもり)の代に引き継がれます。

徳川治保の藩政改革

こうした中、40年にわたり藩主であった治保は様々な藩政改革を行います。

藩財政の再建

幕府は松平定信を中心に寛政の改革を実施しますが、水戸藩もこれに影響を受け、改革を実施しました。藩士の報酬をカットしたほか、農村復興のための対策を行っています。

そして、産業の興隆による藩財政の活性化のため、殖産興業政策を実施しています。水戸藩の特産としては製紙、たばこ、こんにゃくなどが知られています。

学問の奨励

また、水戸光圀以来停滞していた大日本史の編纂や学問の奨励を実施しました。治保の周りには立原翠軒、藤田幽谷、長久保赤水などの学者がいました。

このように藩政の刷新に取り組み、農村の復興や窮地にあった財政の再建などに尽力したことで、水戸藩中興の祖とされています。

コメント