江戸町奉行と言えば、大岡越前や遠山の金さんが有名ですが、江戸の北町奉行として活躍した曲渕景漸も名奉行として知られていました。

|

|

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この曲渕景漸役のキャストとして平田広明が出ています。

ここでは曲渕景漸について見ていきます。

曲淵景漸とは

略歴

曲淵氏について

先ずは曲淵景漸の生まれた曲淵家について見てみましょう。

曲淵家は徳川家に仕える旗本の家柄でした。将軍家の家来の中でも将軍に直接会える、いわゆる御目見え以上の家柄でした。

この曲淵家は甲斐の武田家に仕えた曲淵吉景の子孫です。吉景は織田信長と武田が戦った長篠の戦いにも参加しています。吉景は頑固者として知られ、多くの訴訟を起こしたことでも有名です。

武田家が滅亡した後、武川衆(むかわしゅう)の一員として500石で徳川家につかえるようになり、以後、旗本として存続します。

徳川家直属の家臣である旗本は徳川家の本拠地があった三河の武士団以外に、その後の、徳川家の拡大に伴って、駿河や甲斐、信濃の武士団も取り込んでいます。曲淵家もそうした甲斐出身の旗本の一人です。

江戸の北町奉行に昇進

曲淵景漸は享保10年(1725年)、旗本である父、曲淵景衡の次男として生まれました。通称は勝次郎と言います。兄の景福(かげとみ)が亡くなったため、寛保三年(1743年)に家督を継ぎました。

寛延元年(1748年)に小姓組番士となったのを皮切りに、小十人頭、目付へと昇進していきます。この目付というのは御家人、旗本の監視や役人の監察を行う役職で、有能な者から選ばれました。

目付の役高は1000石とされています。将来、町奉行になるには、この目付を経験していることが必須とされていました。

明和二年(1765年)、40歳の頃、大坂西町奉行に抜擢されるとともに、甲斐守に叙任されました。その後、明和六年(1769年)には江戸北町奉行になります。

江戸町奉行とは

曲淵景漸は明和六年(1769年)から天明七年(1787年)まで約18年間、町奉行として活躍しています。町奉行としては、長い在任期間だったと言えます。では、この江戸町奉行とはどういう役職だったのでしょうか。

江戸幕府において、江戸町奉行は勘定奉行、寺社奉行と共に三奉行と称される重職でした。このうち、寺社奉行は譜代大名から任命されるため、旗本が就く役職として、江戸町奉行と勘定奉行は高位の役職でした。

時代劇では裁判官的な役割がクローズアップされていますが、実際は江戸の民政全般を管轄する役職です。町触と呼ばれる法律を出すとともに、行政を担当し、裁判にも携わることから、司法、立法、行政にわたって幅広い権限を持っていました。

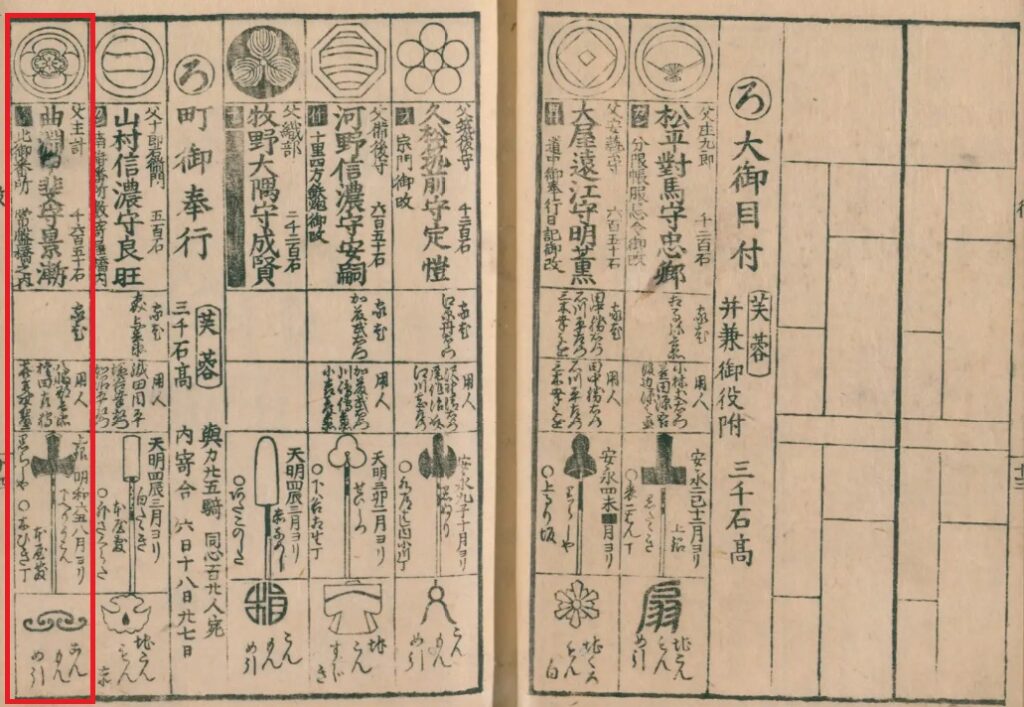

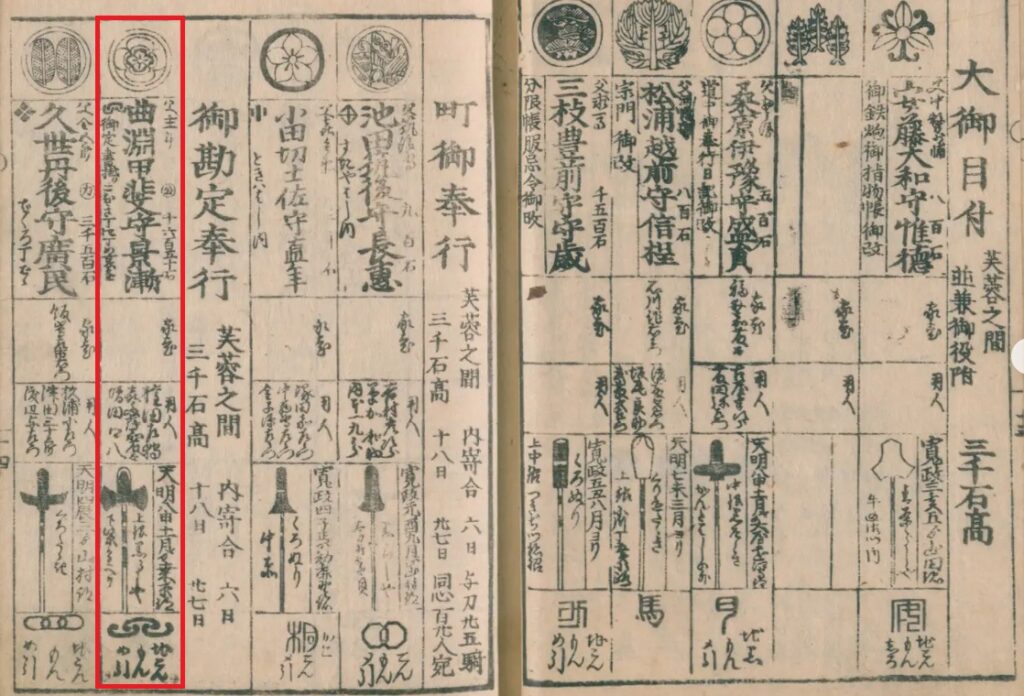

当時の紳士録ともいえる武鑑(天明期)にも町奉行である曲淵景漸の名が記載されています。

名奉行、曲淵景漸

約18年にわたり北町奉行を務めた曲淵景漸は江戸町民の評判も良く、名奉行と言っても過言ではありませんでした。

景漸が奉行職に就いた明和六年(1769年)は田沼意次が老中格になった時代であり、奉行職を退いた天明七年(1787年)の前年には田沼が失脚しています。従って、景漸が町奉行をしていた時期はおおむね田沼時代と言えます。

しかし、ある事件を機に評判は地に落ちます。

天明の大飢饉と打ちこわし

天明年間には天候不順による冷害に加えて、岩木山や浅間山などの火山の噴火による影響で大凶作となり、東北地方を中心に餓死者が続出するなど、大飢饉となりました。いわゆる天明の大飢饉です。

死者の肉を食べて飢えをしのぐなど、悲惨な状況が記録されています。江戸でもコメ不足と米価高騰により、庶民の生活がひっ迫していました。

あまりの米価の暴騰に幕府側も対策を講じましたが、売り惜しみをする米商人なども多く、成功しませんでした。困窮した人々は奉行所前ではお救い願いを出しましたが、聞き入れられませんでした。

そうした中、天明七年(1787年)五月に江戸で大規模な打ちこわしが行われます。標的となったのは米屋や搗米屋などでした。あまりの勢いに奉行所側もなすすべがなかったようです。

当時、庶民にとって町奉行をはじめ、幕府に対する信頼は失墜していたと言えます。そうした中、奉行の曲淵景漸が食べ物が無いなら、犬や猫を食え、また、米が無ければ何でも食うが良いなどと言ったという噂が広がりました。

真偽不明ながらこうした風聞は、庶民の怒りに拍車をかけ、打ちこわしへと至った面があるようです。こうした事件の責任を取らされ、曲淵景漸は町奉行を罷免され、西ノ丸留守居に降格となりました。

町奉行としての曲淵景漸は民衆に同情していたためか、打ちこわしに対して積極的な武力鎮圧は行わず、最小限の取り締まりや、罪を軽くしようとしていたとされています。

勘定奉行に就任

こうして町奉行を罷免されたわけですが、優秀であったことから、その後、松平定信によって、勘定奉行に取り立てられます。経済に精通していた点も評価されたようです。

寛政の改革を主導した松平定信が失脚した後も、引き続き勘定奉行として寛政八年(1796年)、70過ぎまで勤めました。

そして寛政十二年(1800年)に70代半ばで波乱の生涯を閉じます。

コメント

母の実家が曲渕家で、従兄弟の名前には「景」が付きます。時代劇であまり見かけないご先祖様ですが、先日のべらぼうに登場したので驚き、大喜びしました。立派な方だったんですね。ちゃんとご先祖様を勉強していきたいと思いました。ありがとうございます。

コメントありがとうございます。曲渕家の後裔の方なんですか、すごいですね!また、何か付け加えるべき情報がありましたら、ご教授ください。