弥次さん喜多さん「ゆっくり解説」シリーズ 5

「こんにちは弥次郎兵衛だよ。」

「喜多八だぜ!」

今回は一介の勘定組頭であった土山宗次郎がなぜ、誰袖花魁を身請けできたのを解説していきます!

喜多さん、勘定組頭の土山様が誰袖花魁を身請けした話は知ってるかい?

当たり前でい。江戸っ子ならみんな知ってらあ!

じゃあ、なんで土山様が身請けできたか知ってるかい?

そりゃあ、まあ、土山様が偉いお役職についているからじゃねえのかい?

いやいや、実はそれほどのポストではないんだよ。

今回は土山様の役職や身請けの件について、ゆっくり説明していくよ!

御家人だった土山家

弥次さん、土山様の本名は土山宗次郎孝之というんだ。

で、親父さんは土山藤右衛門孝祖というんだ。

親父さんは何をしていたんだい?

実は土山様の家は親父さんの代に成り上がった新興の家だったんだ。

そうなのかい?

親父さんは享保十三年(1728年)十月に西城の御徒(おかち)になるんだ。

なんでえ、その「おかち」って?

西城の御徒っていうのは江戸城西の丸を守る歩兵って感じだな。

上級武士の旗本のように馬には乗れない身分ということさ。

親父さんは元々、低い身分だったのかい?

そうだな、足軽よりは上の士分ではあったが、旗本ではなく御家人身分だ。

御徒の俸禄は70俵5人扶持ぐらいのようだ。

ほー、それはどのくらいのもんなんだ。

お奉行所の同心、つまり八丁堀の旦那が30俵2人扶持なんで、その倍はあったことになるな。

出世が可能な勘定所

その後、親父様は勘定所のお役人、支配勘定という役に就くんだ。

勘定所っていうと、トップに勘定奉行がいるとこだな。

そうさ。勘定所の組織は上から順に次のようになってるんだ。

勘定奉行―勘定組頭―勘定―支配勘定

この支配勘定の下には、さらに支配勘定見習などがいるんだ。

なるほど、先ずは4つの中で一番下の支配勘定職になったわけだな。

この中で、「勘定」以上は旗本クラスになるんだが、支配勘定は御家人身分でなれたんだ。

支配勘定の俸禄は100俵ほどだったようだ。

おっ、ちょっと増えたんだな。

この勘定所に入れたのは親父さんの人生において大きな意味があったようだ。

なんでだい?

勘定所は算術が必要な役所なんだが、当時はやっぱり特殊な技能って言えたんだな。

だから、誰もが簡単に勘定所の仕事をできるわけではなかったんだ。

確かにおいらも計算は苦手だ…

だから、勘定所は有能であれば、こうした支配勘定から、勘定、勘定組頭へと昇っていくことも可能だったんだ。

なるほど、出世できるわけだ。

さっきも言ったけど、勘定以上は御目見え以上の旗本が就く役職なんだ。

だから、御家人から旗本身分へと飛び越えることが可能だったわけさ。

他の役所ではどうだったんだい?

例えば、町奉行所の場合、同心の家は同心、与力の家は与力だ。

同心⇒与力⇒奉行…なんて上がっていくことはあり得ないんだ。

つまり、勘定所は能力次第でのし上がることができたんだな。

そういうことさ。

そもそも武士の中に「銭勘定は卑しい…」という意識があったみたいだ。

だから、こうした部門が穴場となっていたのかもしれないね。

勘定組頭への出世

土山様の親父さんは有能だったみたいで、延享元年(1744年)に役高150俵の勘定に昇進する。

おっ、ワンランクアップだな。

旗本クラスの役職についたわけだ。

その後、有能な者が選ばれる評定所留役(ひょうじょうしょとめやく)として出向するんだ。

評定所留役ってどんな仕事なんだい?

まあ、最高裁判所の書記官…って感じかな。

親父さんすげえなあ。

その後、宝暦五年(1755年)には、ついに役高350俵の勘定組頭まで上り詰めるんだ。

だけど、翌年、越後出張中に亡くなってしまう。

能力で自らの地位を高めた人生だったわけだな。

そういうことだね。

後を継いだ土山様は宝暦十年(1760年)、二十歳の頃に勘定職に就いている。

いきなり勘定職かい?

親父さんが勘定組頭だったんで、家格が上がっていたんだね。

そして、安永五年(1776年)には30代半ばで勘定組頭に抜擢されるんだ。

田沼派の中級経済官僚

土山様は親子二代とも勘定組頭へと上り詰めたんだが、勘定組頭の実態は中級経済官僚だったんだ。

なるほど。まずまずの役職だったということだな。

それでも、世は経済重視の田沼時代。

そうした中で経済行政の中枢にいたわけだ。

土山様にはどんな功績があったんだい?

田沼様が行おうとした蝦夷地開発に関しては実働部隊として動いていたようだ。

なるほど、田沼派の経済官僚の一人だったということか。

誰袖花魁の身請け

喜多さん、勘定組頭という中級官僚に過ぎなかった土山様の名がとどろいた理由を知ってるかい?

ああ、誰袖花魁の身請けの件だろ。

あれは当時、巷で話題になったな。

何といっても1200両の大金での身請けだからな。

そもそも、花魁の身請けってそんなに高いのかい?

まあケースバイケースだろうが、花魁クラスになれば3桁以上はするだろうな。

だが4桁以上の誰袖花魁や瀬川花魁は別格かもしれねえな。

大体、どんなお大尽がそんな大金をはたくんだい?

瀬川花魁の時は大富豪の鳥山検校だったね。

ああ。あれは高利貸しで蓄えたんだろうな。

他には大名などの御殿様が高額で身請けしたケースも知られてるな。

まあ、それならわかるな。

でも、失礼だが土山様程度の役職で1200両というのは…

まともに稼いだ金とは考えずらいなぁ。

やっぱりそうかい?

役高350俵なので、1俵を1両で換算したら、350両だ。

年収4年分近い額をすべて花魁の身請け代に使うなんて土台無理な話だ。

そうだな。

しかも普段から吉原で派手に遊んでいるわけだからな。

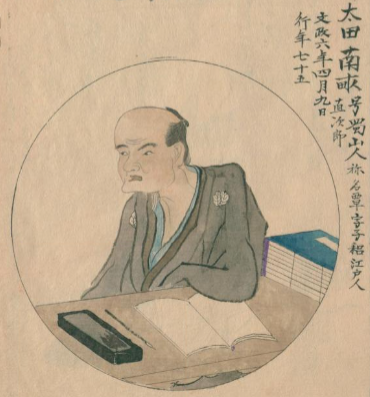

ところで、喜多さん、狂歌師の太田南畝を知ってるかい。

もちろんさ!

南畝先生は貧乏御家人だったが、松葉屋の遊女、三保崎を身請けしてるんだ。

その資金も土山様から出たと言われてるんだ。

土山様がスポンサーだったわけか。

じゃあ、それらの金は一体どこから出たんだろう?

まあ、勘定所の大幹部なんで、土山様にも多くの役得があったにちげえねえだろうな。

ワイロってやつかい?

まあ、そうだろうな。

「役人の子はにぎにぎをよく覚え」なんていう川柳もあるぐらいだしな。

身もふたもねえ話だな。

まあ、それだけじゃなく土山様は公金の横領もしていたみてえだ。

そりゃほんとうなのかい?

土山宗次郎の悲惨な末路

田沼様の下で飛ぶ鳥を落とす勢いだった土山様だが、田沼様失脚で潮目が変わる。

松平定信公の寛政の改革だな。

そうした中、田沼派の人物は次々と標的にされていく。

その代表格が土山様の粛清だろうな。

どういうことだい?

田沼様失脚後、土山様は富士見御宝蔵番頭という閑職に変えられる。

その「富士見なんとか…」ってなんだい?

徳川家歴代の宝物を保存している富士見宝蔵を守るお役目さ。

まあ、ていよく飛ばされたって感じだな。

でも、これで済んだわけじゃない。

その後、勘定組頭時代の不正を追及されることになる。

さっきの横領の話だな?

ああ。その中で買米金500両を横領していたことが発覚する。

うーん…万事休すか…

そこで、土山様は驚くべき行動にでるんだ!

ほー、何をしたんだい?

なんと逃亡したんだ!

マジか…

平秩東作に匿われて、武蔵国の所沢に潜んでたんだが、見つかって捕まってしまう。

まあ、そうだろうな…

で、結局斬首されたんだ。

武士なのに切腹という名誉は与えられなかった。

逃亡したのがまずかったな。

刑に関しては、横領だけでなく、娘の死に関する幕府への虚偽の届け出、遊女を妾としたことなども挙げられていた。

で、結局、お家は断絶したそうだ。

天国から地獄へ突き落された感じだな。

土山様の上役に勘定奉行の松本秀持様がいるんだ。

田沼派として有名だったが、田沼様の失脚で同じく標的とされている。

どうなったんだい。

勘定奉行を免職となったうえ、知行もガクンと減らされている。

だけど、土山様のように命を奪われることはなかったし、後に赦免されている。

そうなのかい。

松本様は土山様の親父さんと同じく、御家人から出世したんだ。

田沼様に引き立てられ、勘定、勘定組頭、勘定吟味役、勘定奉行へと破竹の勢いで上り詰めたんだ。

そうなのか。

でも、土山様だけ異様に処分が厳しい感じだな。

まあ、スケープゴートにされたのか…

それとも1200両もの大金で身請けしたのが悪目立ちしたのか…

ちょっと目立ちすぎたのかもな。

出る杭は打たれる、ってことかな。

やっぱり、ほどほどが一番だな。

コメント