2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、服部半蔵が登場しています。キャストはお笑いタレントの有吉弘行です。

|

服部半蔵と言えば、一般的には伊賀忍者の棟梁というイメージが定着しています。様々な時代劇に登場しています。

|

それ以外にも、服部半蔵から派生したキャラクターもいます。

|

では、実際はどうだったのでしょうか。有吉弘行が演じた服部半蔵正礼について解説する前に、先ず一般的な”服部半蔵”について述べておきます。

服部半蔵とは

初代服部半蔵保長(やすなが)

初代の服部半蔵保長は伊賀出身で忍者の棟梁の家出身だったとされています。その後、室町幕府12代将軍、足利義晴に仕えたのち、三河に移り、松平家に仕えたと言われています。但し、詳細は不明な点が多いです。

忍者ではない服部半蔵

二代目服部半蔵正成(まさなり/まさしげ)

服部家の当主は通称として半蔵を名乗ったので、歴代、多くの服部半蔵がいます。

その中でも有名なのが、徳川家康に仕えた 服部半蔵正成です。ただ、忍者の棟梁ではなく、徳川を支えた武将の一人であり、後に徳川十六神将の一人に数えられています。武功を立て8千石の旗本になっています。

この服部正成は二代目服部半蔵とされる三河生まれの武将です。元々、服部氏は伊賀の出身であり、初代の父、服部半蔵保長(あるいは正種)は伊賀出身の忍者でしたが、忍者と言えるのは父親の代までだったとされています。

但し、こうした出自と元々、父が伊賀出身であることから、服部正成は伊賀衆や甲賀衆、あるいは根来衆などの指揮を託されていました。但し、指揮権をゆだねられていただけであり、彼らを家臣としていたわけではありません。

こうしたことから、正成と伊賀衆の間には確執がありました。特に伊賀衆の処遇や、伊賀における服部家の家格が自分たちより低いことに起因していたとされています。

三代目服部半蔵正就(まさなり)

正成の長男として生まれ、三代目服部半蔵家を継ぎました。但し、父の代からの伊賀衆との確執は続いていました。これら伊賀衆とのぎくしゃくした関係や、将軍秀忠との御目見え前に夜間に家族の見舞いのため、私用で外出したことなどが咎められ改易処分となります。

その後、徳川家康の異父弟で掛川藩主だった義父の松平定勝の預かりとなり、蟄居生活を送ります。そうした中、豊臣家との最後の戦いである大坂の陣が勃発すると、汚名返上のため、参戦を希望し、受け入れられるものの、戦で討ち死にしたと言われています(死体はみつからず)。

義父であった松平定勝はその後、山城伏見藩を経て、伊勢桑名藩11万石の当主となります。この家は久松松平家の祖となります。

正就の死後、正就の子である服部正辰(まさとき)はそのまま桑名藩に仕えます。正辰の母は松平定勝の娘であることから、藩主の一族として扱われます。2000石、その後、3000石に加増されます。この服部家は小服部家と言われています。家督は長男の正容が継ぎます。

次男、保元と三男、正純も伊予松山藩と伊予今治藩の松平家に仕えています。

四代目服部半蔵正重(まさしげ)

正就の後、正就の弟である正重が四代目服部半蔵を継承します。正重は江戸初期に権勢を振るった大久保長安の娘を妻としています。鉱山政策に辣腕を振るった大久保の下で、佐渡金山の政策を担当していたようです、

大久保長安の死後、その一族が粛清された大久保長安事件への連座は何とか免れたものの、それが影響したのか、幕府の目付を佐渡で待てと言われたのに、本土の越後出雲崎で出迎えたのを咎められ改易となりました。

越後村上藩主の村上義明に預けられ、その後、村上氏に仕えます。しかし、村上家が改易となり、堀直寄が村上藩に入ると、堀家に2000石あるいは3000石という待遇で迎えられます。

その堀家も断絶し、甲州で浪人生活を送ることになりました。その際、甥に当たる桑名藩の服部正辰から連絡があり、2000石の上席年寄(家老)として迎えられます。

以後、服部半蔵家は家老職として存続するようになりました。

服部半蔵正礼(まさよし)

上記のように徳川家の旗本から改易された後、2代目服部半蔵正成の妻の実家である久松松平家に仕官することで服部家は存続するようになります。その中で、同じく久松松平家の系統である伊予松山藩、伊予今治藩の松平家にも分家していた様子が分かります。

松平定信の白河藩

寛政の改革を主導した松平定信は白河藩主として知られていますが、元々、御三卿の一つ田安家の当主だった田安宗武の子で、その後、養子として白河藩に迎えられました。

白河藩は松平定勝を祖とする久松松平家に属していて、定勝の三男である定綱の系統です。この白河藩で家老を務めていたのが服部半蔵正礼です。

服部半蔵正礼の略歴

服部正礼の父は服部正覧であり、母は服部正武の娘です。父親は伊予今治の服部氏から養子として入っています。元文三年(1738年)に生まれ、文政七年(1824年)に没しました。

安永三年(1774年)に家督を継ぎ、1000石の録をもらっていました。ちょうどその頃、田安家から松平定信が養子に来ることになりました。

松平定信が老中に抜擢された理由の一つが天明の大飢饉の際の対応の良さが挙げられています。東北では餓死者が続出する中、白河藩はそれを切り抜けています。松平定信の指示の下、こうした対応に当たっていたのが服部正礼でした。

松平定信が老中になった天明七年(1787年)には正礼は数えで50歳ぐらいであり、寛政の改革は50代の頃に行われています。正礼は江戸家老として定信を支えました。

従って、服部正礼は白河藩で松平定信の治世を支えていた人物だったと言えます。

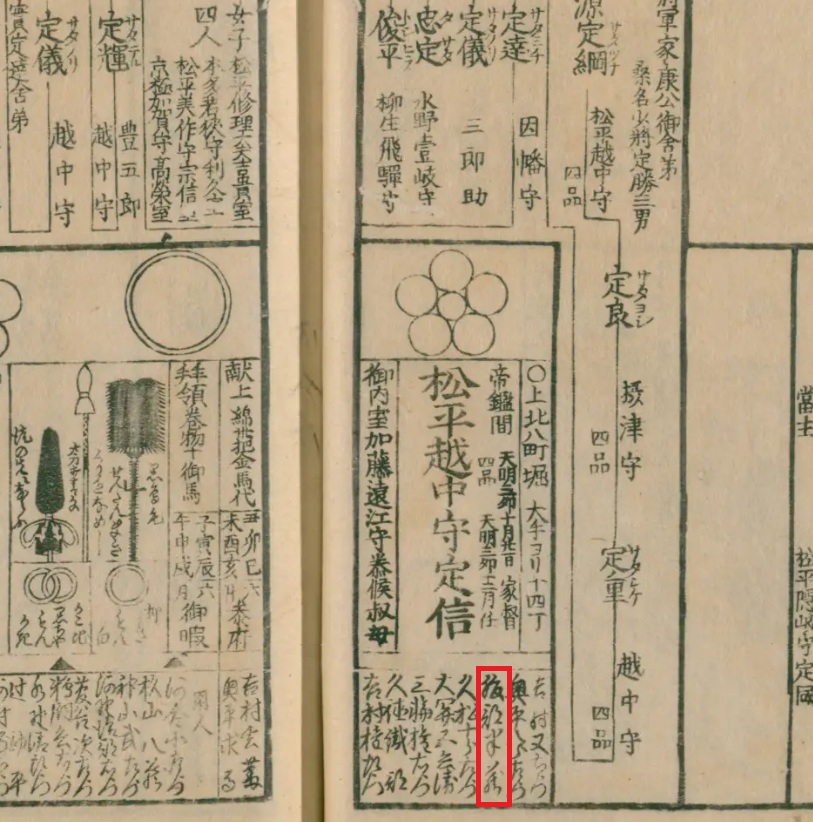

江戸の紳士録ともいえる武鑑(天明版)に松平定信の家老として服部半蔵が記載されています。

コメント