弥次さん喜多さん「ゆっくり解説」シリーズ 7

「こんにちは弥次郎兵衛だよ。」

「喜多八だぜ!」

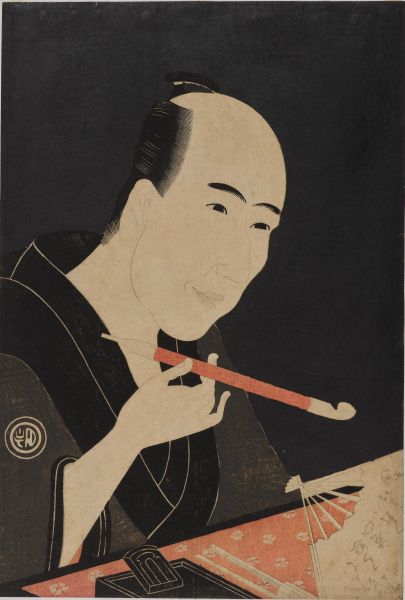

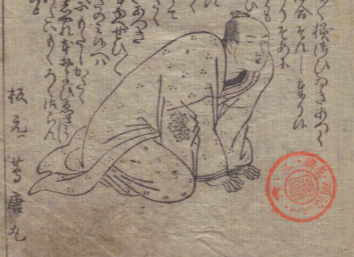

今回は絵師、北尾政演としても知られる戯作者の山東京伝が受けた手鎖五十日の刑について解説していきます!

鳥橋斎栄里「江戸花京橋名取」より

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-360?locale=ja)

喜多さん、北尾派の浮世絵師としてデビューした北尾政演を知ってるかい?

ああ、山東京伝先生の事だろ?

お、さすが喜多さんだ。

やっぱり、戯作者、山東京伝という名のほうが有名だよな。

京伝先生は若いころから、吉原遊びで有名だったよな。

そうだな、親父さんは質屋をやって、その後、家主をやってたぐらいだから、まあまあ裕福だったんだろうね。

吉原に入り浸りだったって聞いたぜ!

そうだな、最初の奥さんも吉原の扇屋にいた菊園という馴染みだったんだ。

年季が明けた後に所帯をもったそうだ。

おっ、なかなか粋だね。

ところで、この頃、京伝は幕府からお咎めを受けて大変だったんだ。

そうなのかい?

なんと、手鎖50日の刑も受けてるんだ。

50日か…大変だったな。

じゃあ、手鎖50日の刑を受けた背景について説明していくよ!

処罰された理由

京伝先生、何か悪いことでもしたのかい?

いやそうじゃないんだ。

絵師、戯作者としての活動が幕府のタブーに触れてしまったんだ。

政治的な理由ってことかい?

その通りだ。ちょうど松平定信公が登場した時期なんだ。

寛政の改革ってやつだな。

そうなんだ、田沼様が失脚して、今までの緩い規制が厳しくなったわけさ。

白河の 清きに魚も 棲みかねて もとの濁りの 田沼恋しき

おっ、有名な狂歌だな。

京伝先生は具体的にはどんな罪だったんだい?

実は2回処罰されてるんだ。

ほー、2回もかい?

まずは、最初の処罰から説明するよ。

佐野政言の刃傷沙汰

喜多さんは旗本、佐野政言が田沼様の息子に斬りかかった事件を知ってるかい?

ああ、江戸城内で若年寄の田沼意知様が斬られた事件だな。

どんな事情があれ、城内で刀を抜くのはご法度だからな。

佐野様はすぐに切腹処分となったな。

まあ、当然そうなるだろうな。

ちょうど、米の値段が爆発的に上がって、田沼様の人気が凋落していた時期だったな。

そうさ、だから田沼を斬った佐野政言は英雄扱いさ。

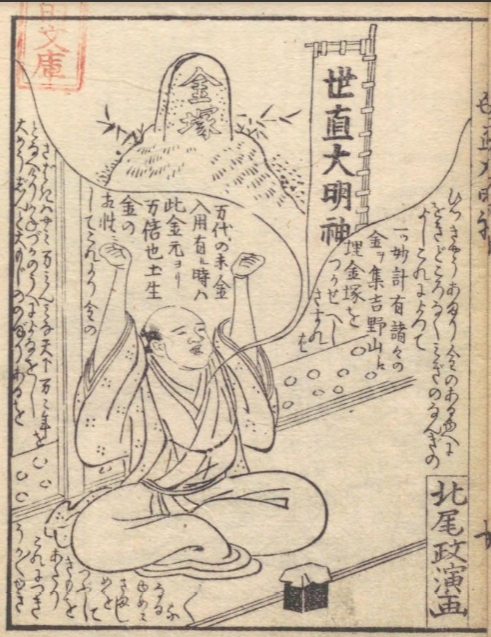

世直し大明神…なんて言われてたな。

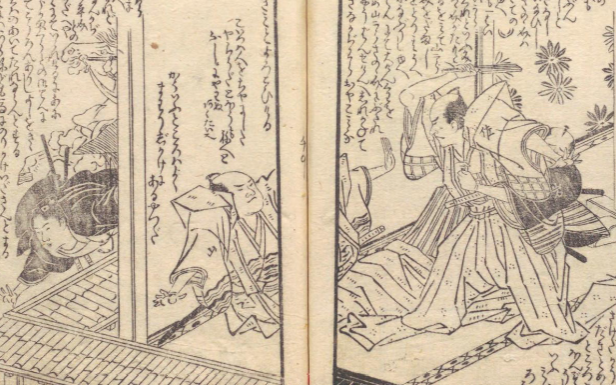

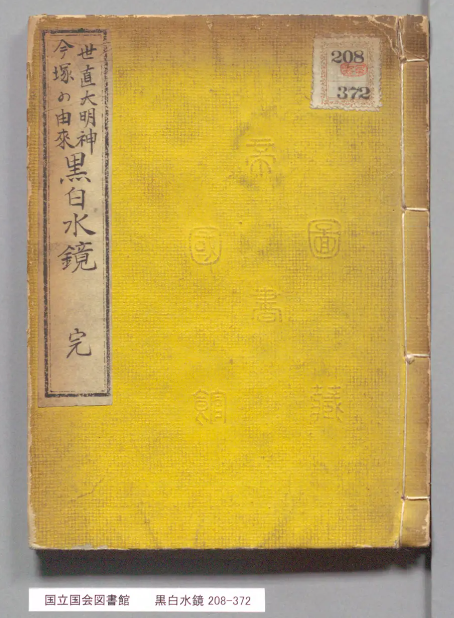

黄表紙「黒白水鏡」の出版

あの佐野政言による刃傷沙汰から5年ぐらい経った、天明9年(1789年)に一つの黄表紙が出版されるんだ。

なんて黄表紙だい?

「黒白水鏡」(こくびゃくみずかがみ)という名で、石部琴好が書いた作品さ。

石部琴好って誰だい?

江戸本所亀沢町に住む松崎仙右衛門っていう御用商人らしいな。

絵は誰が描いたんだい?

北尾政演、つまり京伝先生だな。

基本、幕政に関係することは書いちゃいけないはずだぜ!

そうなんだ。

うーん…事件から5年経ってるとはいえ、ヤバくないかい?

さあ、それさ。

一応、今ではなく昔の話という設定にはなってるんだがな。

いつの時代ということにしてるんだい?

源頼朝から十代目の将軍、「当世公」の時代という架空の設定さ。

とりあえず、鎌倉時代ということにしてんだな。

草双紙の場合、時代を昔に設定するのはよくあることさ。

でも、今回はダメだった。

摘発されたのかい?

そうなんだ。

やっぱり、扱ったネタが悪かったな。

そうだな。

それと作者の石部琴好はまだまだ素人のたぐいで、ヒネリが少なく、ストレートに書きすぎたとも言われてるよ。

そうだったんだな。

後、何といっても、寛政の改革へと向かう時代の雰囲気がこうした内容を許さなかったというのが一番大きい。

寛政元年(1789年) 最初の処分

ところで、結局はどんな処分だったんだい?

本はもちろん絶版さ。

作者の石部琴好は数日、手鎖をされ、その後、江戸所払いになったんだ。

御用商人だったそうだが、商売のほうもダメになっただろうな。

おそらくな。

京伝先生はどうだったんだい?

過料、つまり罰金刑さ。

作者と違って、挿絵を提供していただけなので、軽くで済んだのかな。

そうかもな。

いずれにしても、重い処分じゃなかったので、周りの者もホッとしたんじゃないかな。

京伝先生はこれに懲りて、お咎めを受けそうなものは出さなくなるのかい?

絵でお咎めを受けたので、絵の世界からは少し距離を置いたとも言われてる。

でも、戯作の依頼が殺到したことの方が理由としては大きいんじゃないかな。

じゃあ、あんまり懲りてなかったのかい?

いや、かなりショックだったみたいで、書くのを辞めようとしていたみたいだ。

ほんとうかい?

ああ、それを蔦屋重三郎が引き留めたみたいだ。

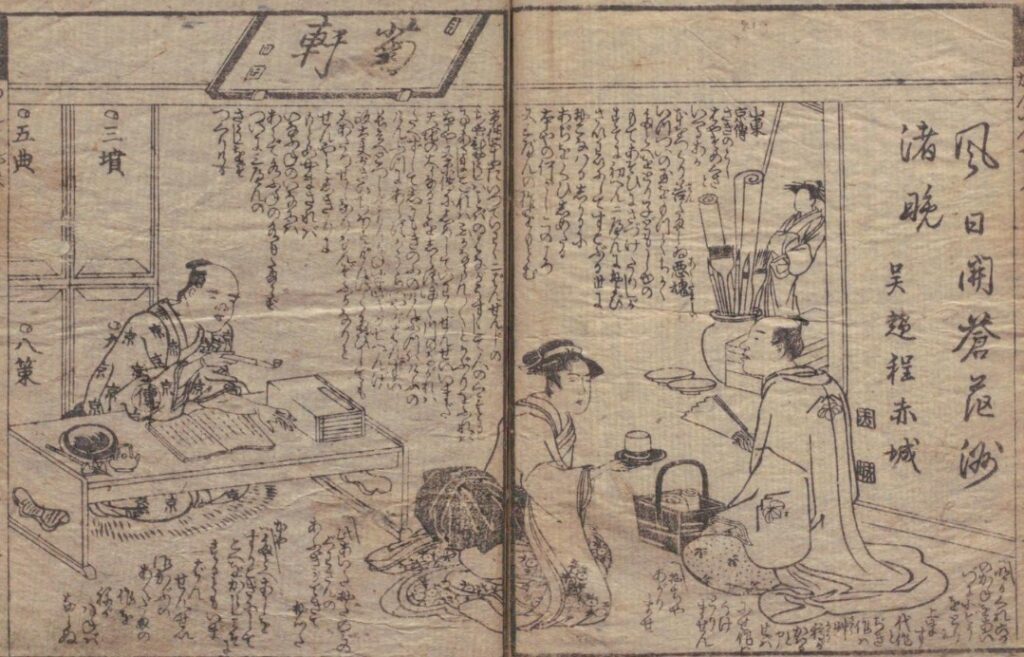

そのあたりの事情は寛政3年(1791年)に出された「箱入娘面屋人魚」という黄表紙に描かれている。

黄表紙にわざわざ書いてるのかい。

そうなんだ。

冒頭で蔦重がやめようとする京伝を説得して書かせたという事情が語られてるんだ。

寛政二年(1790年) 出版統制令

京伝が罰金を食らった翌、寛政二年(1790年)、幕府から出版統制の発令が出るんだ。

いよいよ出版に対する圧力が増してくるんだな。

でも、これは新しく出されたものではないんだ。

以前、出されたものを、また再確認という感じで出してきたんだ。

以前って、いつ頃出されたものなんだい?

享保 7 年(1722年)に江戸で出され、翌年には京都や大阪でも出されたものなんだ。

享保と言えば、8代将軍、吉宗公の時代だな。

|

そうなんだ。

で、これを出したのが、何を隠そう南町奉行の大岡越前守忠相だ。

|

こんなところで、大岡様の名を聞くとはビックリだぜ!

で、どんな内容なんだい。

享保時代に出たものは次の五か条からなっている。

1. 勝手な新説を出すことの禁止

2.好色本等の禁止

3.人々の家系等に関する憶説の禁止

4.作者・版元を明記すること

5.徳川家に関する記述の禁止

まあ、こんな感じだ。

なんで同じようなものを、また出してきたんだい?

大岡様が出してから、もう50年以上経ってるんだ。

その間に、だんだんと規制が緩んできたからさ。

なるほど、寛政の改革では昔に戻ってもう一度締めなおすということなんだな。

そういうことさ。

そもそも、松平定信公は吉宗公の孫にあたるんだ。

だから、吉宗公の世を理想としていたんだ。

寛政3年(1791年) 洒落本3冊の絶版

改めて出版統制が出されたんなら、みな危ない本は出さなかったのかい?

いや、それでひるむような蔦重じゃない…

ヤバい本を出したのかい?

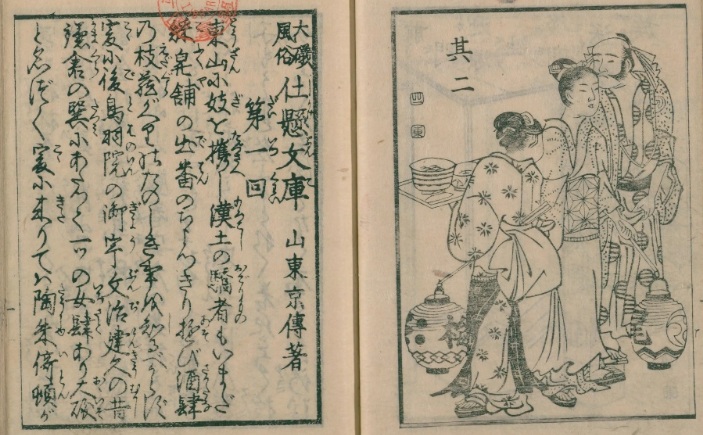

ああ、山東京伝とともに洒落本「仕掛文庫」「錦の裏」「娼妓絹籭」の3冊を出したんだ!

洒落本か…遊郭が舞台の作品だからヤバいぜ!

いろいろ工夫を凝らしたみてえだが、3冊とも絶版処分となった。

蔦重はどうなったんだい?

蔦重は身上半減の処分を受けたんだ。

これは財産を半分没収されたという説と、年収の半分を没収されたという説があるんだ。

いずれにしても、大打撃だな。

京伝先生はどうだったんだい?

京伝先生は手鎖50日の刑に処せられたんだ。

50日か…長かっただろうな。

これら蔦重と京伝に対する罰則は見せしめ的な意味合いが強かったようだな。

手鎖50日

手鎖をされるってのは、どれぐらいの罪なんだ。

手鎖される場合、二つのパターンがあるんだ。

一つは吟味中手鎖と呼ばれるものだ。

なんでえ、それは?

まだ判決が出てない軽い罪の者が判決が出るまでの間されたりするようなケースだな。

じゃあ、江戸所払いになった石部琴好なんかはこれに当たるのかい?

おそらくそうじゃないかな?

で、もう一つのケースってのは?

これは、刑事罰として実行されるもので、30日、50日、100日の3種類がある。

京伝先生は50日だったわけだな。

10年以上後の文化元年(1804年)には喜多川歌麿も入牢3日・手鎖50日の刑を受けているんだ。

京伝先生は牢には入れられなかったのかい。

ああ、そうだな。手鎖の間も家にいれたみてえだ。

でも、不便だっただろうな。

ああ、食事からトイレまで何かにつけて不便だっただろうよ。

やっぱり、お上ってのはメディアを自分たちの都合のいいように使いたいんだろうな。

そうだな。つまり、蔦重たちクリエイター側とお上とのせめぎ合いだったわけさ。

その中で生じた一つの衝突だったってことさ。

なるほど。今も昔もあまり変わらないな。

コメント