現在でも「南総里見八犬伝」の著者として有名な曲亭馬琴。実は蔦屋重三郎とも縁があり、蔦屋の手代として働いていたこともあります。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この曲亭馬琴役のキャストとして津田健次郎が出演しています。

|

ここでは曲亭馬琴について説明していきます。

曲亭馬琴とは

略歴

馬琴は本名、滝沢興邦(たきざわ おきくに)といい、明和四年(1767年)に父、滝沢興義と母、門の五男として生まれました。

ちなみに曲亭馬琴という名は後に戯作者となった時の筆名です。

父、興義は1000石の旗本、松平信成の用人を務めていました。父が亡くなると兄が家督を継ぎましたが、俸禄を半減されたため、10歳の馬琴に家督を譲り、自身は戸田家に仕官しました。

馬琴は主君の孫、八十五郎に小姓として仕えていましたが、癇症の八十五郎に耐えられず、14歳で松平家を出ました。

その後、元服した馬琴は俳句、医術、儒学などを学びました。一つの家に定着せず、点々と武家奉公を行う渡り奉公と呼ばれる放浪生活を行っていました。

戯作者への道

戯作者を志した馬琴は寛政二年(1790年)に山東京伝の門をたたき、弟子入りを志願しますが断られます。しかし、気軽に出入りすることは許しました。

翌寛政三年(1791年)に黄表紙「尽用而二分狂言(つかいはたしてにぶきょうげん)」で戯作者としてデビューします。その際、「京伝門人 大栄山人」と名乗ってます。

黄表紙「尽用而二分狂言」

この年、深川洲崎一帯が高潮に襲われ、多くの死者が出ました。馬琴も家を失い、京伝の下に転がり込みます。

寛政四年(1792年)には蔦重に見込まれ、蔦屋で手代として働くようになります。

寛政五年(1793年)には履物商を営む伊勢屋に婿入りします。これは蔦重や京伝の勧めがあったからです。戯作の原稿料だけで食える時代ではありませんでした。

因みに、原稿料だけで食えるようになった職業作家は、後の馬琴が初めてであり、それまでの戯作者は他に生業を持っていました。

戯作者 曲亭馬琴

30代になった頃から戯作の執筆も軌道に乗ります。読本、黄表紙、合巻などいろんなジャンルの作品を残しています。

こうした中、恩人であった山東京伝との間にライバル関係も生じるようになりました。

馬琴は特に読本の分野で京伝を凌駕し、第一人者となりました。代表的な読本作品としては葛飾北斎が絵を担当した「椿説弓張月」(ちんせつゆみはりづき)や「南総里見八犬伝」があります。

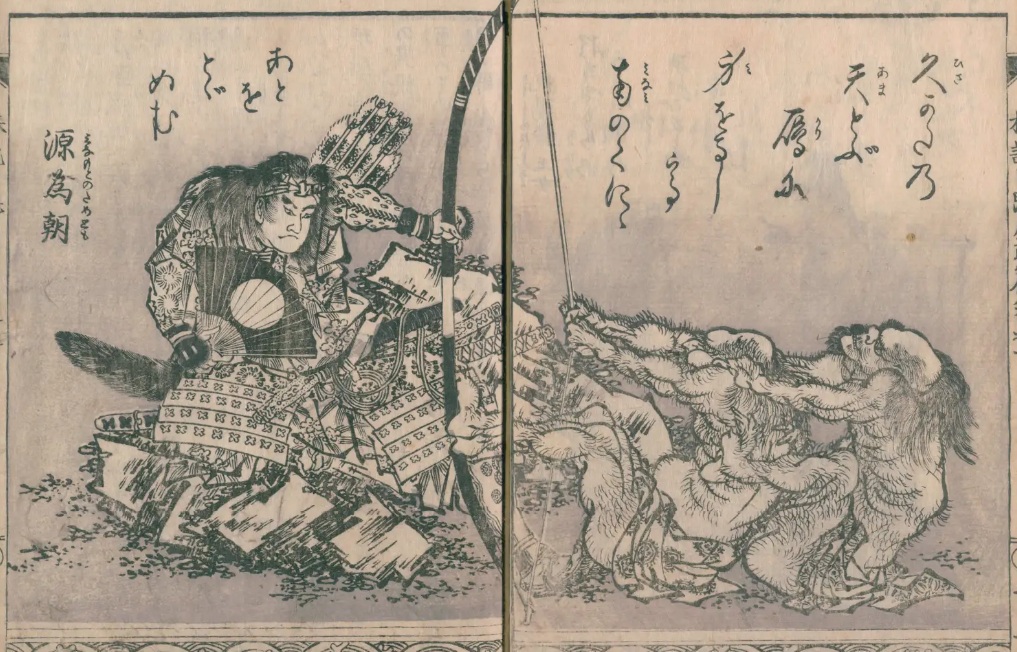

椿説弓張月 曲亭馬琴作 葛飾北斎画

鎮西八郎こと源為朝を主人公にした歴史長編読本です。源為朝は源頼朝の叔父に当たります。馬琴の史伝物読本の初作品ですが、大ヒットしました。

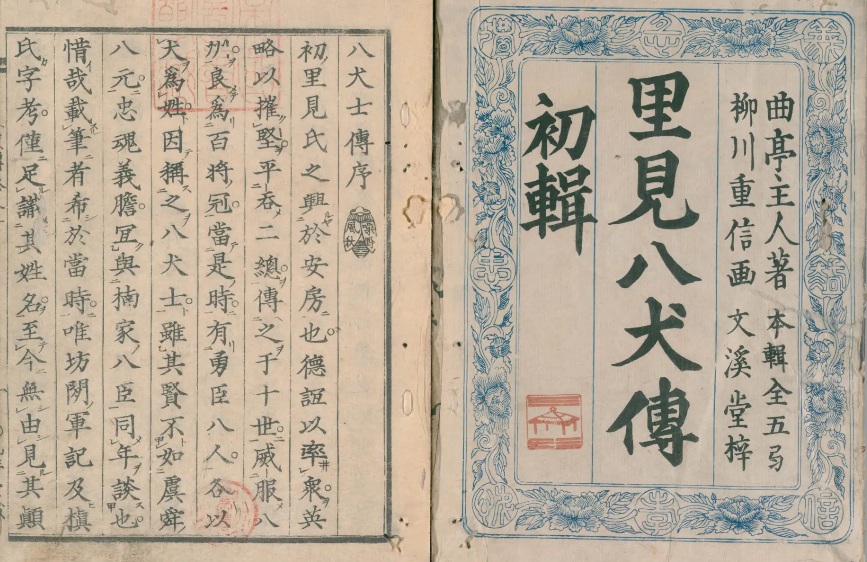

南総里見八犬伝 曲亭馬琴作

南総里見八犬伝は文化十一年(1814年)から天保十三3年(1842年)まで28年間つづいた長編大作です。晩年、馬琴は失明し、息子の嫁、お路への後述筆記によって完成させた作品です。

曲亭馬琴の辞世の句

世の中の 役をのがれて もとのまゝ かへすぞあめと つちの人形

コメント