江戸後期に活躍した戯作者、式亭三馬には浮世絵師を地図にして描いた図があります。そこには三馬の認識していた浮世絵師像が具体的に示されています。

ここでは、その図像を見ていきます。

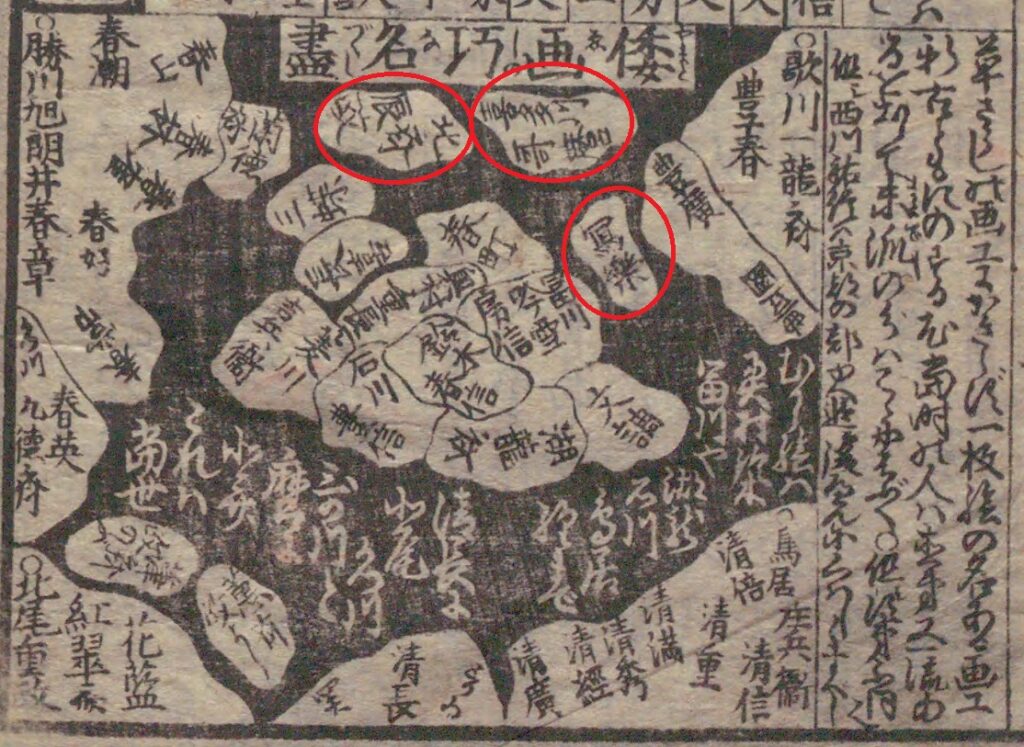

式亭三馬の「稗史億説年代記」(くさぞうしこじつけねんだいき)

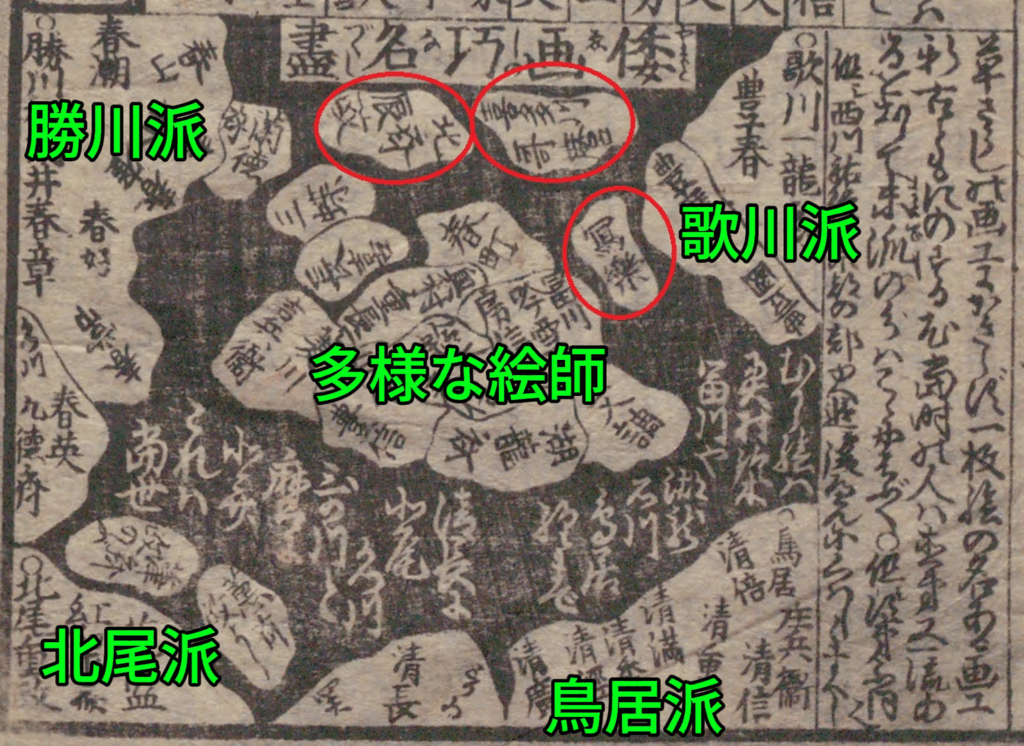

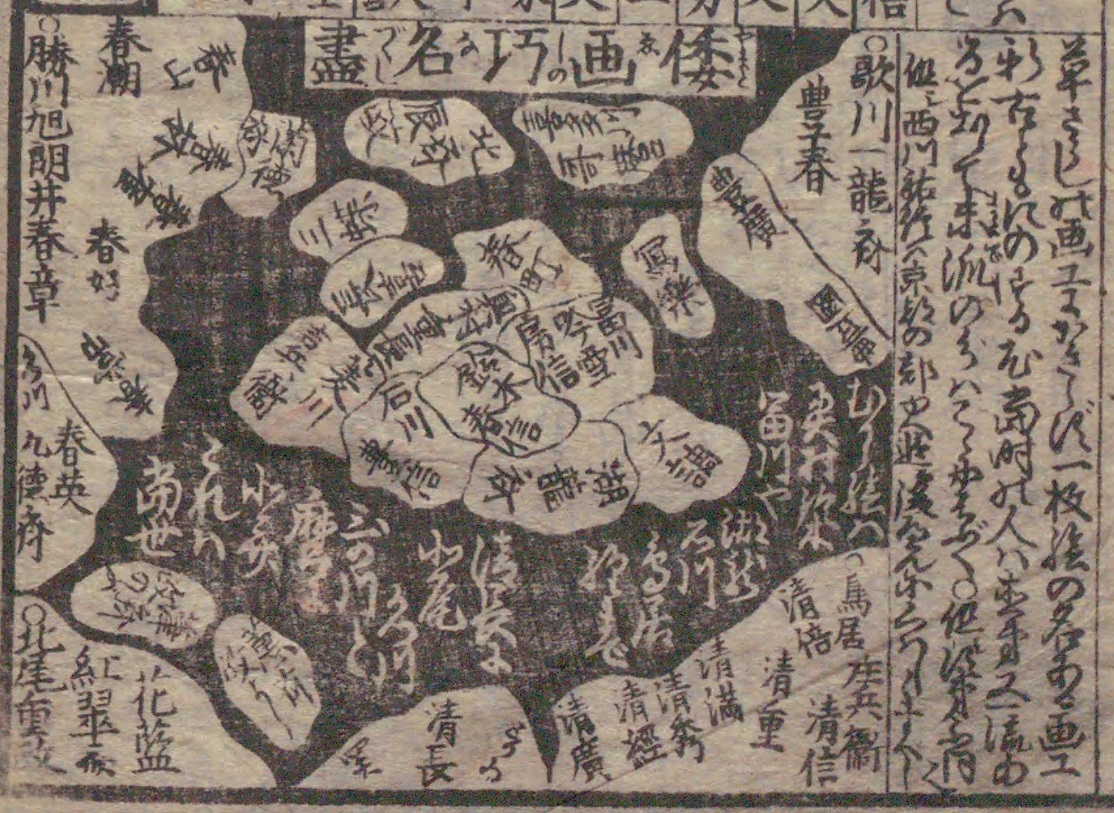

三馬が淳和二年(1802年)に刊行した「稗史億説年代記」の中に「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)という図があります。

この図では古今の浮世絵師をそれぞれ地図の中の領域として描いています。

式亭三馬

まず、この図を描いた式亭三馬ですが、「浮世風呂」「浮世床」などの代表作のある江戸後期を代表する戯作者の一人です。

|

戯作以外に浮世絵も描いていました。

「浮世絵類考」という浮世絵師の来歴を記した列伝がありますが、これは元々、太田南畝が記述したものを原本として、次々に考証家が加筆していき成立したものです。

|

加筆者の中には山東京伝や渓斎英泉など浮世絵師として活躍した者も含まれています。式亭三馬も加筆者の一人です。

三馬は考証家として浮世絵師の来歴に興味を持っていたことが分かります。

上記の「稗史億説年代記」の中にある「倭画巧名尽」は三馬の浮世絵師に関する認識が分かる資料と言えます。

写楽 北斎 歌麿と三馬との関係

東洲斎写楽、葛飾北斎、喜多川歌麿、この3人は有名浮世絵師5人を挙げた場合、必ずその中に入ってくる浮世絵界を代表する絵師です。

では、この3人と式亭三馬はどのような関係だったのでしょうか。

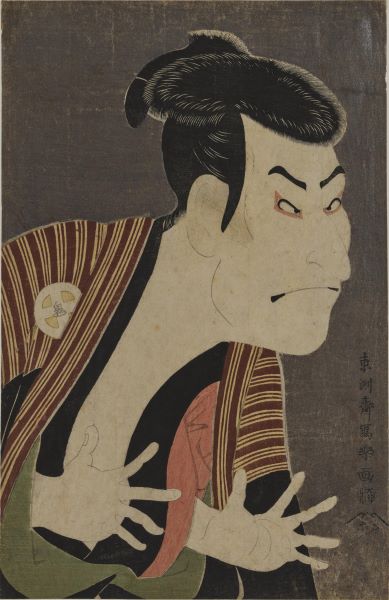

東洲斎写楽との関係

写楽の代表作の一つ「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-471?locale=ja)

※「大谷鬼次の江戸兵衛」の詳細はこちらを参照!

写楽が活動していたのは寛政六年(1794年)5月から翌寛政七年(1795年)1月にかけての1年に満たない期間です。ちょうど、三馬が黄表紙「天道浮世出星操」で戯作者としてデビューした頃でした。当時、三馬はティーンエージャーで新人戯作者という位置にありました。

後に三馬が浮世絵類考に補記を加えますが、その際、写楽が八丁堀に住んでいたことを付け加えています。

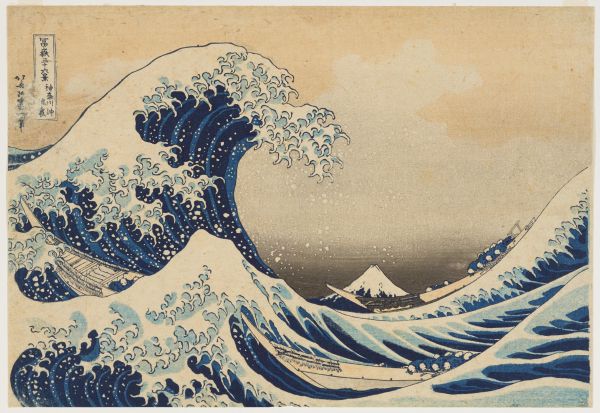

葛飾北斎との関係

北斎の代表作の一つ「冨嶽三十六景・神奈川沖浪裏」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-11177-4?locale=ja)

葛飾北斎は式亭三馬より15歳ほど年上でしたが、北斎は長寿であり、長年絵師として活動していたので、活躍時期は同時期だったと言えます。

喜多川歌麿との関係

歌麿の代表作の一つ「婦女人相十品・ポッピンを吹く娘」

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-546?locale=ja)

※「ポッピンを吹く娘」の詳細はこちらを参照!

実は式亭三馬は喜多川歌麿と共同で作り上げた作品があります。20歳以上年上である喜多川歌麿は浮世絵界の大御所的存在だったと言えるでしょう。

洒落本「辰巳婦言」 式亭三馬作 喜多川歌麿画

こうした点から三馬にとって、写楽、北斎、歌麿は歴史的人物というより、身近な存在だったと言えそうです。

孤高の絵師、写楽・北斎・歌麿

さて、改めて「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)に描かれている写楽、北斎、歌麿を見てみましょう。

この著名な3人の絵師は共に他とは切り離された島として描かれています。一方、それ以外の他の絵師はどのように配置されているかを示したのが以下の図です。

勝川派、歌川派、北尾派、鳥居派がそれぞれ四隅に配置されています。

北尾派は創始者の北尾重政の弟子、「政のぶ」と「政よし」が島として描かれています。政のぶは山東京伝として戯作者となり、政よしも津山藩のお抱え絵師、鍬形蕙斎になったことが影響しているのかもしれません。

真ん中の大きな島には浮世絵の祖とも言われる菱川師宣(吉兵衛)をはじめ、一世を風靡した様々な絵師が入れられています。

こうした中で、写楽、北斎、歌麿が敢えて孤立した島として描かれたのは三馬が彼らを孤立した個性的な絵師として認識していたことをよく示しています。

写楽=葛飾北斎説や喜多川歌麿説などがありますが、この図は三馬が写楽を彼らとは別の個性的な絵師として認識していたことを示しています。三馬は八丁堀に住む絵師、つまり写楽=斎藤十郎兵衛だと認識していたのでしょう。

コメント