北尾重政を祖とする北尾派には北尾政演、政美をはじめとする浮世絵師たちがいます。ここでは、式亭三馬の「稗史億説年代記」に描かれた「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)という絵図を軸に、北尾派について見ていきます。

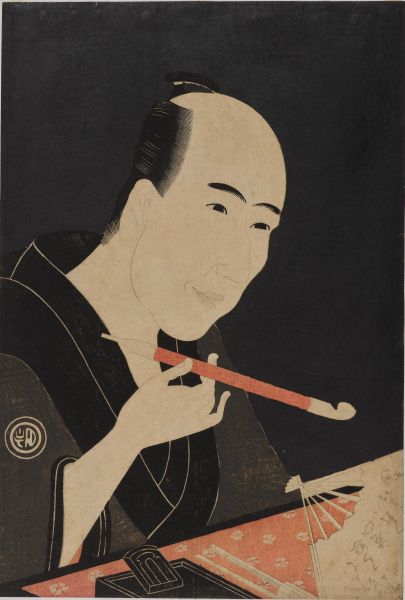

北尾派の祖、北尾重政

北尾派の祖は、北尾重政で、彼は浮世絵を独学で学びました。父は須原屋三郎兵衛という本屋であり、大手書肆の須原屋茂兵衛の下で奉公した後、のれん分けで独立しました。

こうした本屋という環境が浮世絵師になるうえでプラスに働いたようです。

初期には役者絵も描いていますが、北尾重政の真骨頂はやはり美人画と言えます。一枚絵、肉筆画のほか、版本の挿絵も多く描いています。

初期の頃は一世を風靡した鈴木春信風の美人画を書いていましたが、徐々に独自の作風を形作っていきました。

「青楼美人合姿鏡」(せいろうびじんあわせすがたかがみ) 北尾重政・勝川春章画

北尾政演(山東京伝)

鳥橋斎栄里「江戸花京橋名取」より

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-360?locale=ja)

北尾重政門下の絵師に北尾政演(まさのぶ)がいます。父は質屋を営んでいました。天明期には浮世絵の華と言える錦絵の作品も多く残しましたが、戯作者としての才能を開花させ、戯作者、山東京伝として有名になりました。

「新美人合自筆鏡」 北尾政演画

北尾政美(鍬形蕙斎)

同じく北尾重政門下の北尾政美は政演より3つほど年下で、父親は畳職人でした。重政門下では政演と並ぶ存在でした。

しかし、その後、政美は津山藩の御用絵師に取り立てられました。これは浮世絵師としては異例中の異例のことだと言えます。

浮世絵師として著名な「北尾」という姓ではまずかったのか、政美はその後、鍬形蕙斎という名を名乗るようになります。そして、狩野派の絵師に入門する形になります。やはり、幕府の御用絵師であった狩野派に属するという形をとる必要があったのでしょう。

日本名所の繪

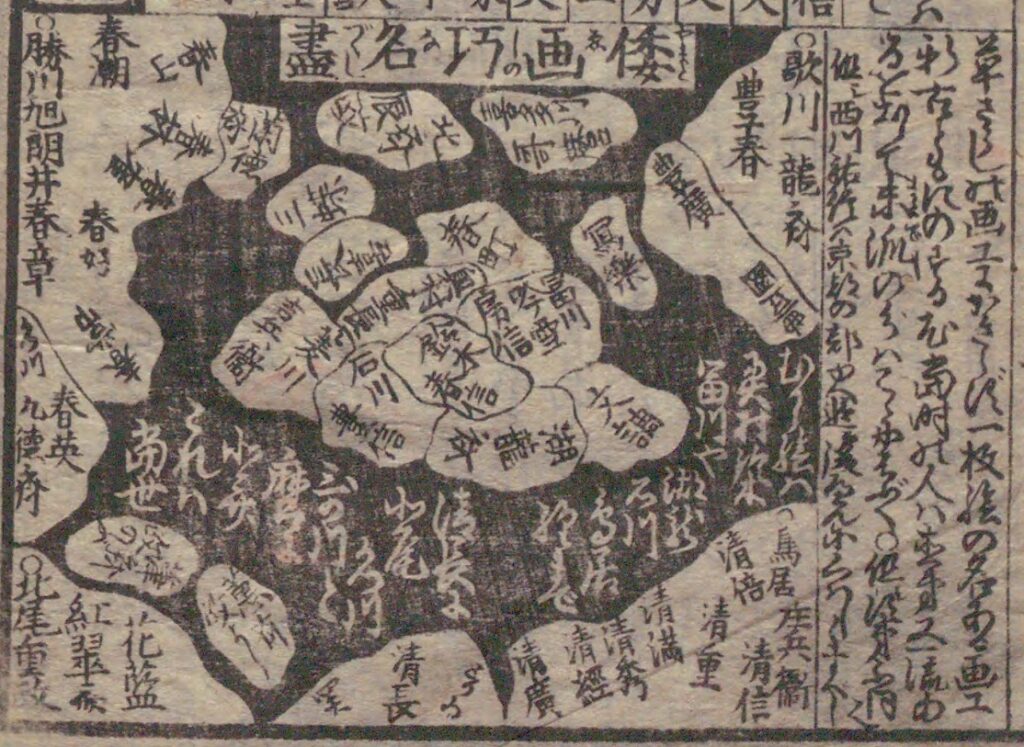

「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)

「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)は戯作者の式亭三馬が書いた「稗史億説年代記」の中にある絵図です。

これは古今の浮世絵師を地図の形で描いたもので、これを見ると式亭三馬がどのように各浮世絵師を見ていたかがわかります。

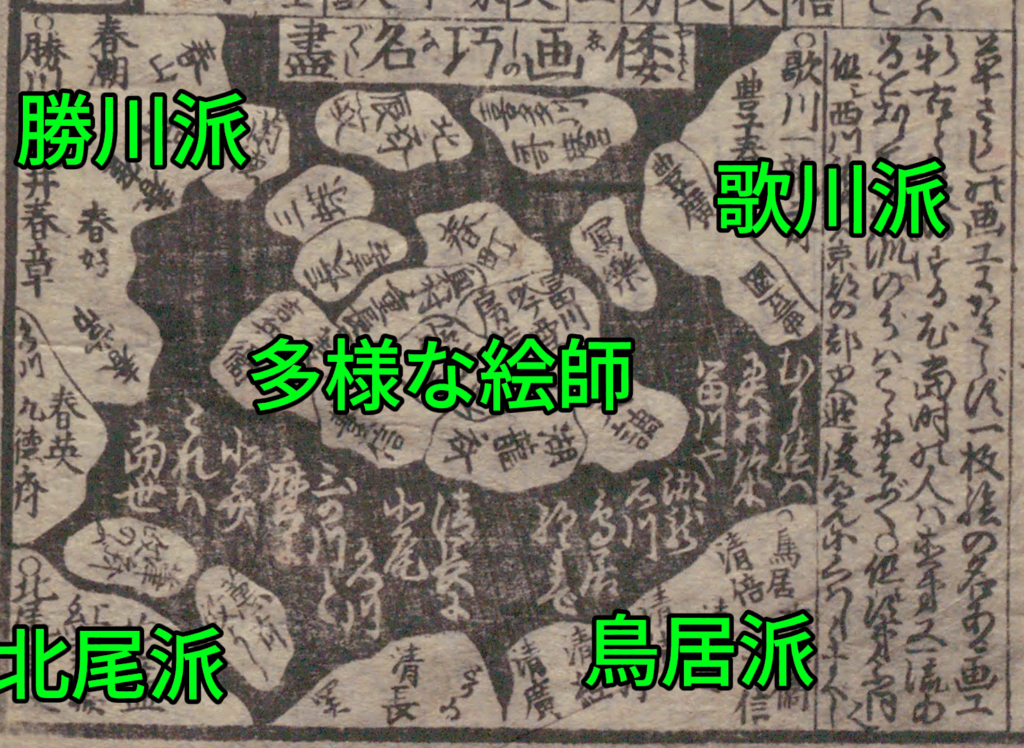

以下の図のように四隅に勝川派、歌川派、北尾派、鳥居派が配置されています。

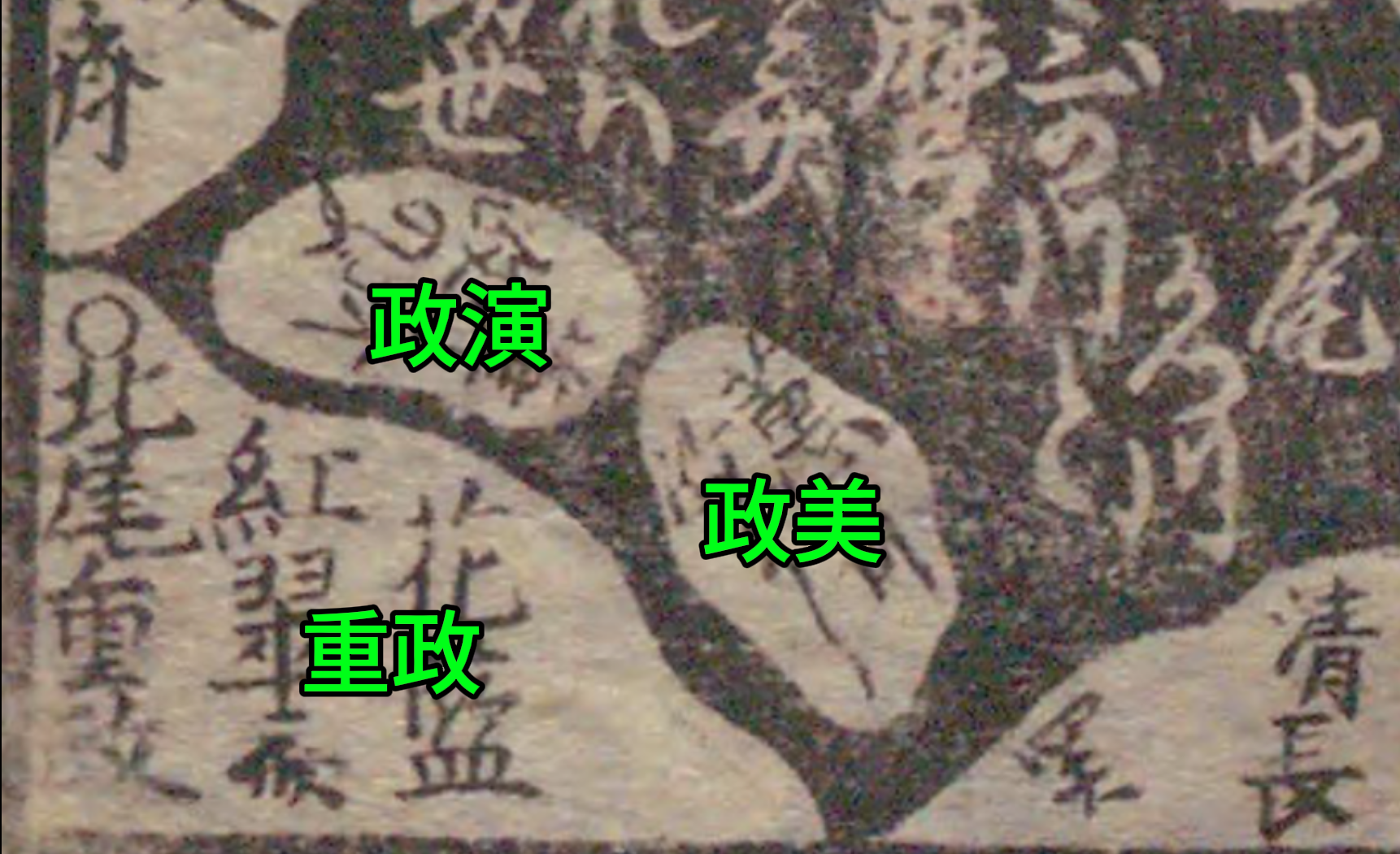

この中で注目されるのは北尾派です。他の派閥が一定のまとまりで書かれているのに対し、北尾派は次のようになっています。

つまり、政演、政美ともに島として描かれています。

このように分裂して描かれたのは両者ともに浮世絵師北尾派から距離を置き、政演は戯作者、山東京伝として独立し、政美は津山藩御用絵師、鍬形蕙斎として活動していたからだと思われます。

共に独自の才を発揮した結果、このように島として独立したのだと思われます。

因みに、北尾派にはもう一人、著名な絵師として窪俊満(くぼ しゅんまん)がいます。しかし、三馬の「倭画巧名尽」には採用されませんでした。

コメント