時代劇で有名な遠山の金さん。

|

大岡越前。

|

これら江戸町奉行は江戸の裁判官と思われていますが、その実態について解説します。

江戸町奉行とは

江戸町奉行の職務

時代劇の町奉行は裁判官的役割がクローズアップされていますが、本来の町奉行の業務は非常に多義にわたっています。

江戸の民政全般に加えて、治安を守る役割や一定の処断権を持っていました。現代的に言うと、東京都知事+裁判官+警視総監の役割を担っていると言えます。

そのため、非常に激務だったと言えます。

三奉行(寺社奉行、勘定奉行、町奉行)

江戸幕府の役職の中で「奉行」と名の付く役職はたくさんあります。

例えば、奈良奉行、長崎奉行など各地域を担当する奉行もいれば、作事奉行、普請奉行など職務内容別の奉行もいます。

その中で特に三奉行と称されたのが、寺社奉行、勘定奉行、町奉行(江戸町奉行)であり、幕府の評定所を構成する要職でした。

このうち、寺社奉行は大名から選ばれ、勘定奉行と町奉行は旗本から選ばれました。

江戸北町奉行と南町奉行

町奉行の定員は2名で、それぞれ北町奉行と南町奉行となりました。江戸を北と南に分けて、それぞれ管轄していたと勘違いされることが多いですが、そういうわけではなく同じ地域を月ごとに交代で管轄していました。

つまり、輪番制であり、訴訟の受付の場合、ある月は北町奉行所が受けつけるとすると、翌月は南町奉行所が受け付けました。

ただ、月ごとに交代で休んでいるわけではなく、非番の月のときには、前月に受け付けた訴訟の処理が行われていました。

時代劇などで、北町奉行と南町奉行が事件の解決で張り合って、仲が悪かったりしますが、実際はそんなことはありませんでした。

町奉行所の組織

町奉行の配下には与力と同心がいました。与力は南北奉行所に25名ずつで計50騎、同心は100名ずつで計200名ほどであり、合わせて250名程度でした。

町奉行が将軍の家来の中でも上級に当たる旗本であるのに対し、与力と同心は幕臣の中でも将軍と直接会えない、いわゆる御目見え以下の御家人になります。

またこうした公式の役人とは別に、奉行所から十手を預かる「小者」という捜査協力者や、同心が私的に雇う御用聞きなどがいました。彼らは500人ほどいたとされ、配下の下っ引きをあわせると3000人ほどいたようです。

|

与力

与力は奉行を補佐する立場の幹部職員です。御家人でありながら、袴着用、騎乗が許されており、また石高も200石と下級旗本程度の役高をもらっていました。住むところは300坪程度の屋敷があてがわれました。

これ以外にも役目柄、付け届けも多く、収入も豊かでした。

こうした通常の幕臣である与力以外に、元々、奉行の家来であったものが、奉行就任後、与力となる「内与力」と呼ばれる者もいました。奉行の側近的立場であった彼らは、幕府からではなく、奉行自身の俸禄から収入を得ていました。

また与力は独特の髷を結い、力士や火消の頭とともに江戸の三男(さんおとこ)と称される粋な職種だったようです。

同心

同心は与力の配下として活動していましたが、三廻りと呼ばれる、警察業務を担当した廻り方同心は同心だけで組織されました。

同心の俸禄は30俵2人扶持でした。これは米30俵+2人分の扶持米が支給されるというものです。1石を2.5俵とすると米30俵は12石、それに2人扶持を3石6斗とすると、計15石6斗の収入がありました。

ただし、与力と同じく、役目柄得られる副収入もかなりあったようです。そのため、私的に御用聞きを雇えました。住むところは100坪の屋敷があてがわれました。

岡っ引き 目明かし

奉行所の正式な構成員である与力や同心は数が少なかったことから、治安維持のためには俗に岡っ引きや目明しなどと呼ばれている協力者が多数いました。

彼らは奉行所から正式に十手を預かる「小者」や、同心が私的に雇う「御用聞き」などであり、小遣い程度の収入で働いていたので、それだけで生計を立てることはできなかったようです。

これらの者は元犯罪者など裏社会に通じた者が採用され、情報提供や、捕縛に加わっていました。生活は妻に小料理屋や風呂屋をさせたり、お上の威光を借りて、強請やたかりなどもしていたようです。

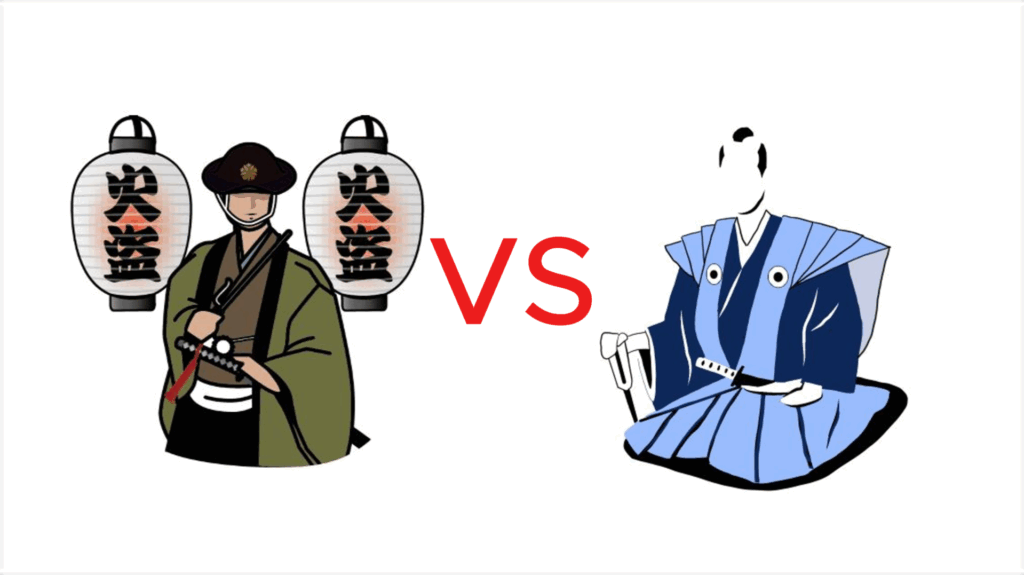

江戸町奉行と火付盗賊改方

江戸の町奉行と火付盗賊改方は江戸の治安を守るという共通の目的を持つ幕府の組織です。しかし、両者の間には違いがありました。

江戸町奉行は役方、つまり文官であったのに対し、火付盗賊改方は番方(武官)でした。そのため、軍事的色彩が強い火付盗賊改方のほうが荒いことで有名でした。

役高に関しては江戸町奉行が3000石であるのに対し、火付盗賊改方は1500石の役職です。江戸町奉行は火付盗賊改方の倍であり、格式が高かったことが分かります。

ちなみに、1500石の役高の役職としては京都町奉行や大坂町奉行などがあり、3000石の役職としては勘定奉行や大目付が挙げられます。

コメント