弥次さん喜多さん「ゆっくり解説」シリーズ 3

「こんにちは弥次郎兵衛です。」

「喜多八だぜ!」

今回は「長谷川平蔵、万年課長説」について解説していきます!

喜多さんは長谷川平蔵をどう思う?

まあ、わりと好きだな。

長年、火付盗賊改方で頑張ってるからな。

だけど、長谷川様はほんとはお奉行様になりたかったようなんだ。

そうなのかい?

ああ、だが全然、出世できずに万年課長って感じなんだ…

まあ、このご時世、課長になれただけでもいいんじゃねえか?

そうかもね。

じゃあ、今回は長谷川平蔵、万年課長説についてゆっくり説明していくよ。

長谷川平蔵の父、宣雄(のぶお)

そういや、弥次さん、昔も火盗改に長谷川平蔵っていなかったっけ?

ああ、そりゃ長谷川様の親父さんだよ。

ほー、親子そろって火付盗賊改方なのかい。

そうなんだ。今の長谷川様は長谷川平蔵宣以(のぶため)。

親父さんは長谷川平蔵宣雄(のぶお)って言うんだ。

なるほど!どっちも通称は長谷川平蔵なんだな。

親父さんも火付盗賊改方として大活躍したんだ。

そうなのかい?

あの明和の大火の犯人、真秀を捕まえたのも親父さんなんだ。

ああ、あの大火では一万人を超える人が犠牲になったからな…

ほんとにひどいもんだ。

だから犯人も火刑に処せられたんだ。

目には目をだな。

長谷川様の親父様はその功績で京都西町奉行になったんだ。

おっ、出世したんだね。

そうなんだ、京都のお奉行様になったんで、従五位下の官位をもらって備中守になったんだ。

おおー、従五位下長谷川備中守様かかっこいいね!

だけど、お奉行様になって1年も経たないうちに亡くなってしまったんだ。

京都町奉行を務めた人は、江戸の町奉行や大目付、等々、出世コースが期待できたんだけどね。

そうなんだ、残念だったな。

若き日の長谷川平蔵宣以

弥次さん、鬼平犯科帳では長谷川様は人徳があって立派な人として描かれてるよな。

|

そうだな。

やっぱり、昔から立派な人だったのかい?

いや、子供の頃は銕三郎(てつさぶろう)だったか、銕次郎(てつじろう)と言ったんだが、”本所の銕”と言えば悪ガキで有名だったんだ。

本当かい?

ああ。それに若いころは遊郭に通ったりして親の金を散財したらしい。

若気の至りというやつか。

まあ、とんでもない跡取り息子だったんだな。

順調な昇進

だけど、親父さんが亡くなり、旗本長谷川家400石を継ぐことになる。

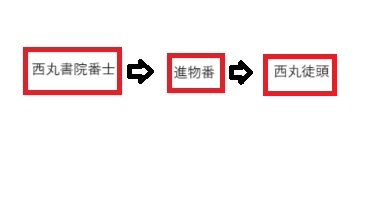

最初の御役は西丸書院番士だ。

なんでえ、それは?

西の丸というのは次の将軍になる後継ぎがいる場所で、そこの親衛隊のような役職だ。

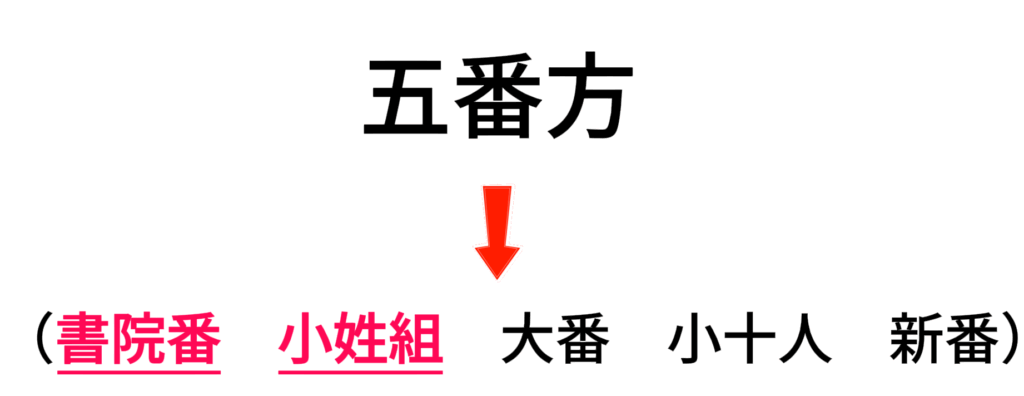

五番方と呼ばれる幕府の5つの軍事組織の中でも、この書院番と小姓組の両番は特に格式が高いとされていたんだ。

だから、この2つの番士になれる両番家筋の者は能力次第で出世も可能だったんだ。

長谷川の旦那は能力だけでなく、家柄もそれなりによかったんだな。

翌年には進物番という儀礼の場で大名や旗本からの進物を扱う役に就くんだ。

その後、天明四年(1784年)、30代後半には西丸徒頭(かちがしら)に任じられる。

その、かち何とかって、なんだ?

徒頭というのは歩兵隊の隊長って感じかな。

役高は1000石なので、元々400石の長谷川様は600石を追加でもらえるわけだ。

なるほど!

この西丸徒頭に任命されたことで、布衣(ほい)になった。

これは官位でいうと6位相当ということになる。

長谷川の旦那は順調に出世しているわけだ。

それから2年ほど後の天明6年(1786年)に御先手弓頭に昇進するんだ。

それはどういう役職なんだい?

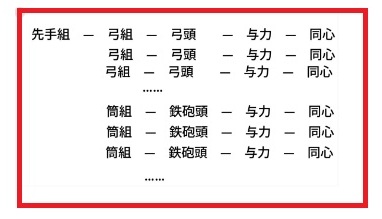

御先手弓頭と御先手鉄砲頭は共に先手頭と言われてるんだ。

戦時には弓頭は先鋒弓部隊隊長、鉄砲頭は先鋒鉄砲部隊隊長という感じかな。

先手頭はそれぞれ多くの与力や同心を率いていたんだ。

平時は江戸城の門の守備や、将軍外出時の警護、江戸の治安維持を受け持っていたんだ。

まさに侍らしい軍事的な役職だな。

こちらも布衣役で、役高は1500石と役扶持として60人扶持があてがわれていたんだ。

400石の長谷川様なら、プラス1100石もらうわけだな。

そういうことになるな。

火付盗賊改方への就任

喜多さん、実は火付盗賊改方っていうのは、先手頭の加役、つまり先手頭と兼任される役職だったんだ。

そうだったのか。だから、「加役」って言われてるんだな。

しかも、火付盗賊改方になると、先手頭としての通常の仕事はしなくてよかったようなんだ。

今風に言うと、在籍出向って感じかな。

ところで、長谷川様の親父さんが御先手弓頭になったのは40代も半ば以降だったんだ。

だから、長谷川様のほうが早くにこの役職に到達したんだ。

おっ、親父さんを超えていたんだな。

しかも、親父様が火付盗賊改方に任じられたのは御先手弓頭就任の6年後、50歳を超えてからなんだ。

それに比べて、長谷川様は御先手弓頭就任の翌年に、冬季限定の臨時の火付盗賊改方に任じられてるんだ。

ほー、上の人に見込まれてたんだろうな。

任命したのは、時の老中、松平定信公だ。

あ、あの寛政の改革の…

そうなんだ。

冬季限定だったんで、翌年の4月までだったんだけど、その年の10月から正式に火付盗賊改方に任じられたんだ。

おっ、前途洋々だな。

親父さんが手柄を挙げて、京都町奉行に抜擢されたので、きっと自分も…

なんて思ってただろうな。

真刀徳次郎一味の捕縛

長谷川様の勇名がとどろいたのは、何といっても寛政元年(1789年)の真刀徳次郎一味を召し捕った件だよな。

ああ、あの関八州を荒らしまわった大盗賊な。

手下も数十人いたそうだな。

しかも、道中御用という名目でお役人に成りすまして犯行に及んでいたそうだ。

ふてえやろうだな。

それに奴ら盗んだ金で豪遊していたそうだ。

ますます許せねえぜ!

首領の真刀徳次郎は神道流の使い手だそうで、腕も立つ奴だったようだ。

お役人では捕まえられねーだろうという声も多かったな。

被害に遭ったのは百姓や町人、寺など、弱い立場の人間が多かったからな。

みな、長谷川様の偉業に拍手喝采だったぜ!

人足寄場の設置

長谷川様の功績としては人足寄場の設置もあるな。

ああ、石川島だな。

あれは寛政元年(1789年)に長谷川様がご老中の松平定信公に進言して実現させたんだ。

無宿者や軽犯罪者を集めて、職業訓練を行うという画期的なものだ。

犯罪の予防という点でも効果的だったな。

自立支援施設という点でも先駆的だったと言われてるよ。

江戸町奉行への期待

今まで述べてきたような実績もあったので、長谷川様の評判は庶民の間では上々だったんだ。

そうだな、「今大岡」なんて言われていたからな。

|

着実に実績を積んでるので、長谷川様が町奉行への就任を望んだのもわかるな。

ワル以外の江戸の庶民もそれを期待していたよな。

ただ、江戸の町奉行は基本的に北町奉行と南町奉行の定員2名なので、狭き門と言えるんだ。

しかもお旗本では最高に近い役職だったんだ。

そうだったんだな。

町奉行は今でいえば、東京都知事+裁判官+警視総監のようなもんだからね。

寺社奉行、勘定奉行と並ぶ三奉行の一つで、石高も3000石なので、火付盗賊改方(1500石)の倍ということになる。

すごい役職なんだな!

そんな中、寛政3年(1791年)に北町奉行の初鹿野 信興(はじかの のぶおき)様が亡くなったんだ。

お、いよいよ長谷川奉行の誕生かい?

そうなんだ、世間もそれを期待していたんだが…

違ったのかい?

ああ、実際は3000石の大身のお旗本、小田切直年様が北町奉行になったんだ。

あらら残念だな。

ちなみに、この小田切様は以後、亡くなるまで18年間、北町奉行を務め、裁きも評判が良かったそうだ。

18年か…なかなかポストが空かないのもわかるな。

長谷川平蔵、亡くなる

弥次さん、火付盗賊改方ってのは何年ぐらい務めるもんなんだい?

正式な御役である本役加役の場合、任期は1年、冬季間だけ務める当分加役は任期半年だ。

だから、大体が1~2年程度でどんどん代わっているな。

そんなに短いのかい?

ああ、長谷川様の親父様も1年で代わっているよ。

だから、長谷川様のように7年も在籍したのはレアだな。

いつか、お奉行様になれると思って励んでいたんだろうな。

長谷川様は寛政7年(1795年)、数えで50歳の時に病気になり、亡くなる。

結局、最後まで火付盗賊改方のままで終わってしまうんだ。

何故、万年課長だったのか?

長谷川様は何故、お奉行様になれなかったんだい?

町奉行になるには、大体、目付という役職を経た後、遠国奉行などの奉行を歴任しているのが一般的だったんだ。

今まで火付盗賊改方から町奉行になったという前例がなかったことも大きいみたいだな。

寛政3年(1791年)に町奉行に空きが出た時、長谷川様を差し置いて奉行になった小田切何とかという人はどうだったんだ。

小田切様は駿府町奉行、大坂町奉行、遠国奉行と豊富な奉行経験があった。

長谷川さまは奉行経験もそうだが、町奉行の登竜門とされる目付という役職に就いてなかった点も大きい。

そうだったんだな。

あと、長谷川様を引き立てていた、老中の松平定信公が失脚したことも決定的かもしれない。

また、お旗本衆の間では評判はイマイチだったそうだから、それも関係しているかも…。

まあ、俺たち庶民にはよくわからねえな。

ああ、昔から人事は魔物だっていうからな。

家柄、能力、人脈、運などが複雑に絡んでいるんだ。

まあ、お奉行様にはなれなかったが、火付盗賊改方長谷川平蔵という名は俺たちの中で永遠に生き続けているぜ!

おっ、喜多さん、いいこと言うね!

その通りだな。

コメント