戯作者の十返舎一九、本名、重田貞一(しげた さだかつ)は東海道中膝栗毛の著者として知られています。実は蔦屋に寄宿していたこともあり、蔦屋重三郎とも縁のある人物でした。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では十返舎一九役のキャストとして、井上芳雄が出演しています。

|

ここでは、十返舎一九について見ていきます。

十返舎一九とは

十返舎一九は本名、重田貞一(さだかつ)と言い、明和二年(1765年)に駿河国で下級武士、重田家に生まれました。

幼名を市九といい、戯作名の一九もここから取られたようです。通称は与七、幾五郎でした。

十返舎という名は正倉院に収蔵されている香木、蘭奢待に由来しているとされています。この名香は十回炊いても香りが失せないことから、十返しの香と言われています。一九は香道も嗜んでいました。

略歴

一九の経歴については諸説あり、明確でない点も多くあります。

若いころは武家に仕え、江戸や大阪にいたとされています。明確な資料はないようですが、後に江戸北町奉行になった小田切土佐守直年が駿府町奉行や大坂町奉行をしていた頃に仕えていたとも言われています。

大坂時代

大阪に行ったのは小田切直年が大坂町奉行になったのに伴うものとも言われてますが定かではありません。しかし、間もなく武士を辞めたようです。

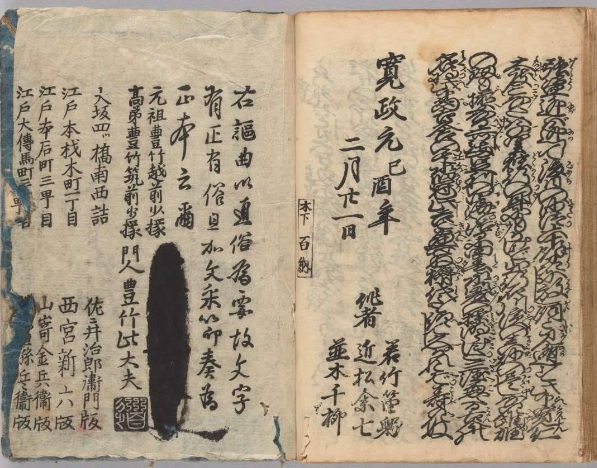

寛政元年(1789年)、25歳の時に大阪で浄瑠璃本「木下蔭狭間合戦」を若竹笛躬や並木千柳らと合作で作ります。筆名は近松与七という名でした。

木下蔭狭間合戦(このしたかげはざまがつせん)

『木下蔭狭間合戦』(大阪大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100446717

大阪では材木商の入り婿となったのち、離縁になったとされています。

江戸時代

寛政六年(1794年)に江戸に出て、蔦屋重三郎の下に寄食しました。蔦屋では挿絵描きの手伝いなどをしていたようです。

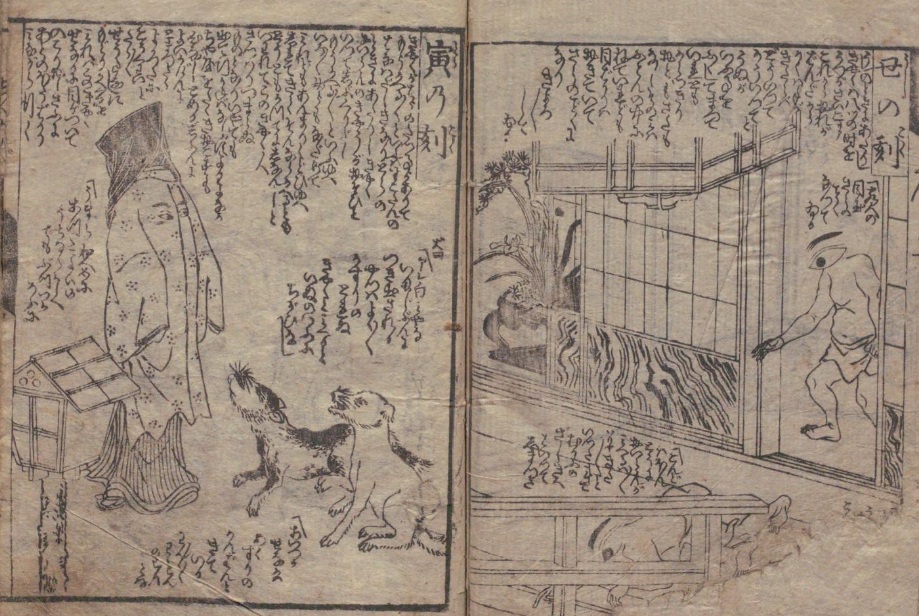

その後、寛政七年(1795年)に黄表紙「心学時計草」など3作を発表し、戯作者の道に入っていきます。版元業務に精通していて、文章だけでなく、絵も描ける一九は版元にとって、便利な作家でした。

心学時計草 版元:蔦屋重三郎

東海道中膝栗毛の大ヒット!

享和二年(1802年)に出した滑稽本「東海道中膝栗毛」が大ヒット作品となります。以後、続編の「続膝栗毛」が完結する文政五年(1822年)まで21年にわたって続くロングセラー作品でした。

|

主人公の弥次郎兵衛と喜多八のコンビから「弥次喜多」、「弥次喜多道中」とも言われ、それ以後、現在に至るまで多くの派生作品を生み出すキャラとして定着しています。

十返舎一九の辞世の句

一九は狂歌を神田に住む三陀羅法師に学び、そのグループに属したようです。

その一九の辞世の句が以下のものです。

この世をば どりゃお暇と 線香の 煙と共に はいさやうなら

コメント