弥次さん喜多さん「ゆっくり解説」シリーズ 8

「こんにちは弥次郎兵衛だよ。」

「喜多八だぜ!」

今回は恋川春町の最期について解説していきます!

喜多さんは寛政の改革を知ってるかい?

ああ、松平定信公が行った改革だろ?

正直、どう思う?

そうだな、倹約、倹約で息が詰まったぜ!

定信公が老中を辞めた時に、

”それみたか余り倹約なすゆえに おもひがけなき不時の退役”

などという狂歌も出たな。

その気持ちわかるぜ。

寛政の改革の評価はプラス面とマイナス面、いろいろあるようだな。

だけど、江戸のクリエイターに対する処罰は許せねえな。

ああ、確かに江戸のクリエイターたちに対してはちょっと厳しかったな。

特にその象徴であった恋川春町がどんな処罰を受けたのか解説していくよ!

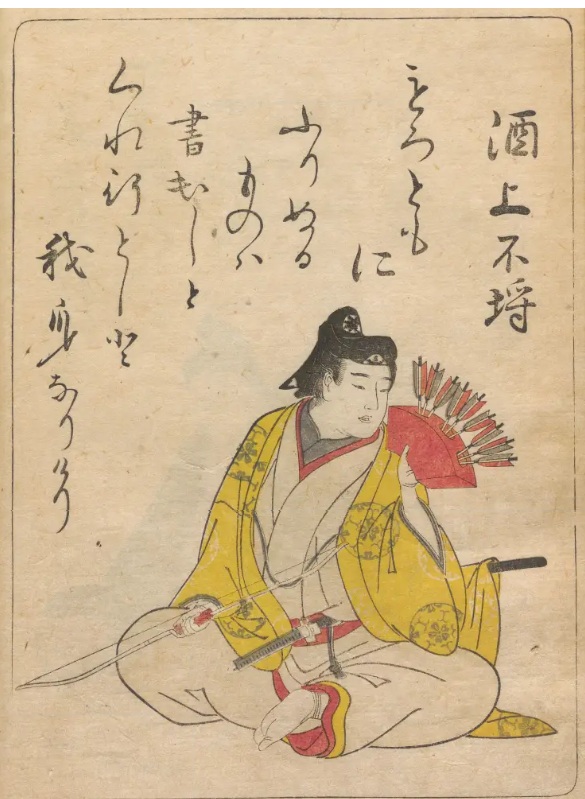

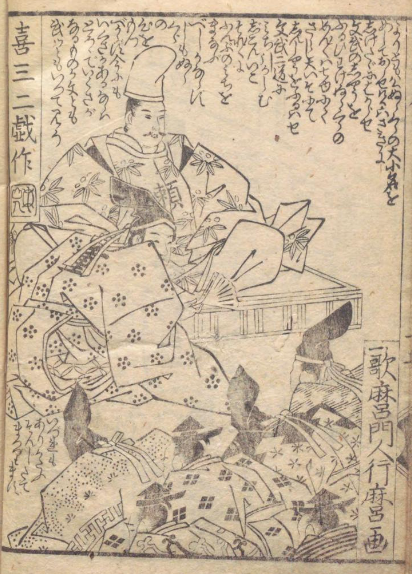

恋川春町の略歴

恋川春町 略歴

延享元年(1744年)- 寛政元年(1789年)

本名は倉橋 格。駿河小島藩士、年寄本役(120石)

戯作者、浮世絵師 代表作「金々先生栄花夢」等

黄表紙の元祖とも呼ばれる。

天明8年(1788年)「悦贔屓蝦夷押領」の出版

結局、寛政の改革で春町先生はどうなったんだい?

春町先生は天明8年(1788年)、田沼政権と蝦夷(北海道)を題材にした「悦贔屓蝦夷押領(よろこんぶひいきのえぞおし)」を出したんだ。

どんな内容なんだい?

源義経が蝦夷に行ったという設定で書いたものだ。

ちょうど前年には松平定信公が老中に就任し、寛政の改革が始まった時期だ。

ほー、これはお咎めを受けたのかい?

いや、攻めた内容ではなかったので、パンチ不足。皮肉もイマイチ効いてなかった。

だから評判もイマイチだったようだ。

なるほど。

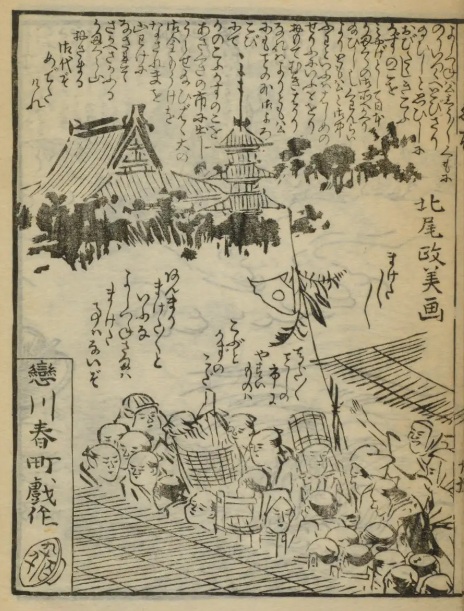

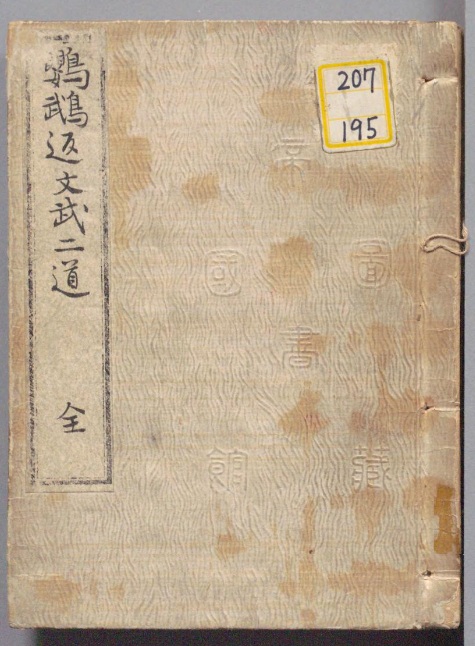

寛政元年(1789年)、「鸚鵡返文武二道」の出版

だけど、翌年、寛政元年(1789年)に出した、「鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)」は違った。

どんな内容だったんだい。

醍醐天皇の時代、菅原道真の子、菅原敦茂(菅公)に政治が任されたという設定だ。

平安時代という設定だな。

その中で、才ある者を取り立てようとする。

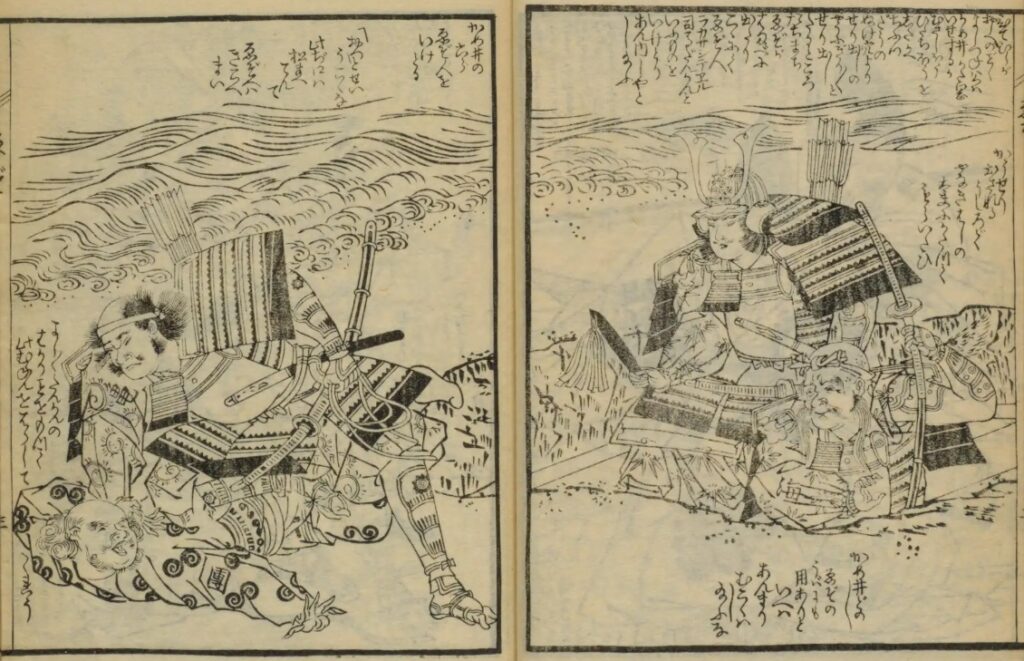

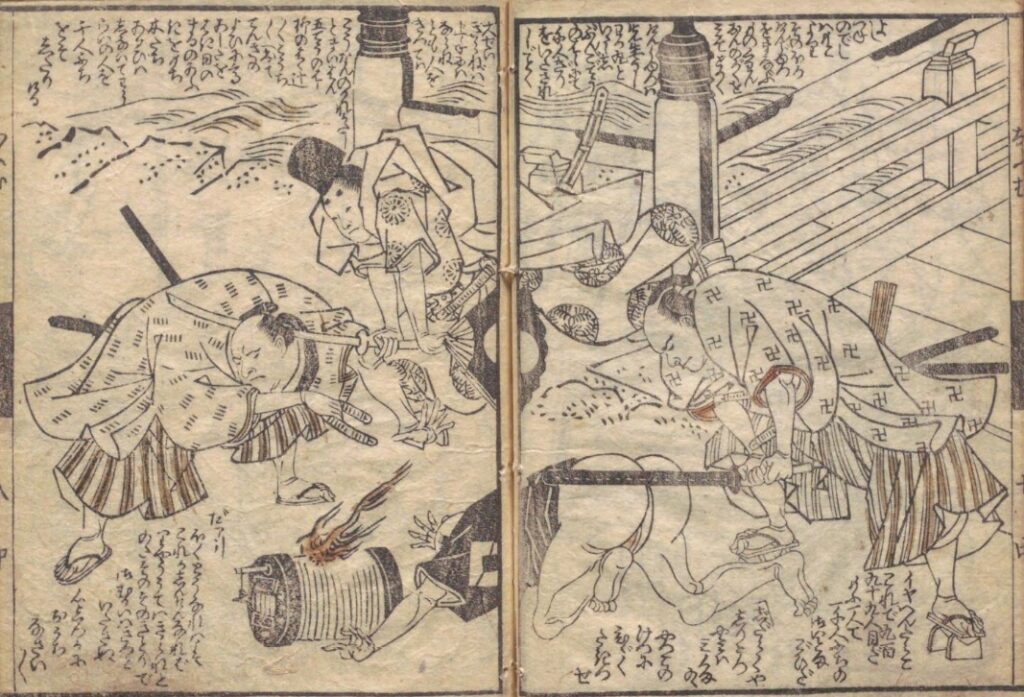

そのため、時代を超えて、源義経、鎮西八郎、小栗判官を呼び、それぞれ剣術、弓術、馬術の指導をさせるんだ。

おっ、歴史上の有名人を使った大胆な設定だな。

だが、教えられる武士たちは、理解が出来ず、勘違いばかり。

往来で人を木刀で叩く。

店の商品を弓矢で射る。

挙句の果てに馬の稽古のために遊女にまたがるといった始末。

バカばかりなのか…

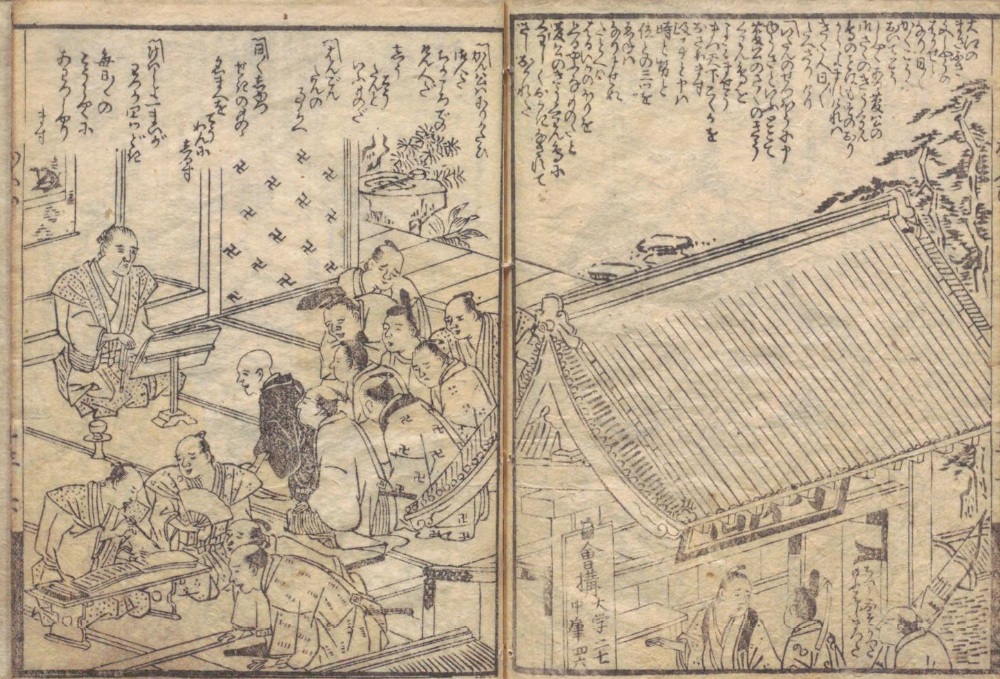

武術ばかりじゃあ、ダメだということで、大江匡房を文章博士にして学問をさせようとする。

文武両道だな。

菅公は難しい本は読みにくいだろうと、「秦吉了(しんきつりょう)の言葉」というテキストを作って、学校で講義させるんだ。

ちなみに秦吉了(しんきつりょう)というのはオウムや九官鳥を意味する言葉で、定信公には「鸚鵡言(おうむのことば)」という著書があるんだ。

「鸚鵡言(おうむのことば)」を「秦吉了(しんきつりょう)の言葉」に言い換えたわけだな。

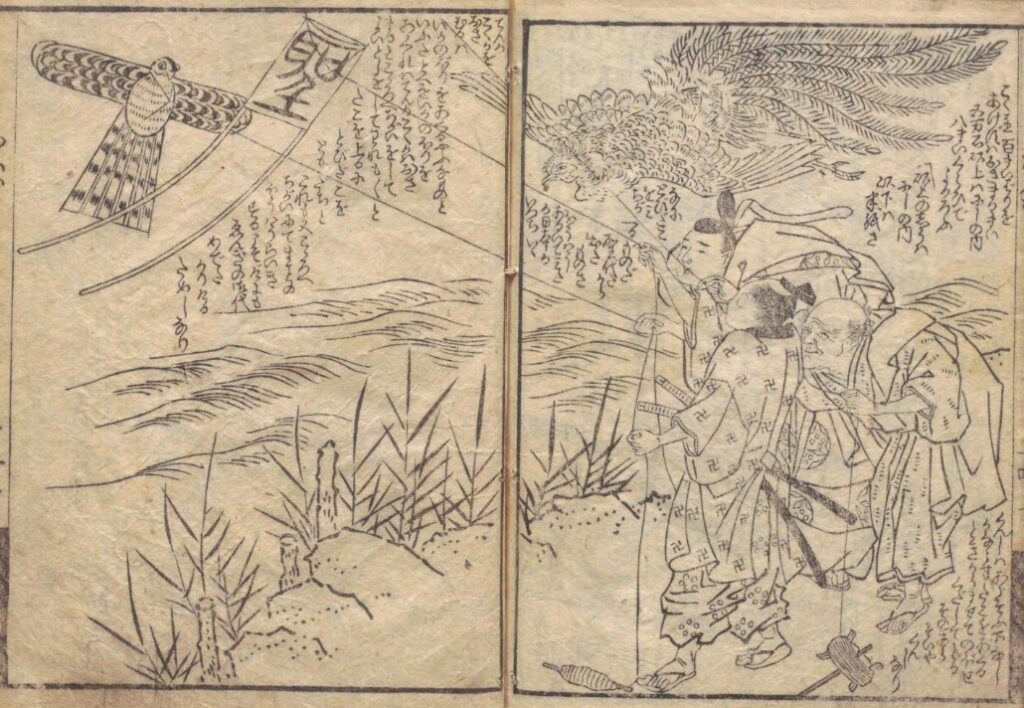

そのテキストの中で天下国家を治めることは、凧あげのようなものという記述があるんだ。

だから、凧あげをすれば、天下国家を治められると勘違いし、みな凧あげを始めるんだ。

何やってんだか…

皆が凧あげをしているところに、おめでたい鳥、鳳凰が飛んできて、それを見世物にして、めでたしめでたしで終わるというもんだ。

寛政の改革と松平定信公をすげーバカにしてないかい?

そうだな、前作、「悦贔屓蝦夷押領」と違って、思い切り攻めた内容だ。

しかも、前作の田沼政権時代の蝦夷対策と違って、今回は今、進行中の寛政の改革と時の権力者、定信公を対象としている…

いかにも、ヤバい内容だ。

で、どうなったんだい。

春町先生は幕府から呼び出しを受ける。

危機的状況だな…

だが、春町先生は病気と称してそれに応じなかったんだ。

ますますヤバいじゃないか…

そして、その年の4月には隠居し、7月に死去するんだ。

亡くなったのかい…

ああ、一応、公式には病死となっているが、自ら命を絶ったという説もある。

時期も時期だし、状況的にもそう考えてしまうよな。

だから、処分は幕府からの呼び出しの後、春町先生が亡くなったため、公式には絶版処分だけということになる。

だけど、結局は死に追いやったようなもんだよな。

ああ、だから寛政の改革でのクリエイターに対する処分の象徴となっているんだ。

盟友の朋誠堂喜三二先生はどうなったんだい?

喜三二先生も天明8年(1788年)に「文武二道万石通」という寛政の改革を皮肉った攻めた作品を出したんだが、幕府からの公式の処罰めいたものはなかった。

そうなのかい?

ただ、喜三二先生の仕える秋田藩の殿様からお叱りを受けて、以後、戯作から身を引くことになるんだ。

結局、戯作界から引退ということになったんだな。でも、春町先生とは差があるな。

一説では、春町先生の仕える駿河小島藩はわずか1万石の小藩。

一方、喜三二先生の秋田藩は20万石の大藩なので、幕府の対応にも差があったとも言われてるな。

そうなんだな。いずれにしても、クリエイターとしての誇りを持って戦い、そして敗れたわけだ。

そうだな、春町先生の最期は本当に残念だな。

コメント