戯作者として著名な山東京伝は二度、結婚しています。その最初の妻が吉原の扇屋の遊女だった菊園です。結婚後は、お菊と名乗りました。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この菊園役のキャストとして元宝塚歌劇団の雪組トップスターであった望海風斗が出演しています。

|

京伝の二人の妻を描いた小説としては、梶よう子の「京屋の女房」が知られています。

|

ここでは菊園について説明していきます。

菊園とは

扇屋の遊女だった菊園

吉原の扇屋は吉原の中で最も格の高い大見世に属する妓楼でした。妓楼主の扇屋宇右衛門は墨河という俳号を持ち、棟上高見という狂名もある文化人でした。

菊園はその扇屋の遊女でした。北尾派の絵師、北尾政演という名もある、戯作者の山東京伝は若いころから、吉原遊びが盛んで、扇屋の菊園はその馴染みの遊女でした。

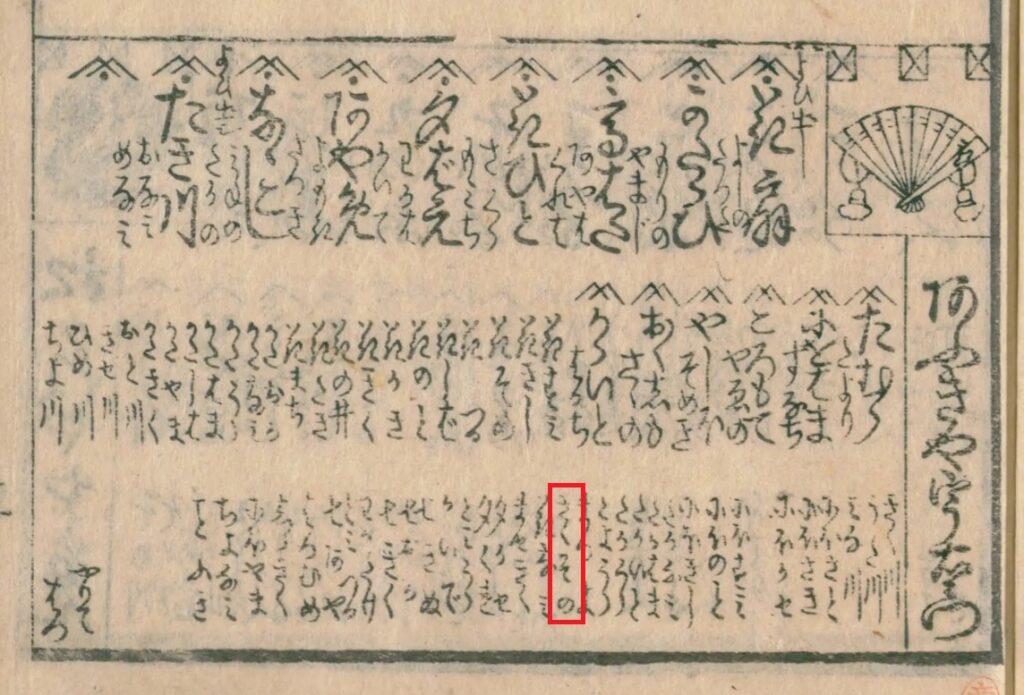

天明三年の吉原細見を見ると、扇屋の頁に「きくその」という遊女の名が見えます。

年季が明けた菊園は、そのまま扇屋で花魁、花扇(はなおうぎ)の番頭新造をしていました。

高名美人六家撰・扇屋花扇 喜多川歌麿

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-528?locale=ja)

一般に下級遊女とされる新造には、振袖新造や留袖新造、太鼓新造などいくつかの種類がありますが、番頭新造は花魁の世話をしたり、外部との折衝をこなすなど、裏方的な仕事をこなしたマネージャー的な存在だったようです。

番頭新造、略して”バンシン”とも呼ばれます。基本的にはお客を取ることはなかったようです。

以下はバンシンが描かれている「青樓繪抄年中行事」(十返舎一九 作、 喜多川歌麿 画)の図です。メインの花魁に寄り添っているポジションにいることがわかります。

山東京伝と結婚

京伝と菊園は寛政二年(1790年)に結婚します。遊女の身請けには多額のお金が必要ですが、菊園は既に年季が明けていたので、必要ありませんでした。

曲亭馬琴によると、菊園が京伝のところに押しかけ女房としてやってきたようです。これは、主人、扇屋宇右衛門が勧めたようです。扇屋の主人と京伝の間には交友関係がありました。

京伝と菊園の間には夫婦になる約束はなかったようですが、京伝は菊園と一緒になることを承知しました。京伝の父母もそれを認めました。

年齢は京伝が30歳のときです。結婚後、菊園は、お菊と呼ばれました。

結婚生活

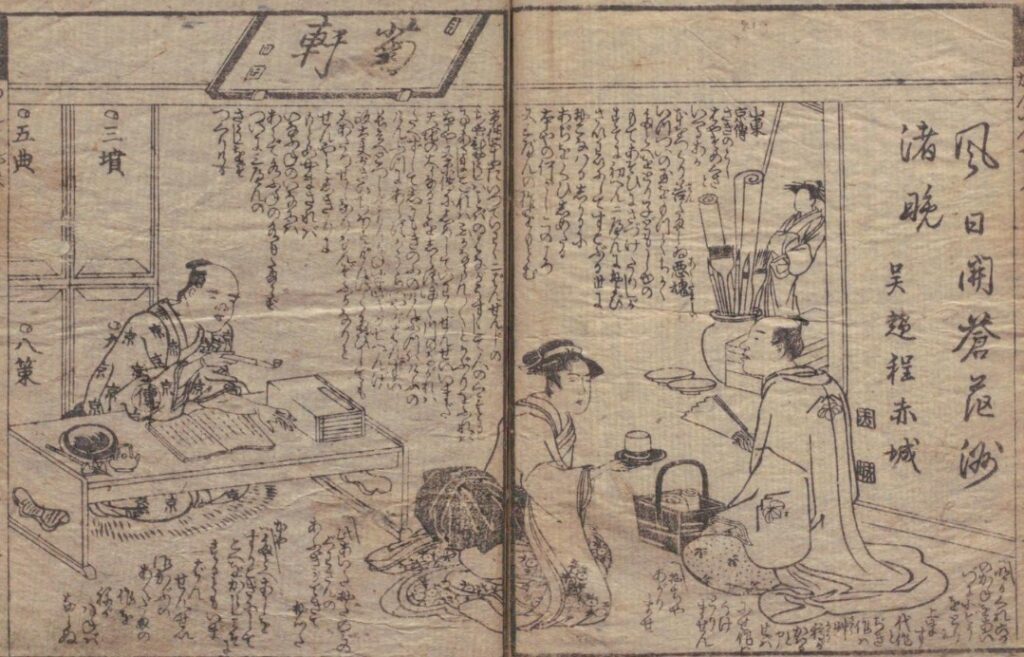

京伝との結婚生活が描かれているシーンです。左の男性が山東京伝です。右側の男性が蔦屋重三郎です。お菊が蔦重にお茶を出しています。後ろの書斎には「菊軒」という字が見えます。愛妻だったのでしょう。

菊園はルックスはそれほどでもなかったようですが、気質が素直な女性だったようで、京伝の父母にもよくつかえた、いわゆる出来た嫁だったようです。

京伝の状況

お菊との結婚前後の時期は京伝にとって多難な時期でした。寛政二年(1790年)に結婚しましたが、前年の寛政元年(1789年)には黄表紙「黒白水鏡」の挿絵を描いたことで罰金刑を受けています。

黄表紙「黒白水鏡」の作者である石部琴好は手鎖の後、江戸所払いの刑を受けています。

また、結婚翌年の寛政三年(1791年)に蔦屋から出した三冊の洒落本が絶版処分となり、蔦屋は身上半減の処分、京伝は手鎖50日の刑となっています。

寛政五年(1793年)の春に京伝は京橋銀座二丁目に京屋という紙煙草入煙管店を開きました。店は主に京伝の父が切り盛りしました。

こうした多難な時期を京伝夫婦は二人で乗り越えていきました。

菊園の死

京伝と所帯を持った後、京伝の両親にも尽くし、可愛がられたようですが、お菊は血塊(婦人病)となります。そして、結婚から3年後の寛政五年(1793年)に世を去ります。病気になったお菊の苦痛の声を聞くに忍びず、京伝は吉原に逃げていたようです。

菊園の家族

菊園の姉は歌舞伎狂言作者の玉巻惠介の妻です。

妹は扇屋の名妓と言われた花魁、瀧川です。

郭中美人竸・扇屋瀧川 鳥高斎栄昌画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2679?locale=ja)

終わりに

吉原の過酷な生活の中で若くして亡くなる遊女もいました。その中で、年季が明けるまで務め、その後、”お菊”として好きだった山東京伝と所帯を持てたのは幸せだったでしょう。

しかし、その幸せも長くは続かず、残念ながら病気により、若くして亡くなってしまいます。

因みに、その後、40になった山東京伝は百合という女性と再婚します。

その妻も同じく元吉原の遊女でした。

コメント