マンガのルーツを遡る

弥次さん喜多さん「ゆっくり解説」シリーズ 2

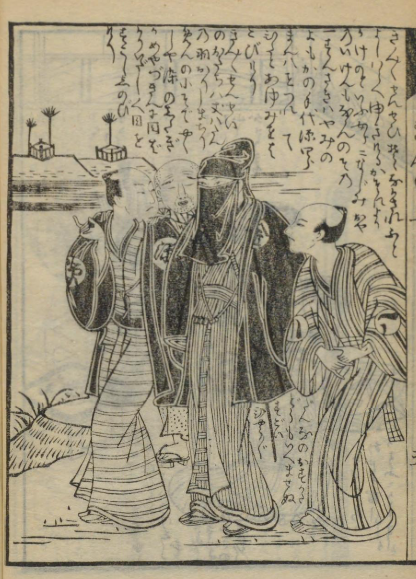

「こんにちは弥次郎兵衛です。」

「喜多八だぜ!」

今回は「日本の漫画家の元祖は恋川春町だ!」という説について解説していきます!

NHK大河ドラマ「べらぼう」の春町先生を見たかい?

陰キャのオタク気質が全開だったね。

「俺たちの春町先生」なんて支持する声も多かったぜ!

ところで、「日本の漫画家の元祖は恋川春町だ!」なんて声を耳にすることもあるな。

そりゃ本当かい?春町先生は漫画家の元祖なのかい?

今回はそれをテーマにゆっくり解説していくよ。

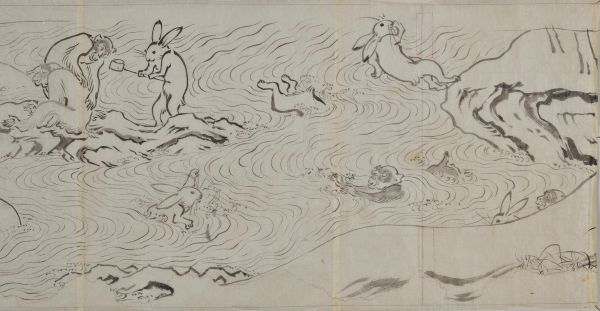

漫画の元祖は鳥獣戯画??

弥次さん、日本で一番最初に書かれたマンガって何なんだ?

一般的には平安時代末から鎌倉時代に書かれた「鳥獣戯画」だって言われてるんだ。

絵を見ると、デフォルメされてるので、マンガっぽいよね。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-12483?locale=ja)

おう、確かにマンガっぽいな。誰が書いたんだい?

一応、鳥羽僧正という偉いお坊さんということになってるんだ。

ふーん。だけど、マンガみたいなセリフはないんだな。

喜多さん、いいところに気づいたね。

そのとおり、鳥獣戯画はマンガのように滑稽でユーモラスに描かれているけど、セリフはないんだよ。

因みに鳥獣戯画は国宝に指定されてるんだよ。

国宝か!すげーな。

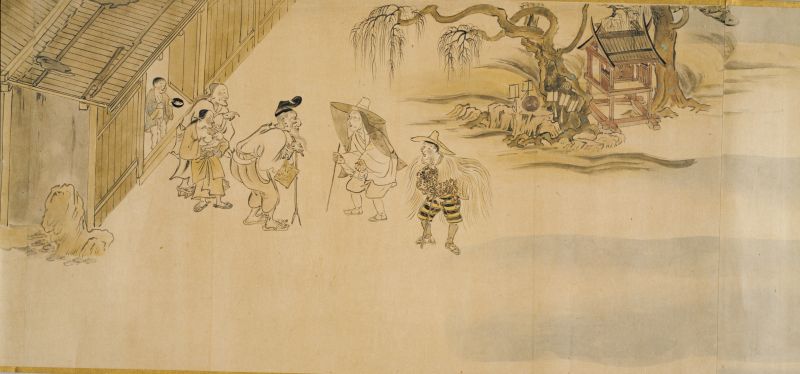

信貴山縁起絵巻と時空間

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-1531?locale=ja)

弥次さん、これは何の絵なんだ?

これは平安時代末に描かれた信貴山縁起絵巻だ。

これも国宝なんだけど、鳥獣戯画と並んで日本のマンガのルーツの一つとされてるんだ。

ほー、いろいろあるんだな。

信貴山縁起絵巻は時間の推移や空間の変化がドラマチックに描かれている点でも、マンガやアニメとの共通点が指摘されてるんだ。

でも、こっちもセリフはねえんだな…

おっ、セリフにこだわるね、喜多さん。

じゃあ、次の絵を見てみよう。

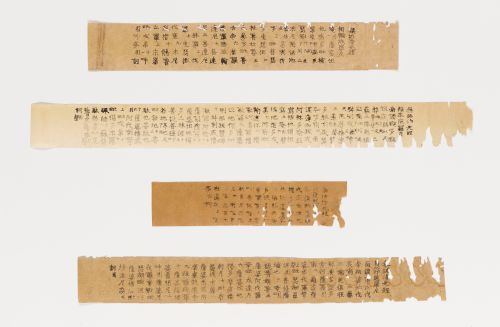

福富草紙とセリフ

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-6898?locale=ja)

この福富草紙は元々、室町時代にできたもんだけど、絵の横にセリフが書かれてるんだ。

ホントだ。マンガみたいだな。どんな話なんだい?

まあ、簡単に言うと、屁の芸で成功した人と失敗した人の話だな。

室町時代から江戸時代にかけて、本文以外に、こうしたセリフや場面説明の文がつけられたお伽草子絵巻があるんだ。

その中でも、福富草紙は本文が無く、絵とセリフだけで構成されている珍しい作品なんだ。

屁~。

喜多さん、さりげなく親父ギャグを…笑

ところで、これらの絵を見ることができる人は限られていたと思うんだ。

確かに、そうだな。

だけど江戸時代になると、出版技術が発展して状況が一変するんだ。

その前に日本の出版技術を見ておこう。

百万塔陀羅尼

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/narahaku/1087-0?locale=ja)

弥次さん、これは何だ?

これは百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)と言って、奈良時代に作られた日本最古の印刷物さ。

祈りの呪文が書かれていて、仏教関係のものなんだ。

日本最古って言ったけど、作られた時期がはっきりしているという点では世界最古なんだけどね。

世界最古!すげーな。こんなものが残ってるんだな。

平安、鎌倉時代にも印刷物はあったんだけど、仏典など仏教関係のものが多かったんだ。

室町へと移る頃には、一部、漢詩文集や儒教書なども出るようになったんだ。

ほ~。でも、まだまだ我々庶民とは関係ない感じだな。

海外からきた古活字版の技術

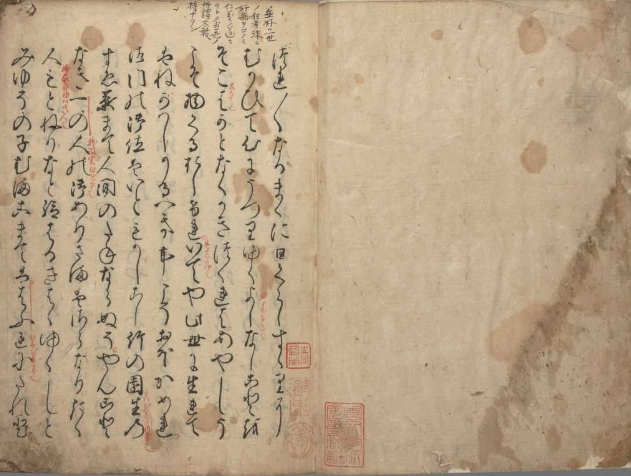

『つれつれ草』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200003086

これは江戸時代の初めごろに刷られた吉田兼好の「徒然草」だ。

ふーん。別に珍しくないけどな…

いや、実はこれは戦国時代から、豊臣秀吉の時代にかけて、海外から入ってきた活版印刷を使ったもので、古活字版と言われるものなんだ。

2つの系統があって、一つはキリシタン版のように西洋から直接導入されたもの。もう一つは豊臣秀吉の朝鮮出兵によって朝鮮から伝わったものなんだ。

そうなのかい。で、何が違うの?

活版印刷の場合、一字づつ彫った字を組み合わせて使うのが特徴なんだ。

だけど、古活字版は江戸時代が始まって50年ぐらいの間に廃れてしまうんだ。

で、結局、木の板に彫りこむ、元の製版印刷に戻ることになるんだ。

|

それは何でだい?

やっぱり日本語は字が多いので効率が悪かったことや、漢文の場合、訓点が付けれないという問題があった。

また、再版する場合、字を組みなおすのが面倒という問題もあったんだ。

こうして木の板に彫る整版印刷が普及していったわけさ。

なるほど。そうやって本がどんどん作られるようになったのか。

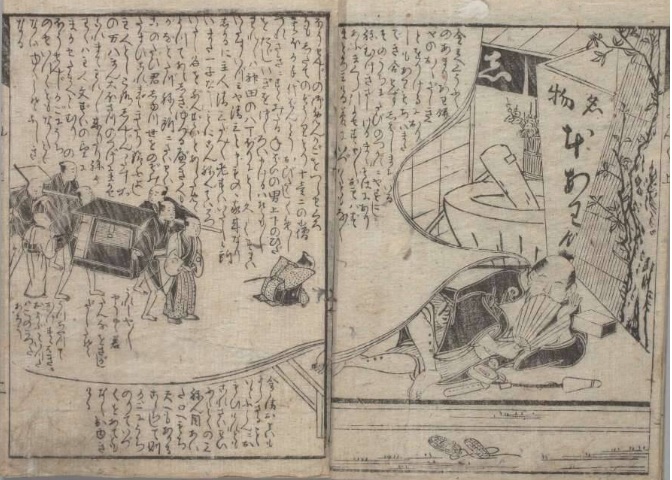

江戸の草双紙

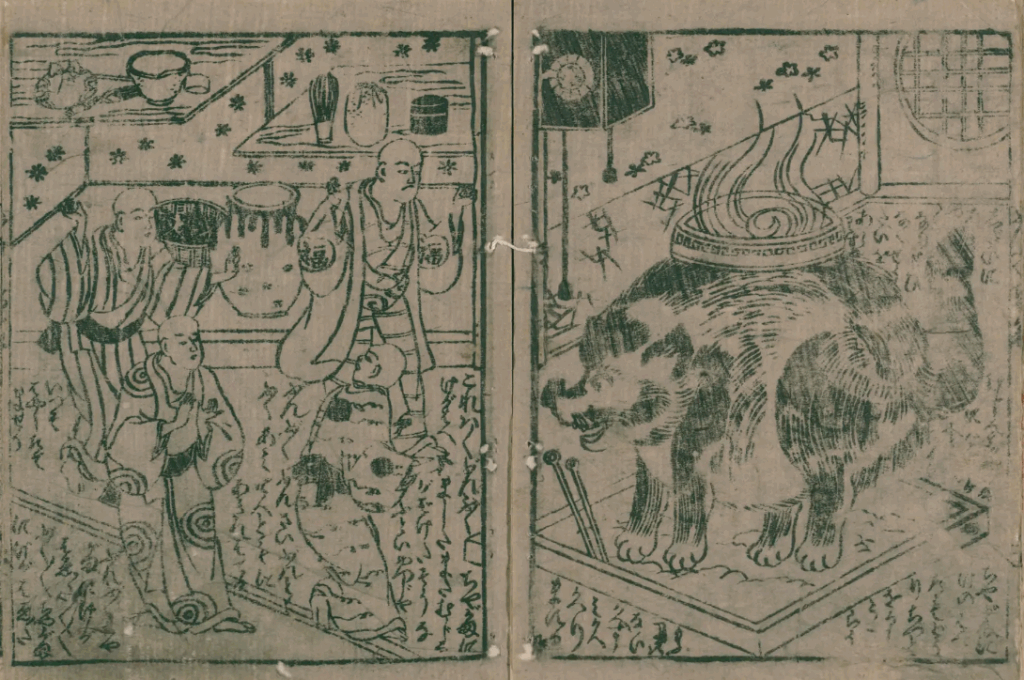

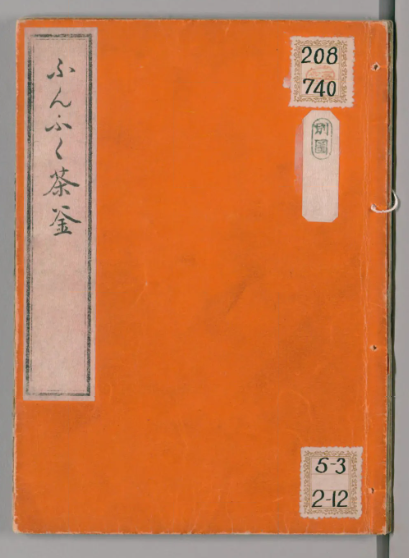

これは昔話で知られる「ぶんぷく茶釜」の絵本で、赤本と呼ばれている草双紙だ。

これはマンガに近いな!

江戸時代、本屋は仏教、歴史、漢籍など、難しい本を扱う書物問屋と、娯楽的な本を取り扱う地本問屋の二つがあったんだ。

その地本問屋の扱う本の代表的なものの一つがこうした草双紙と呼ばれるものなんだ。

まあ、簡単に言うと絵本だな。

おいらは草双紙専門だな…笑

出版が盛んになるにつれて、江戸でこうした草双紙がどんどん増えてくるんだ。

最初の頃の草双紙は赤本のように子供向けの昔話などを扱ったものが多かったんだ。

なるほど、子供向けのマンガって感じか。

赤本は江戸前期から作られていて、元禄から享保の頃に最盛期を迎えるんだ。

元禄とか享保っていつごろなんだい?

まあ、元禄は5代将軍、徳川綱吉公の頃。

享保は8代将軍、徳川吉宗公の頃だな。

|

そうなんだ。ところで赤本って大学入試用のあれかい?

|

いやいや違うよ。

だけど、草双紙の赤本も同じように表紙の色から来てるんだ。

ほんとだ。表紙が赤いな。

草双紙では赤本の後、黒本や青本が続いて出てくる。

これらも表紙の色から来てるんだ。

これが黒本だ。

ほー、色の違いか。内容はどうなんだい?

歌舞伎や人形浄瑠璃から取った話や一代記なんかもあって、決して子供向けではないよ。

これらの後、黄表紙と呼ばれるようになる恋川春町の作品が出てくるんだ!

おっ、やっと春町先生の登場だ!

恋川春町の『金々先生栄花夢』

春町先生の『金々先生栄花夢』は安永4年(1775年)に出版され、これが大ヒットするんだ!

一大ブームだったな!

これが黄表紙の始まりとされるが、見かけは従来の青本と変わらないんだ。

ただ青色が日焼けで色落ちして黄色っぽくなったことに由来している。

そうなのかい?

ああ、ただ色の違いというよりも、後に、黄表紙と別の名で呼ばれるのは内容の違いからきてるんだ。

黄表紙は知的でナンセンスな笑い、それに写実性を持つのが特徴だな。

内容の違いって簡単に言うとどういうことだい?

まあ、それまでの幼稚な内容から、大人向けの作品に生まれ変わったということさ。

なるほど!青年マンガ、大人マンガの走りって感じかな。

まあ、そういうことさ。

マンガの吹き出し?

『金々先生榮花夢』(国文学研究資料館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200015145

これは『金々先生栄花夢』のワンシーンだけど、何か気づかないかい?

おっ、なんか吹き出しみたいだな!

さすが喜多さん!そうなんだ夢の場面が吹き出しっぽいだろ?

こうした吹き出し表現もマンガのルーツと言われる理由なんだ。

おわりに

最後に「日本の漫画家の元祖は恋川春町だ!」という説が成り立つかどうか考えてみる。

マンガにはいろんな要素があるので、それぞれルーツと呼べるものはいろいろある。

滑稽な表現などから鳥獣戯画もそのルーツと言えるかもしれない。

だけど、出版物、吹き出し表現、青年・大人向けという点では春町先生の『金々先生栄花夢』はルーツの一つと言えると思う。

少なくとも青年・大人向けマンガの走りという点では間違いないんじゃないかな。

春町先生、歴史に名を残してるねぇ~。すげえや!

コメント