田沼意次の下、田沼家用人として活躍した三浦庄司。実は農民出身だと言われています。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この三浦庄司役のキャストとして、原田泰造が出演しています。

|

ここでは、三浦庄司について見ていきます。

三浦庄司とは

田沼意次の家系は元々、紀州の足軽でしたが、後の8代将軍徳川吉宗に仕えていた父が旗本に抜擢、そして意次自身も破格の出世を遂げて、大名、しかも老中にまでなりました。こうした田沼家の幹部職である田沼家用人を務めていたのが三浦庄司です。

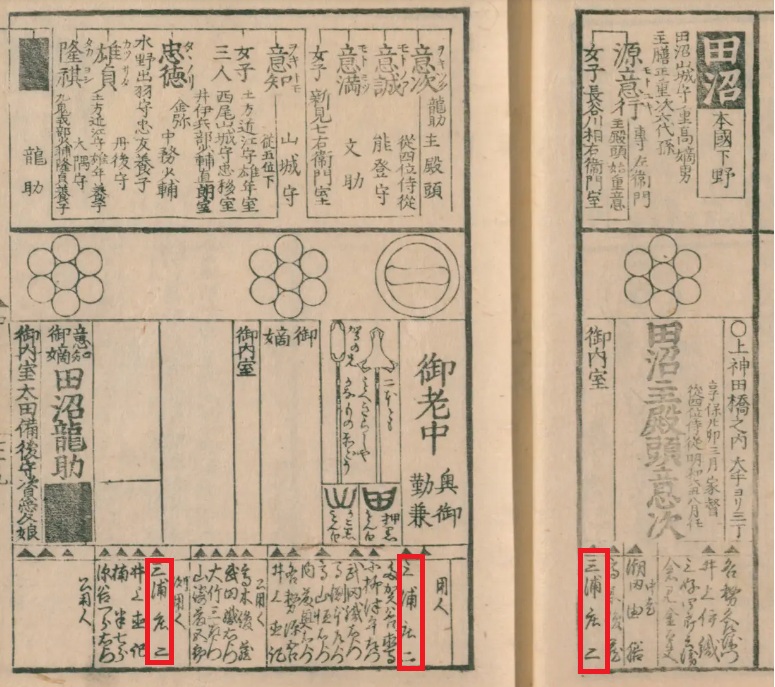

江戸時代には本屋の須原屋茂兵衛などが「武鑑」と呼ばれる、当時の将軍や大名、幕府の役人等を記載した紳士録を毎年、発行していました。各大名家に関しては、重臣である家老、用人、江戸留守居などの家臣の名も記されていました。

天明期の武鑑を見ると田沼家の頁に、三浦庄司(庄二)も記載されています。

下に家臣の名が連なっていますが、家老、中老に次いで名前が見られます。また、用人、側用人の筆頭に記載されています。三浦庄司のポジションがわかります。

農民出身の三浦庄司

三浦庄司は田沼家で用人を務めていた三浦五左衛門の養子となり、田沼家に仕えることになりますが、元々は備後福山藩の百姓だったと言われています。

用人は主君の用向きを伝える仕事で、有能さが求められる役職でした。そのため、三浦庄司の能力の高さと共に、出身に関係なく、能力があれば取り立てる合理的な人事を行っていた証左と言えるかもしれません。

三浦庄司の権勢

時の権力者であった田沼意次の側近であった三浦庄司は田沼の威光を借りて権勢を誇っていたようです。田沼と接触したい人にとって、その窓口となりうる側近の三浦庄司とつながることが重要だったのでしょう。

逆に言うと、田沼の威光と命運を共にする運命だったと言えます。

三浦庄司の経済政策

田沼側近として、勘定奉行の松本秀持らと共にブレーンであった三浦庄司は経済政策の立案も行いました。その中には民間から御用金を調達し、大名に貸し付けるというものがありましたが、これは反発を生み、田沼失脚の原因の一つと言われています。

三浦庄司の没落

上記のような経済的失策もあり、三浦庄司は田沼家を追われることになりました。また、7田沼意次自身も失脚します。

田沼家での三浦庄司の活躍により、地元にいた兄の山本藤右衛門と弟の山本弁助も備後福山藩士として取り立てられていましたが、三浦庄司の没落と呼応して兄弟も追放となりました。

こうした点から三浦庄司は田沼時代と命運を共にした人物だったと言えます。

コメント