天明狂歌の時代、多くの狂歌師が活躍しました。その一人に元木網(もとのもくあみ)がいます。なかなか茶目っ気のある狂名ですよね。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この元木網役のキャストとして、米米CLUBで有名なジェームス小野田が出演しています。因みに妻役は水樹奈々が演じています。

|

|

ここでは、元木網について解説していきます。

元木網とは

元木網の略歴

元木網というのは狂歌師としての狂名で他に落栗庵(おちぐりあん)という狂名も名乗りました。元木網の前には網破損針金(あみのはそんはりがね)と名乗ってました。本姓は金子、のちに渡辺と言い、通称は大野屋喜三郎と称しました。

享保九年(1724年)に武蔵国杉山(現在の埼玉県比企郡嵐山町杉山 )で生まれ、文化八年(1811年)に亡くなりました。当時としてはかなり長命だったと言えます。

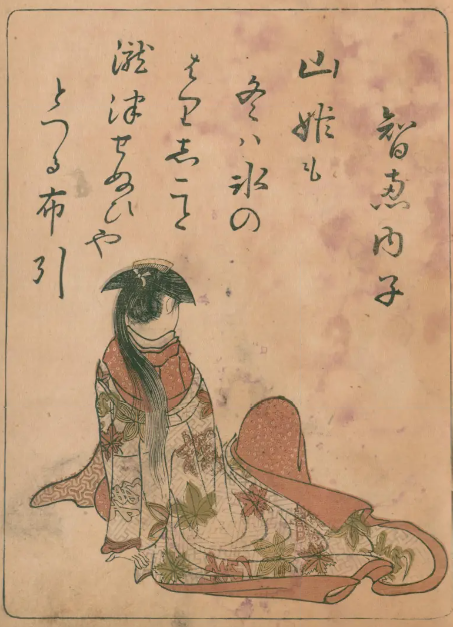

妻の名は「すめ」と言いますが、妻も狂歌師で智恵内子(ちえのないし)という名で知られました。二人の間の娘も幾地内子(いくじのないし)という名で狂歌を詠みました。

生業は京橋北紺屋町で安永末年まで湯屋を営んでいました。その後、天明元年(1781年)、50代後半に剃髪し、芝西久保土器町の落栗庵に隠居しました。剃髪後は珠阿弥とも称しました。

狂歌師としての木網

当時、狂歌師はそれぞれ「連」と呼ばれるグループを作っていました。木網は芝西久保土器町の落栗庵で落栗連の主宰者として活動しました。

狂歌がブームとなるはるか前から狂歌に親しみ、狂歌師としての名も知られており、天明期には60歳前後と長老格だったこともあり、多くの人が集まったようです。

天明三年(1783年)に平秩東作は吉原細見に見立てて「狂歌師細見」という本を出しています。その中に「江戸中はんぶんは西の久保の門人だ」という記述があります。狂歌がブームとなる中、木網の指導を受ける人が多かったことが分かります。

国文学者の浜田義一郎は木網の狂歌を「作風は温雅平凡で特色に欠けるが、そこに特色があるともいえる」と評しています。

いずれにしても、木網夫妻は狂歌の普及に多大なる功績があったのは間違いないでしょう。

木網の狂歌

「あせ水をながして習ふ剣術の役にも立たぬ御代ぞめでたき」

現代でも通じる、深い内容を含んでいる歌ですね。

・古今狂歌袋

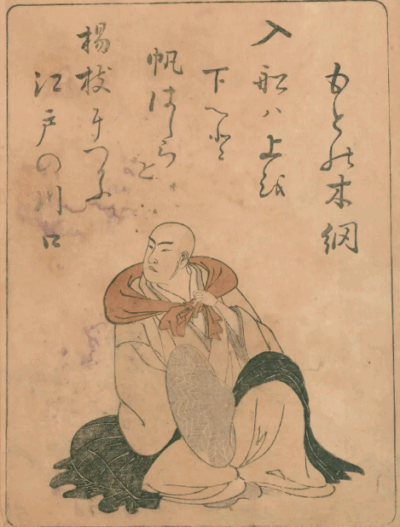

入船ハ上を下へと帆はしらを 揚枝につかふ江戸の川口

辞世の句

あな涼し浮世のあかをぬぎすてて、西へ行く身は元のもくあみ

「あかをぬぎすてて」というのは風呂屋を営んでいたことも含めているようです。

狂歌集

木網が編纂した狂歌集としては以下のものがあります。

・新古今狂歌集

また、狂歌の作法指導書に「狂歌浜のきさご」があります。

絵師 高 嵩松(こう すうしょう)

木網には絵師というもう一つの顔がありました。英派(はなぶさは)の高 嵩谷(こう すうこく)の門人として、高 嵩松(こう すうしょう)と名乗りました。

高 嵩谷の師は英一蝶の弟子であった佐脇嵩之(さわき すうし)であることから、高 嵩谷は英一蝶の孫弟子、元木網=高嵩松はひ孫弟子ということになります。

コメント