NHK大河ドラマべらぼうで「御先手組弓頭 長谷川平蔵である!」と叫ぶシーンがあります。

「あれ、長谷川平蔵は火付盗賊改方だったんじゃない?」と思う方もいると思います。

ここでは御先手弓頭という役職と長谷川平蔵宣以(のぶため)について説明します。

御先手弓頭とは

御先手組とは

幕府の役職は、番方と役方に分けることができます。番方は武官、役方は文官と言った感じです。

戦国時代の遺風が残る江戸初期の頃は番方が重視されましたが、太平の世となるに従って役方が重視されるようになりました。

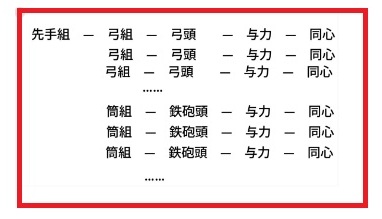

御先手組は番方であり、弓組と筒組(鉄砲組)で構成されています。

先手組=弓組+筒組(鉄砲組)

戦時には先陣を務める足軽隊であり、典型的な軍事部門と言えます。

平時には江戸城や将軍外出時の警備、また市中の治安維持に当たりました。

先手頭

この御先手組のトップである先手頭は先手弓頭と先手鉄砲頭を総称した名称です。弓組と筒組はそれぞれ複数の組がありました。

時代によって変わりますが、例えばある時期だと弓組が10組、筒組が20組という感じです。一つの組には一人の組頭と10人ほどの与力、それに30から50人程度の同心がいました。

町奉行の配下にも与力や同心がいましたが、先手組のほうが荒っぽいことで知られました。町奉行配下の与力や同心が一般の警察だとすれば、先手組は軍事的な色彩を持つ特別警察と言えます。

また、先手組は奉行所の役人とは違い、犯人を切り捨てることができました。

与力と同心は御目見え以下の者で構成され、先手頭は旗本の中から任じられました。

先手頭の報酬と地位

先手弓頭と先手鉄砲頭などの先手頭は、役高1500石のほかに役扶持として60人扶持が割り当てられました。旗本の中では重要な役職であり、由緒ある家柄の人物が任命されていました。

旗本の官位を見ると、高家などのごく一部の家柄の者(有名なのは赤穂事件の吉良上野介)を除くと、高い者だと大名と並ぶ五位以上の官位を持つ諸大夫クラスの者がいました。

それに次ぐのが、六位相当の者とされた布衣(ほい)と呼ばれるクラスで、3000石以上の旗本か、重職に就いている者がそれに相当しました。ほとんどの旗本はそれ以外のクラスになりました。

先手頭になると、六位相当となる布衣とされました。

長谷川平蔵宣以は天明六年(1786年)に御先手弓頭になりましたが、その前に天明四年(1784年)に西丸徒頭(かちがしら)に任じられており、その際、布衣となっていました。

因みに西丸徒頭の役高は1000石とされています。

火付盗賊改方との関係

さて、この先手頭と火付盗賊改方との関係ですが、実は先手頭の中から火付盗賊改方が兼任で選ばれています。

|

長谷川平蔵宣以は天明六年(1786年)に御先手弓頭になった翌年の天明七年(1787年)に火付盗賊改方を兼任することになりました。

つまり、火付盗賊改方という独立した役職ではなく、先手頭兼火付盗賊改方ということになります。なので役が加えられることから、「加役」と呼ばれました。

火付盗賊改方に任じられると、通常の先手頭としての仕事はしなくてもよかったようです。つまり、先手頭という役職のまま別の仕事を行う在籍出向のような感じと思えばよいでしょう。

コメント