謎の浮世絵師、東洲斎写楽。

その正体の筆頭に上がってくるのが斎藤十郎兵衛です。

|

ここでは斎藤十郎兵衛について説明します。

斎藤十郎兵衛とは

東洲斎写楽の出現

寛政六年(1794年)に突如、彗星の如く現れた東洲斎写楽と名乗る浮世絵師は、わずか10か月ほど活動した後、翌寛政七年(1795年)に忽然と姿を消したとされています。

そのセンセーショナルな登場と退場、及び従来の浮世絵とは異なるはオリジナリティーあふれる作品は、「写楽は一体何者なのか?」という興味をかき立てました。

その際、写楽の正体として注目されてきたのが斎藤十郎兵衛という人物です。

写楽、斎藤十郎兵衛説

浮世絵師列伝とも言える増補浮世絵類考には写楽について、「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿洲侯の能役者也」という記述があります。

つまり、写楽の名は斎藤十郎兵衛であり、八丁堀に住んでいること、そして、阿波の蜂須賀藩のお抱え能役者であることが記述されています。

これで、「写楽の正体が分かった」ということで、一件落着!

…となったかというと、そうではありません。

阿波の能役者だとすると、なんで、浮世絵師でもない素人が評価の高い絵を描くことができたのか?

しかも、下積みなしで、いきなり豪華版での浮世絵出版がなぜ可能だったのか?

そもそも、斎藤十郎兵衛って誰なんだ?と思うのも当然です。

実在の人物なのか?という疑問も当然あったでしょう。

そうした中で、有名絵師などを写楽とする写楽歌麿説、写楽北斎説など「写楽○○説」というようなものが次々と現れました。

他にも、歌川豊国、山東京伝(北尾政演)などの浮世絵師の他に、円山応挙や谷文晁といった浮世絵師以外の同時代の絵師が挙げられることもあります。

他にも十返舎一九だという説や、実は蔦屋重三郎自身だったという説など、多くの説があります。

写楽=斎藤十郎兵衛説の根拠と疑問点

斎藤十郎兵衛説の根拠は先ほど挙げた増補浮世絵類考の記述です。

|

これは天保十五年(1844年)に出されたもので考証家、斎藤月岑によるものです。

江戸時代に記述された写楽の正体を記した説としては唯一のものですが、写楽が活躍した時期から既に半世紀が経過していました。

では、斎藤月岑は何を根拠にこれを記述したかというと、そこは明確ではありません。ですが、浮世絵類考の写本の一部に 「写楽は阿州の士にて斎藤十郎兵衛といふよし栄松斎長喜老人の話なり」という記載があります。

つまり、写楽と同時代に活躍した浮世絵師である栄松斎長喜が写楽は阿波侯に仕える斎藤十郎兵衛であると言っていたわけです。以下で栄松斎長喜について説明します。

栄松斎長喜と写楽

長喜は喜多川歌麿と同じく鳥山石燕の門下で、絵は喜多川歌麿の影響を受けています。

大坂新町東ノ扇屋 花扇太夫 栄松斎長喜画

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-625?locale=ja)

しかし、実は写楽の影響を受けた役者似顔絵作品もあります。

また、メトロポリタン美術館蔵の高島屋おひさを描いた柱絵には写楽の作品「四代目松本幸四郎の山谷の肴屋五郎兵衛」がうちわに描かれています。

出典:Young Lady with Fan(メトロポリタン美術館蔵)

長喜は写楽と同じく蔦屋重三郎が見出した人物とされていることから、お互いに見知っていた可能性も高いでしょう。本当にそうした人物が「写楽は阿州の士にて斎藤十郎兵衛といふよし」と発言していたなら信頼性も高いと言えます。

式亭三馬の捉えた写楽像

江戸後期に活躍した戯作者であり、浮世絵も描いた式亭三馬は享和2年(1802年)に、「稗史億説年代記」という黄表紙を出しました。これは草双紙の変遷について書いたものです。この中の「倭画巧名尽」(やまとえしのなづくし)では古今の浮世絵師を地図上に配置しています。

その中で写楽は一つの島として描かれており、どこにも属さない絵師であることが示されています。

斎藤十郎兵衛の実像

しかし、そもそも八丁堀に住む阿波蜂須賀藩のお抱え能役者、斎藤十郎兵衛が実在するのかどうか定かではありませんでした。しかし、その後の研究により、斎藤十郎兵衛の実在は明らかにされています。

法光寺の過去帳

埼玉県越谷市にある法光寺というお寺の過去帳に次のような記載が見つかりました。「辰三月七日 釋大乗院覚雲居士 八丁堀地蔵橋阿州殿御内 斎藤十郎兵衛事 行年五十八歳千住ニテ火葬」

つまり、八丁堀地蔵橋の阿波侯の敷地内に住む斎藤十郎兵衛が文政三年(1820年)に58歳で亡くなったことが記載されており、法名は釈大乗院覚雲居士であることがわかりました。

また、寛文八年(1668年)以降、明治初期までの200年の間、斎藤家の人物が約30名確認されています。

「諸家人名江戸方角分」

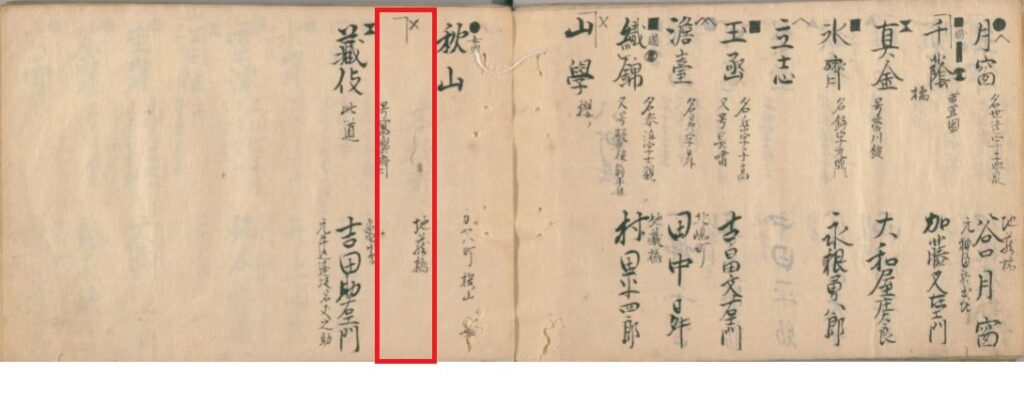

「諸家人名江戸方角分」という書物があります。これは地域別に示された江戸の文化人の住所一覧表と言えるものです。著者は歌舞伎役者の瀬川富三郎で文化十四年(1817年)から文政元年(1818年)に成立したと考えられています。

この江戸方角分の八丁堀の項に以下のような写楽に関する記載があります。

赤で囲んだ部分を見ると、一番上の右側に✖印があります。これは浮世絵師を示す印です。その左側に以下のような記号があります。

これは故人であることを示す記号です。

右下に「地蔵橋」と記載されています。そして、左に「号写楽斎」と書かれています。

つまり、写楽斎と号する浮世絵師が八丁堀の地蔵橋に住んでいたが、故人であることを示しています。

そして、通名や実名を示す部分は空欄になっています。それぞれ「写楽」、「斎藤十郎兵衛」と記載される予定だったのかもしれません。

ただ「諸家人名江戸方角分」が完成したと考えられる文化十四年(1817年)から文政元年(1818年)には故人とされていますが、法光寺の過去帳にある文政三年(1820年)に亡くなったという説と矛盾しています。

これについては、故人の記号が後に書き加えられたという説があります。

東洲斎写楽という名の由来

師弟関係にある浮世絵師の名はその師の名に由来することが多く見られます。北尾重政の弟子が北尾政演、北尾政美…というような感じです。

しかし、東洲斎写楽の場合はそうした師弟関係が反映していません。では、その名の由来はどこにあるのかというと明確ではありません。

ただ東洲斎の東洲は江戸の東で洲のあった場所を意味するとし、それは築地や八丁堀であることから、斎藤十郎兵衛が住んでいた八丁堀を指すとする説があります。また、斎藤十郎兵衛の斎藤十を逆から読むと藤十斎、すなわち「とうーじゅうーさい」となり、これも東洲斎という名と関係しているとみなす考えもあります。

能役者としての斎藤十郎兵衛

斎藤十郎兵衛は「阿洲侯の能役者」、つまり阿波蜂須賀藩のお抱え能役者とされています。では能役者としてはどうだったのかという点について、徐々に明らかになってきています。

能楽研究者の表章氏は、次の点を指摘しています。

- 斎藤家は延宝頃から幕末にかけて代々、能役者を務めている家柄である。

- 斎藤家は下掛宝生流の弟子筋にあたる。

- 能の主役はシテ、その相手役をワキと呼びますが、そのワキの助演者がワキツレで、斎藤家はこのワキツレの家柄である。

- 斎藤十郎兵衛の父親の名は与右衛門であり、斎藤家では代々、十郎兵衛と名乗る場合と与右衛門と名乗る場合があった。この二つの名を交代で名乗っている可能性もある。因みに写楽と比定されている斎藤十郎兵衛の子は与右衛門、孫は十郎兵衛と名乗っている。

- 文化七年(1810年)、49歳だった時、喜多座の地謡であった。

- 江戸城で開催された能に出演者として記録がある。

こうした能役者としての斎藤十郎兵衛の実像は明らかになってきてますが、浮世絵師写楽との関係については能楽方面の資料からはあきらかになっていません。

終わりに

以上のように、斎藤十郎兵衛の実在が明らかになったことで、現在のところ写楽=斎藤十郎兵衛説は最も有力な説となっています。既に定説と言ってよいでしょう。

しかし、まだまだ不明な点も多く。異説を主張する人もいる状況です。

参考文献

表章「写楽斎藤十郎兵衛の家系と活動記録」

浄土真宗本願寺派 方光寺サイト「写楽と方光寺」

中野三敏「諸家人名江戸方角」考

コメント