戯作者として著名な山東京伝は浮世絵師、北尾政演としても活躍していました。同時代を代表する戯作者であった京伝について、ここでは解説します。

山東京伝とは

鳥橋斎栄里「江戸花京橋名取」より

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-360?locale=ja)

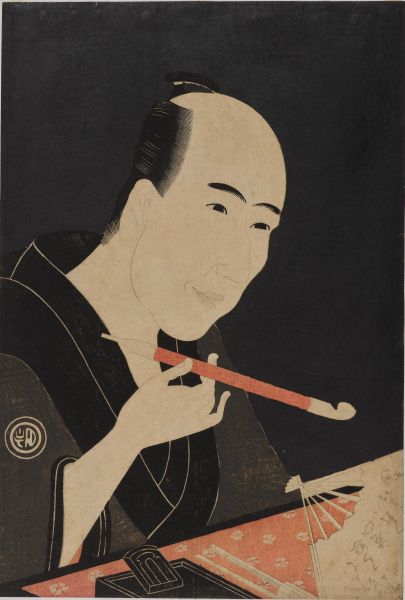

山東京伝は宝暦十一年(1761年)に江戸の深川木場で生まれました。最初は北尾重政の弟子として、浮世絵師、北尾政演(まさのぶ)の名で活躍しました。

初期の浮世絵師として活動していたころについては、「浮世絵師 北尾政演(きたお まさのぶ)」の項で説明しています。

京伝は黄表紙の他、洒落本、読本、滑稽本、合巻から艶本、考証随筆に至るまで多くの出版を行っています。

ここでは、戯作者としての活動を中心にその全体像を紹介していきます。

山東京伝の誕生

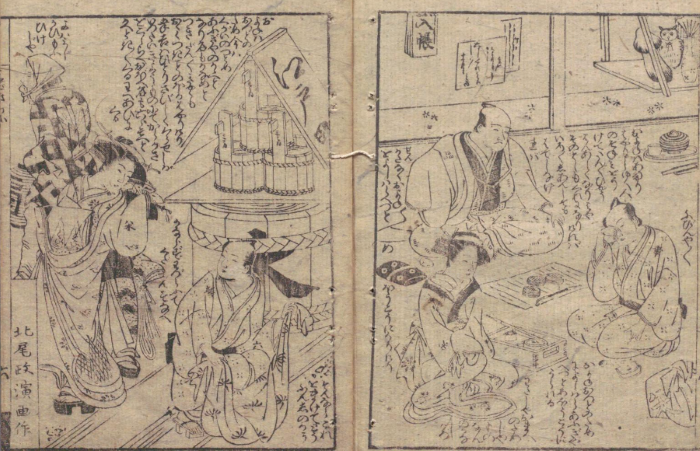

安永七年(1778年)に黄表紙「お花半七開帳利益札遊合」の挿絵で浮世絵師としてデビューした北尾政演は、その翌々年の安永九年(1780年)には挿絵だけでなく、文も手掛けた黄表紙作品、「娘敵討古郷錦(むすめかたきうち こきょうのにしき)」、「米饅頭始(よねまんじゅうの はじまり)」を発表しています。

早くから戯作の執筆にも携わっていたことがわかります。「娘敵討古郷錦」では「画工北尾政演」と記載され、「米饅頭始」では「北尾政演画作」と記載されています。

また、「娘敵討古郷錦」では「京伝戯作」という印が押されており、この頃に京伝という名を使い始めたことがわかります。

因みに京伝というのは京橋に住む伝蔵という意味のようです。京伝は後に京屋という店も開いています。

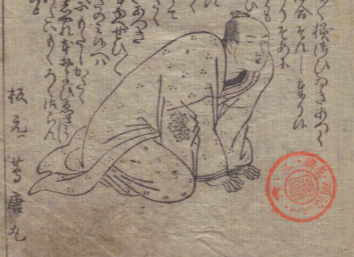

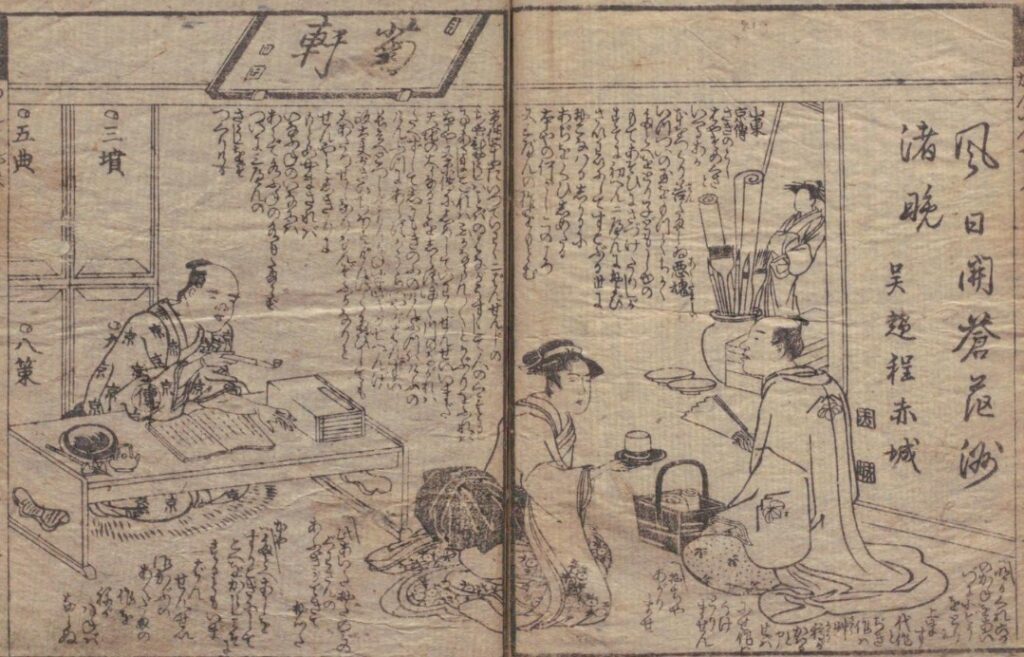

黄表紙「娘敵討古郷錦」 京伝戯作 画工北尾政演

『娘敵討古郷錦 / 山東京伝作』(東京大学総合図書館所蔵)を改変

黄表紙「米饅頭始」 北尾政演画作

その後、天明二年(1782年)に黄表紙「御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの)」を出し、太田南畝にその年の最高傑作であると高く評価されます。この年以降、山東京伝という名を名乗るようになります。これは江戸の紅葉山の東に住む京橋の伝蔵という意味のようです。

代表作「江戸生艶気樺焼」(えどうまれうわきのかばやき)

天明五年(1785年)に京伝の代表作ともいえる「江戸生艶気樺焼」を刊行しました。主人公の大金持ちの一人息子、艶二郎がモテたい一心で織りなすハチャメチャな内容ですが、大ヒット作品となりました。

艶二郎は鼻が上向き加減の団子鼻が特徴で、この鼻は「京伝鼻」と呼ばれました。京伝が作中に登場する作品では、実際はそれなりに男前だったようですが、この京伝鼻の人物として登場していました。

うぬぼれた主人公の行動から、艶二郎はうぬぼれを意味するようになりました。印象的なキャラであることから、後の作品にも、この艶二郎が登場しています。

心学早染艸(しんがくはやそめくさ)

心の中の善悪の葛藤を善玉と悪玉にキャラ化して描いた作品。当時、心学の講釈が流行っている中で刊行され、評判を呼びました。この善玉、悪玉はその後の戯作、浮世絵、歌舞伎にも影響を与えています。

考証随筆

晩年は考証随筆の執筆に力を入れました。浮世絵類考もその一つで、最初、太田南畝が書いた「浮世絵類考」に多くの人が加筆していきましたが、京伝もその一人です。

|

狂歌師 身軽折輔

京伝は身軽折輔(みがるのおりすけ)という狂名を持って、狂歌も詠んでいました。

実妹、黒鳶式部とともに数奇屋連に属していたようです。

山東京伝と処罰(筆禍)

山東京伝は絵および執筆により、幕府より処分を受けています。

寛政元年 黄表紙「黒白水鏡」の挿絵に関する処分

最初は寛政元年(1789年)に出された石部琴好作の黄表紙「黒白水鏡」(こくびゃくみずかがみ)によるものです。これは佐野政言の田沼意知に対する刃傷沙汰をベースにした話でした。

挿絵を担当したのが北尾政演(京伝)です。幕政を風刺したものであることから、絶版処分となり、石部は数日の手鎖りの後、江戸所払いになりました。

一方、京伝も罰金刑を受けることになります。その後、筆をおくことも考えたようですが、蔦重の説得もあり、戯作に集中していきます。

ただが、それは戯作の依頼が殺到したこととともに、この罰金刑を受けたことも絵の世界から遠ざかった理由ではないかとされています。

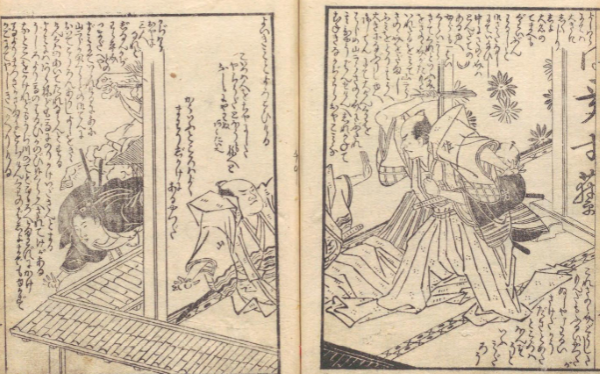

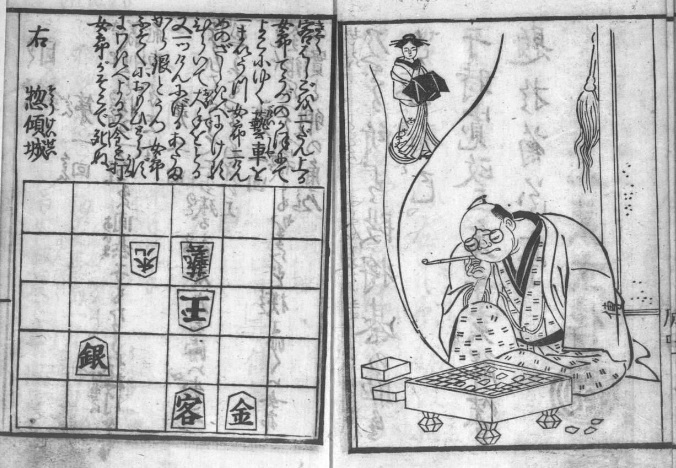

黄表紙「黒白水鏡」 石部琴好作、北尾政演画

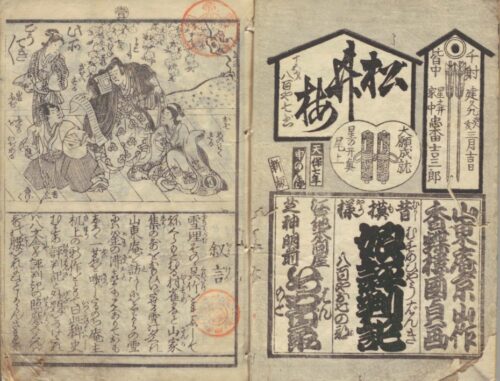

箱入娘面屋人魚 山東京伝作

寛政三年(1791年)に出された、こちらの黄表紙の冒頭のシーンです。描かれているのは蔦重で、「まじめなる口上」として、幕府のお咎めを受けた京伝が戯作から身を引こうとしていたのに対し、蔦重たっての願いで、戯作を続けることになったことが述べられています。

寛政三年 洒落本「仕掛文庫」「錦の裏」「娼妓絹籭」に関する処分

寛政二年(1790年)、松平定信の寛政の改革に伴い、洒落本の出版を禁止する旨が出されました。遊里を扱っている洒落本に対しては厳しい目が向けられていました。

そうした中、寛政三年(1791年)に蔦屋から山東京伝の筆による遊里を舞台にした「仕掛文庫」(しかけぶんこ)、「青樓晝之世界錦之裏」(せいろうひるのせかいにしきのうら)、「娼妓絹籭」(しょうぎきぬぶるい)の三冊の本が出されます。

これが幕府の咎めを受けることになり、発禁処分となりました。そして、京伝は手鎖50日の刑となりました。

また、蔦屋重三郎は身上半減の処分を受けました。その内容については財産を半分没収されたという説と、年収の半分を没収されたという説があります。

また、地本問屋の行事をしていた伊勢屋と近江屋も軽追放となりました。

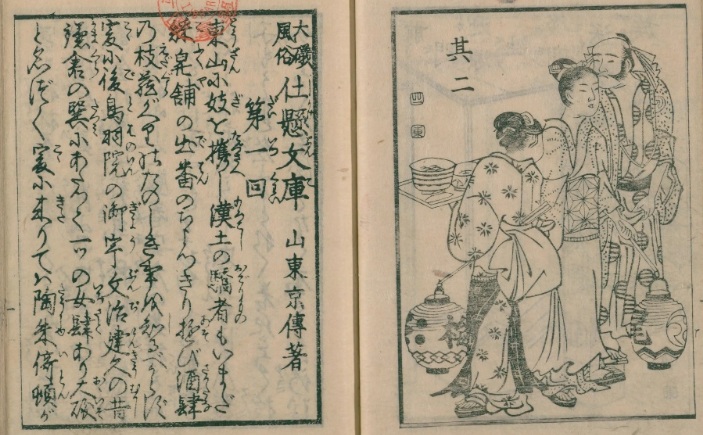

洒落本「仕掛文庫」

洒落本「青樓晝之世界錦之裏」

『青樓晝之世界錦之裏』(大阪大学附属図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100080358

洒落本「娼妓絹籭」

『手段詰物/娼妓絹籭』(九州大学文学部所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100016171

山東京伝の最期

京伝は文化十三年(1816年)に50代半ばで亡くなります。胸の痛みから、急逝しました。病名は脚気衝心だったと言われています。奇しくも、蔦屋重三郎と同じく脚気によって亡くなりました。

次のような辞世の句を残しています。

耳をそこね 足もくぢけて 諸共に 世に古机 汝も老いたり

山東京伝の親族

山東京山

京伝の実弟、相四郎こと岩瀬 百樹(いわせ ももき)も合巻を書く戯作者となり、山東京山と名乗りました。

昔模様娘評判記 山東京山

黒鳶式部

京伝の実妹、よね。狂歌師として活躍したほか、黄表紙も書いています。

山東京伝のエピソード

山東京伝の二人の妻

京伝は若いころから吉原遊びをしていました。当時、蔵前の札差と言えば、江戸の遊びの通として知られていました。中でも十八大通の一人であった札差の文魚と交流があったことは有名です。

京伝の最初の妻は寛政二年(1790年)、30歳の時に結婚した吉原の扇屋で番頭新造だった菊園(お菊)です。以下は寛政五年(1793年)に出された黄表紙「堪忍袋緒〆善玉」です。

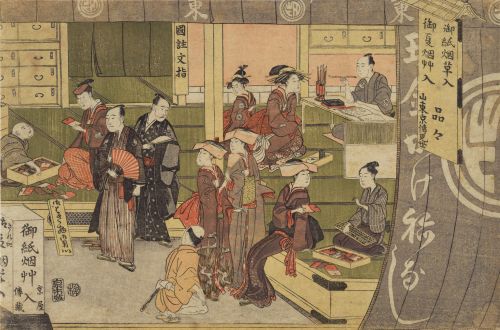

蔦重にお茶を出すお菊の姿が描かれています。後ろの書斎は「菊軒」と名付けられています。

堪忍袋緒〆善玉 山東京伝作

しかし、菊園は結婚から3年後に病気で亡くなります。

40になった京伝は吉原の弥八玉屋で振袖新造だった玉の井(百合)と再婚します。百合は20代前半だったので、京伝とは年の差夫婦でした。このように二度とも吉原の遊女を妻にしています。なお、子供が無かった京伝は百合の弟妹を養女にしています。

吉原に対して深い知識を持っていた京伝の戯作には、こうした吉原通としての側面が反映されています。

京伝勘定

仲間同士で飲みに行った場合、代表者がまとめて支払うのが一般的だった当時、京伝は料金を皆で割る、割り勘をしました。今では当たりの前のように行われる割り勘ですが、当時はユニークだったらしく「京伝勘定」と名付けられています。割り勘の祖と言えます。

「京屋」を開業

京伝は京橋銀座一丁目に煙管や紙製煙草入れなど喫煙用の小物を扱う「京屋」という店を開業しました。そこで、自分がデザインした紙製煙草入れを売り、評判となりました。京伝の作品中にはこうした商品の販売を促進するための広告文章が入れられていたりします。

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-2140?locale=ja)

山東京伝の死と妻、百合の狂死

京伝は文化十三年(1816年)に50代半ばで亡くなりました。死因は胸痛の発作で、脚気衝心だったと言われています。蔦屋重三郎と同様、当時、脚気は恐ろしい病でした。

京伝が亡くなった翌年、妻の百合は精神を病み、京伝の弟、山東京山により物置に監禁される事態となりました。そして、その翌年には百合も世を去ることになります。

コメント