江戸幕府の政務を司る常設の最高職である老中。田沼意次は祖父が紀州藩の足軽であったにもかかわらず、この老中職にまで上り詰めました。そして、田沼時代と呼ばれる時代を現出しました。

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この田沼意次役のキャストとして、渡辺謙が出演しています。

|

ここでは、田沼意次について見ていきます。

田沼意次とは

出世街道をばく進する田沼意次

田沼意次の父、意行(おきゆき)が旗本に抜擢!

田沼意次は旗本である田沼意行の長男として享保四年(1719年)に江戸で生まれました。祖父の代までは紀州藩の足軽でしたが、父、田沼意行が紀州で後に8代将軍となる吉宗に仕えたことで運が開けました。吉宗の将軍就任に伴い紀州家の者が江戸に来て旗本となりましたが、意次の父もその一人でした。

その後も順調に取り立てられ、小納戸頭取となり600石取りとなりました。旗本としては、取り立てて大身というわけではありませんが、まずまずの俸禄という感じでしょう。このように、意次の父の代で、一気に旗本に大抜擢されたわけです。

田沼意次、大名になる!

父、田沼意行は享保十九年(1735年)に亡くなり、意次が跡を継ぎます。意次は9代将軍となる徳川家重のいた西の丸の小姓に抜擢されましたが、将軍家の近辺に侍る役職であり、引き続き紀州系旗本として恵まれたポジションを保持します。

さらに寛延元年(1748年)には1400石を加増され、2000石となり、旗本の中でも大身と言える位置にまできました。そして、宝暦五年(1755年)にはさらに3000石加増され、5000石の大旗本になりました。地位においても御側御用取次という将軍の側近職にいました。

宝暦八年(1758年)に現在の岐阜県にあった郡上藩(ぐじょうはん)で、増税を原因とする郡上一揆が起きました。これは最終的に藩主、金森頼錦の改易にとどまらず、老中、若年寄等、幕閣の高官も罷免されるなど大きな事件となりました。

この事件の訴訟に当たらせるために、意次は一万石の大名に取り立てられ活躍しました。相良藩一万石の大名、田沼意次の誕生です。

田沼意次、老中に上り詰める!

その後も昇進はとどまることなく、明和四年(1767年)には側用人になり、5000石の加増を受けました。さらに、2万石になり、明和六年(1769年)には侍従となり老中格にまで上ります。

安永元年(1772年)には計5万7000石まで知行が増え、幕府の最高職である老中にまでなりました。意次の有能さはもちろんだとしても、飛ぶ鳥を落とす勢いだったと言えます。

田沼時代

こうして老中にまで上り詰めた田沼意次により、田沼時代と呼ばれる時代が出現します。その中で様々な改革が行われます。ちなみに意次は老中筆頭ではなく、老中首座には松平武元が就いていました。

田沼意次は賄賂政治家だった?

役人に賄賂を渡すという行為は昔からありました。有名な川柳に以下のような句があります。

役人の子はにぎにぎをよく覚え

田沼時代と言えば、こうした賄賂が横行した金権政治の時代だったというイメージがあります。実際、それを反映した以下のような有名な狂歌もあります。

白河(しらかわ)の 清きに魚(うお)も すみかねて

もとのにごりの 田沼恋しき

これは白河藩主、松平定信の清廉な政治と、田沼の濁った政治を対比的にとらえた歌です。

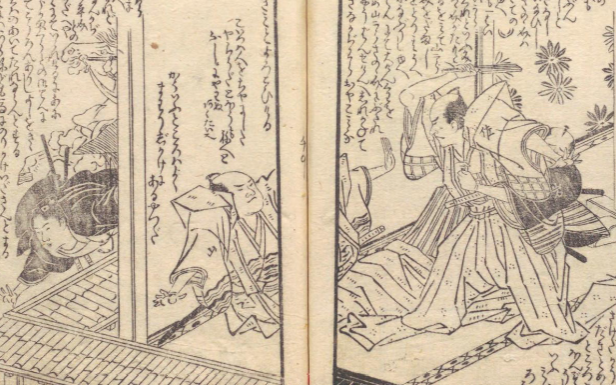

そのため、昔から田沼意次=賄賂政治家というイメージがあり、時代劇などでもそうした役割で描かれています。

|

しかし、実際に賄賂政治家だったかどうかについては歴史学者の間で疑問も出されています。

いずれにしても、田沼時代は商業を重視した政策をとったという面から、一定程度、賄賂が横行していたのは事実だと言えるでしょう。

田沼意次の政策

田沼意次も関わり、躍進するきっかけの一つとなった前述の郡上一揆は年貢の増税が原因でした。そうした年貢の増税策に限界が見えていたことから、田沼時代では商業への課税が模索された時代だったと言えます。

また、通貨政策、蝦夷地開拓なども、行われました。

頻発する災害、天変地異

この頃、様々な災害や天変地異が発生しました。江戸は度々、大火に見舞われましたが、明和九年(1772年)には1万5千に近くの人が死亡した江戸三大大火の一つ、明和の大火が起こっています。

また、旱魃、洪水、疫病をはじめ、天明二年(1782年)から天明八年(1788年)にかけて、江戸三大飢饉の一つ、天明の大飢饉が起こります。特に東北は餓死者が続出するなど、大きな被害を受けました。

これらの事態は一揆や打ちこわしなど社会不安を湧出する原因となりました。これらが原因で、田沼時代はそれまでの財政的蓄えを失ってしまうことになります。

田沼時代の崩壊

田沼意知の死

天明四年(1784年)に意次の長男で、幕府内で若年寄という重職を務めていた田沼意知が江戸城内で旗本、佐野政言に切りつけられ、それが原因で死去しました。切りつけた佐野政言は世直し大明神と言われ、世間でもてはやされました。

当時、庶民の間でも田沼に対して批判的な見方があったことがわかります。この事件は、意次の権勢が衰えいていくきっかけになりました。

田沼意次の失脚

意知の死から2年後の天明六年(1786年)に第10代将軍、徳川家治が世を去ります。家重、家治の2代にわたり重用されてきた意次ですが、この家治逝去と前後して、田沼時代は終焉を迎えます。

家治の死が発表されると老中辞任、そして、家治の時に加増された2万石が没収されるなど失脚が明らかとなります。

それにとどまらず、大坂にあった蔵屋敷にあった財産の没収、江戸屋敷の明け渡し、さらには蟄居を命じられたうえ、自ら築いた相良城の打ちこわし、財産の一部没収など執拗な仕打ちを受けます。家督は意知の子、すなわち意次の孫である田沼意明(おきあき)が継ぎます。

そして、最終的には全盛期の5万7千石から陸奥下村1万石へと大幅に減封されましたが、なんとか大名としての存続だけは許されました。こうした状況に陥り、70歳となった意次は失意の中、天明八年(1788年)にその生涯を閉じます。

その後、幕政は松平定信による寛政の改革へと移っていきます。

コメント