徳川宗睦は御三家の一つ、尾張徳川家の第9代藩主です。名君として知られていますが…

2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、この徳川宗睦(むねちか)役のキャストとして榎木孝明が出ています。

|

ここでは徳川宗睦について見ていきます。

徳川宗睦とは

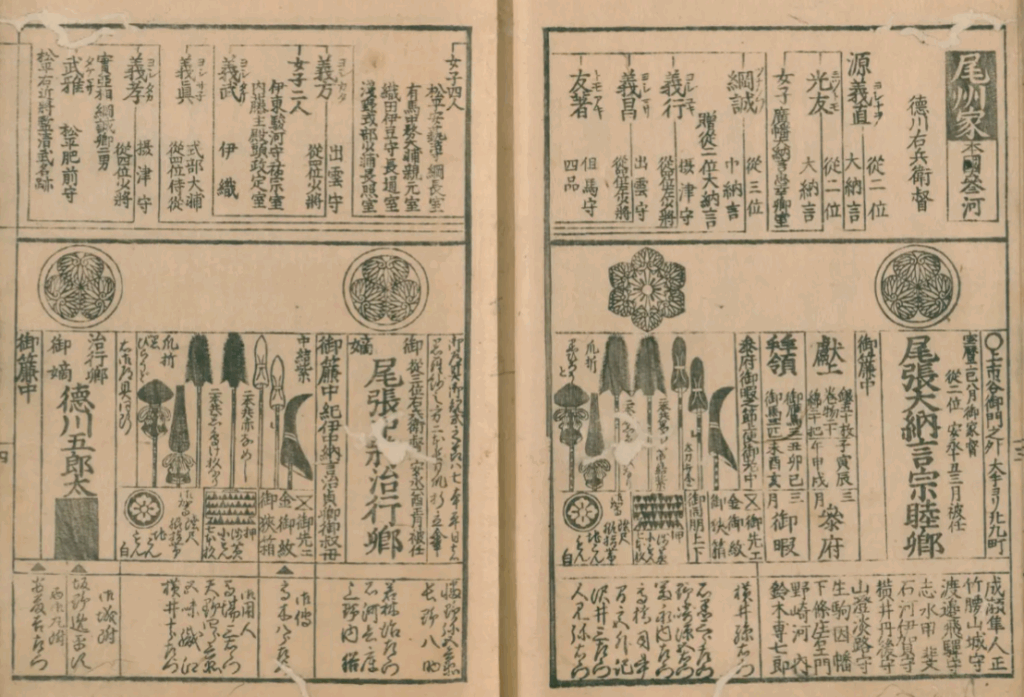

天明武鑑 天明四年

徳川宗睦の略歴

徳川宗睦は享保十八年(1733年)に尾張藩の支藩である高須藩の藩主、松平義淳(よしあつ)の次男として生まれます。母親は側室の英巌院(一色氏の娘)です。幼名は熊五郎と言いました。

7代藩主、徳川宗春と8代藩主、徳川宗勝

尾張家の第7代当主であった徳川宗春は幕府から咎められ、蟄居謹慎処分となりました。それを受け、宗睦の父、松平義淳が高須藩主から本家の尾張家第8代藩主となり、徳川宗勝と名乗りました。

宗勝は前藩主、宗春の放漫財政による莫大な負債を受け、財政改革を行いました。倹約に努めると同時に増税は行わず、布施蟹養斎を登用して学問所を創設するなど、一連の改革を実施しました。そのため宗睦の父、徳川宗勝は名君と言われています。

9代藩主就任

その後、宝暦十一年(1761年)宗睦が父の死を受けて、9代藩主に就任します。寛政十一年(1800年)に亡くなるまで40年近く藩主の座にいました。宗睦も父と同様、藩政改革を行い、名古屋藩中興の名君と言われています。

実際、人材の登用、新田開発や殖産興業政策、治水工事などの他、藩校の明倫堂の開校も行っています。明倫堂の初代督学(校長)には農民出身ながら優れた儒学者の細井平洲を招きました。細井平洲は上杉鷹山の師としても知られています。

また、役人の不正を防止する代官制度の整備、刑法の寛容化、藩士の相続制度の確実化なども行いました。他にも寛政9年には家臣から封書によって政策提言を受ける制度も作っています。

こうした改革は治世の前半、中頃までは成功していましたが、晩年には財政政策に失敗したことが知られています。

|

コメント