NHK大河ドラマ「べらぼう」に登場する人物の辞世の句を集めてみました。

最後に詠んだ句はその人の人生を表すと言われています。

それでは見ていきましょう!

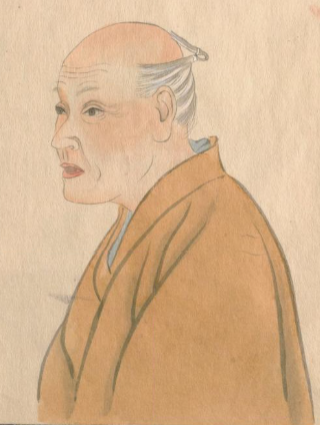

太田南畝の辞世の句

大田南畝(おおた なんぽ)

【寛延2年(1749年)- 文政6年4月6日(1823年)】

昨日まで 人のことかと 思いしが 俺が死ぬのか それはたまらん

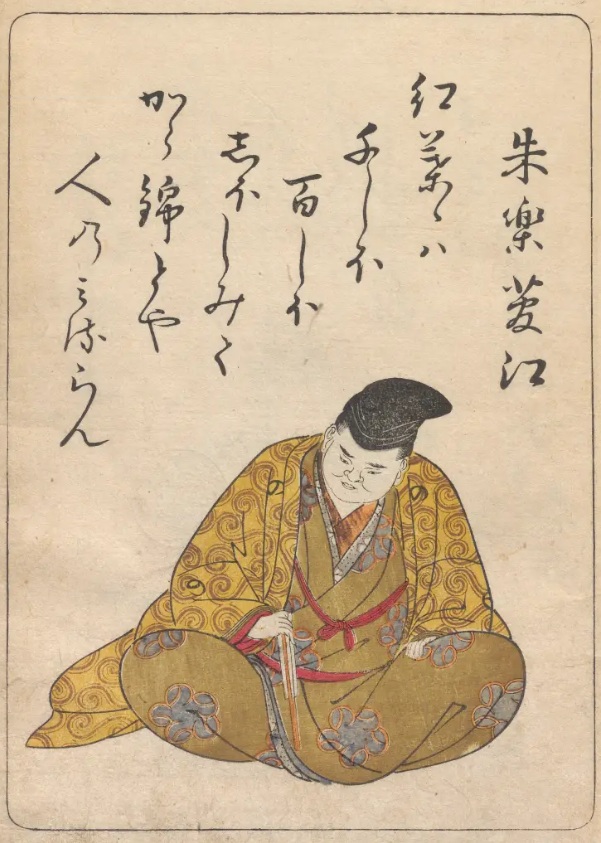

朱楽菅江の辞世の句

朱楽菅江(あけら かんこう)

【元文5年(1740年) – 寛政10年12月12日(1799年)】

執着の 心や娑婆に 残るらん 吉野の桜 さらしなの月

意味:もうすぐ死ぬ私ですが、この世に執着する心が残っています。吉野の桜や更科の月が見れなくなるのは残念だなぁ。

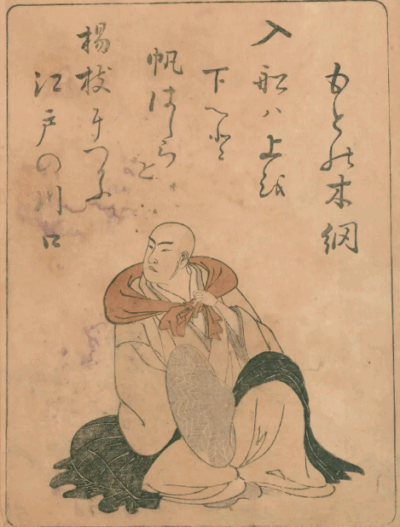

元木網の辞世の句

元木網(もとの もくあみ)

【享保9年(1724年) – 文化8年6月28日(1811年)】

あな涼し 浮世のあかを ぬぎすてて 西へ行く身は 元のもくあみ

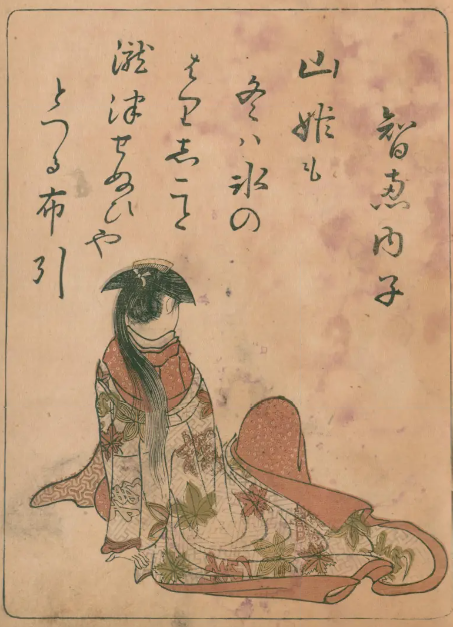

智恵内子の辞世の句

智恵内子(ちえの ないし)

【延享2年(1745年) – 文化4年6月20日(1807年)】

六十あまり 見はてぬ夢の 覚むるかと おもふもうつつ あかつきの空

平秩東作の辞世の句

平秩東作(へづつ とうさく)

【享保11年(1726年) – 寛政元年3月8日(1789年)】

南無阿弥陀 ぶつと出でたる 法名は これや最後の 屁づつ東作

平賀源内の辞世の句

平賀源内(ひらが げんない)

【享保13年(1728年) – 安永8年12月18日(1780年)】

乾坤(あめつち)の 手をちぢめたる 氷かな

朋誠堂喜三二(手柄岡持)の辞世の句

朋誠堂喜三二(ほうせいどう きさんじ)

【享保20年(1735年)- 文化10年5月20日(1813年)】

狂歌よむ うちは手柄の 岡持も よまぬだんでは 日がらの牡丹餅

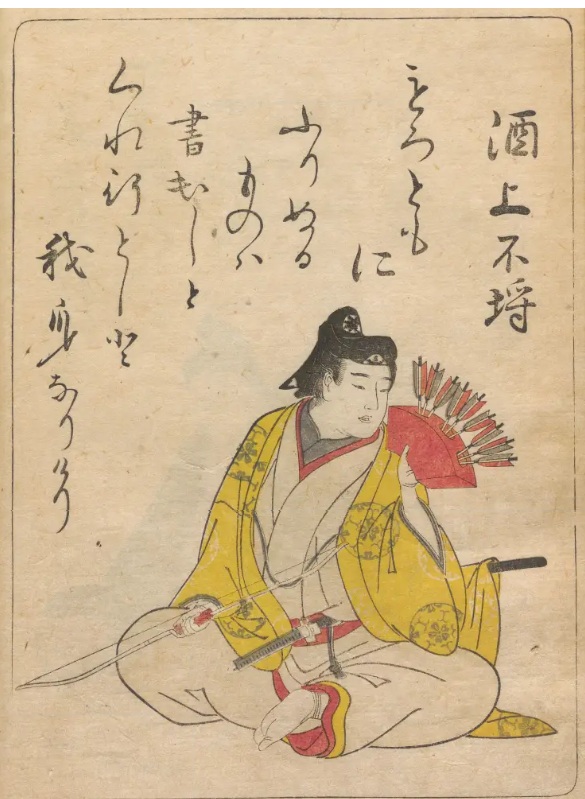

恋川春町(酒上不埒)の辞世の句

恋川春町(こいかわ はるまち)

【延享元年(1744年)- 寛政元年7月7日(1789年)】

我もまた 身はなきものと おもひしが 今はのきはぞ くるしかりけり

北尾政演(山東京伝)の辞世の句

北尾政演(きたお まさのぶ)

【宝暦11年(1761年) – 文化13年9月7日(1816年)】

耳をそこね 足もくぢけて 諸共に 世に古机 汝も老いたり

唐来三和の辞世の句

唐来三和 (とうらい さんな)

【延享元年(1744年)- 文化7年1月25日(1810年)】

かりの世の 地水火風を もどすなり これで五輪の さしひきはなし

松平定信の辞世の句

松平定信(まつだいら さだのぶ)

【宝暦8年(1759年) – 文政12年5月13日(1829年)】

今更に 何かうらみむ うき事も 楽しき事も 見はてつる身は

意味:今さら何を恨もうというのか。辛い事も、楽しい事も見果てた身では…

佐野政言の辞世の句

佐野政言(さの まさこと)

【宝暦7年(1757年) – 天明4年4月3日(1784年)】

こと人に 阿らて御国の 友とち たたかひすつる 身はゐさきよし

卯の花の 盛りもまたで 死手の旅 道しるべを 山時鳥

卯の花の 盛を捨て 死出の旅 山時鳥 道しるべせよ

勝川春章の辞世の句

勝川春章(かつかわ しゅんしょう)

【享保11年(1726年)/寛保3年(1743年) – 寛政4年12月4日/8日(1793年)】

枯ゆくや 今ぞいふこと よしあしも

鳥山石燕の辞世の句

鳥山石燕(とりやま せきえん)

【正徳2年(1712年) – 天明8年8月23日(1788年)】

隈刷毛の 消ぎはを見よ 秋の月

コメント